市町村の役所・市役所に一度相談すると駆除してくれる行政もあります。

この記事ではそんなアライグマの生態と、アライグマが及ぼす危険性についてアライグマ研究家の北海道大学大学院教授の池田透先生とお話させていただいた事を元に解

アライグマの生態について

アライグマは食肉目アライグマ科アライグマ属に分類される哺乳類です。

もともとは北米原産の動物で日本には生息していない外来種でした。

初めて繁殖が確認されたのが1960年代で、それは動物園で飼われていたものが脱走したものといわれています。

その後1970年代にテレビアニメの影響で人気が急上昇し、アメリカより1980~1990年代に大量に輸入され、ペットとして飼われるようになりました。

しかしその気性の荒さから飼育には向かず、飼い主から逃亡、もしくは捨てられるようになりました。

そうして野生化したアライグマは、その繁殖力の高さから日本全国へ分布し、2001年には36都道府県で確認され、現在ではほぼ47都道府県全域でみられるようになりました。

九州地方では近年、佐賀県、長崎県、福岡県を中心にアライグマの捕獲数が急増しており、熊本県や大分県でも捕獲事例が確認されるようになりました。

アライグマの身体的特徴

体長は60cm~100cmでしっぽの長さは20cm~40cm程度あります。体重は2kg~10kg程度です。

同じく害獣としておなじみのイタチ類の倍以上あり、また顔立ちが似ているハクビシン(50~75cm程度)よりさらに一回り大きいです。

毛色は灰色~明るい赤褐色で、目の周辺にはっきりとした黒いマスク模様があります。

しっぽは4~7本の黒いリング模様があります。顔立ちが似ているタヌキとの違いはこの尻尾で判別できます。

手足の指は前足、後ろ足ともに5本指で、前足の指が長く、物をつかむことができます。

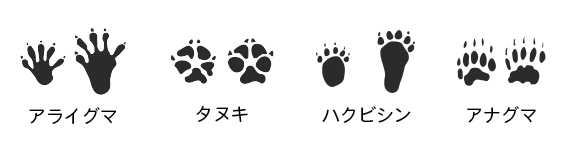

以下のように足跡も特徴的で、もし足跡を見つけることができれば、アライグマのものはすぐにわかります。

写真で見ると可愛らしいのですが、その性格はとても獰猛です。

2005年に特定外来種に指定され、現在はペットとして個人でアライグマを飼育することは禁止されています。

| アライグマ | |

|

|

| 体長 | 60cm~100cm |

| 尻尾 | 20cm~40cm 4~7本の黒いリング模様がある |

| 体重 | 2kg~10kg |

| 体毛 | 灰色~明るい赤褐色 |

アライグマの鳴き声

アライグマは頻繁に声をあげることはありませんが、通常は「クルルル」や「クックックッ」「キュッキュッ」など小刻みに鳴くのが特徴で、

威嚇するときは「ギューッギューッ」「シャーッ」と口を大きく開け、歯をむき出します。

アライグマは頻繁には鳴きませんが、子どもが親を呼んだりする時に声を出して呼びます。

繁殖期、出産期を迎えると、アライグマは天井裏で子育てをする場合があります。

その際に鳴き声が壁面や天井伝いに聞こえてきたりします。

鳴く声は通常、12月から3月にかけての交尾期にオスのアライグマが発するものです。

怒っているときや脅されているときは、うなります。

アライグマは基本的にはあまり鳴きません。

鳴いているときは、何かしらの意味があります。

アライグマはあまり感情を出さない生き物です。嬉しい時や楽しい時は、あまり鳴きません。

ただし、普段は身の危険を感じたときや喧嘩をしているときに鳴くことが多いです。

子が親を探しているときも鳴く傾向があります。

また、お腹が空くと、音を出してお母さんに食べ物が必要であることを知らせます。

食事をしているときや、周囲を調べているときに「カチカチ」という音を出すことがあります。

アライグマの繁殖と寿命

アライグマは基本的に1月~2月頃に交尾をし、3月~4月頃に出産をします。

妊娠期間はおよそ2ヶ月で、1回の出産で1~6匹産まれます。

アライグマは非常に繁殖力が強く、死ぬまで子どもを産み続けます。

1歳のアライグマで妊娠率60%で、2歳以降での妊娠率はほぼ100%の確率です。

産まれた子どもは秋の終わり頃まで母親と行動も共にします。

野生のアライグマの寿命は約5年、飼育されているアライグマは約15年程度と言われています。

アライグマの生活スタイル

アライグマは基本夜行性ですが、昼間に活動することもあります。

アライグマの巣は建物の天井裏や野積みされた枝や廃材の下、アナグマが掘った穴などを利用しています。

複数のねぐらを持ち、転々としながら農作物等に被害を与えています。

行動圏はエサの量によって大きく異なりますが、エサが豊富な都市部では狭い範囲で生活しています。

アライグマは木登りが得意で、爪と手のように使える前足を巧みに使い登っていきます。

また、前足で物をつかんだり扉を開けることができるため、あらゆる場所から侵入する可能性があるので、他の害獣と比べると厄介です。

アライグマは何を食べるの?

アライグマは雑食性で両生類、爬虫類、魚類、鳥類や小型のほ乳類、昆虫類、甲殻類、果実などの植物など、非常に幅広いものを捕食します。

田畑に植えてある野菜や果物もアライグマにとっては好んで捕食するものです。

逆にアライグマが食べないものを挙げるほうが難しいほどです。

しかも、その時旬なものを好んで食べるため、農作物も熟すまで手を出さない。農家が「食べ頃はアライグマが一番知っている」と嘆くほど。

アライグマのフンについて

アライグマは5cm~18cm程度の長さの糞をします。

雑食性のため食べるものによって色や形は異なり、またあまり咀嚼(そしゃく)せず飲み込むので、

フンの中に動物の骨や、虫の羽、植物の種などが混ざっていることもあります。

アライグマの天敵について

日本においては天敵がいないため繁殖しやすい状況になっています。

そしてアライグマが入ってきた土地の在来種を捕食したり、追い出したりすることで生態系の破壊が起こっている地域もあります。

そのため各自治体で盛んに駆除が進められています。

アライグマの行動パターン

アライグマの行動パターンを箇条書きにまとめてみました。

夜行性だが昼間に活動しないわけではない。

アライグマの住処は樹洞や巣穴、屋根裏、小屋、廃屋、廃材の下などの

アナグマがほった穴も利用する

ねぐらを複数もっていて転々としている

行動範囲はエサの量で決まる(エサが豊富にあれば狭くなる)

木登りや泳ぎが得意である

前肢は物をつかんだり、扉を開けたりすることができる

河川やため池、湖沼などの周辺を好む

冬眠はしない(冬は活動量が落ちる)

アライグマの被害について

このようなアライグマは人間の生活にどのような被害をもたらすのでしょうか。

アライグマの食欲は非常に旺盛です。しかも雑食。

果実、野菜、穀類、種子などの植物質が中心で、小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、甲殻類、昆虫類、貝類などの動物質もよく食べます。

とにかく食べられるものは何でも食べている感じです。

節操なく食べるので、希少なサンショウウオやカエルなども乱獲しまくったり、サキなどの鳥の営巣地を襲ったりと、生態系に大きな影響を及ぼしています。

アライグマは人間の生活圏内にも平気でやってきます。

家庭からでたゴミや残飯、売り物にならなかった廃棄された農作物など、エサ場が民家の近くにあること、そして、外敵に襲われる心配のない屋根裏があることなどが要因としてあげられます。

屋根裏に棲みつかれると、ガサゴソと天井裏を移動するたびにおこる騒音や、糞尿の悪臭、天井板の腐食、断熱材が食い破られるなど、さまざまな被害が発生しています。

また感染症やウイルスのへの感染、ノミやダニなどの寄生虫による被害など、健康への被害の恐れもあります。

アライグマは、人間に害をなし、日本固有の生態系に大きな影響を与えているのです。

平成17年(2005年)に「特定外来生物による生態系等に係る帽子に関する法律」に基づき「特定外来生物」に指定されました。

アライグマは繁殖能力が非常に高く、生息域をどんどん拡大してきています。

各自治体もこぞってアライグマがこれ以上増えないよう対策をとっています。

アライグマは勝手に駆除捕獲の禁止

また罠を仕掛けてアライグマを捕獲・駆除したいと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、それはご遠慮ください!

アライグマを含む害獣は「鳥獣保護法」という法律で守られているため、勝手に捕獲、駆除を行う事ができません。

役所に許可申請を出した上で、狩猟免許の資格を持ったものが、狩猟期間内にのみ捕獲を行うことが出来ます。

害獣の捕獲の許可を得れば狩猟することは可能ですが、原則として狩猟免許資格者が行うことになります。(許可申請先は「都道府県」「市町村」「環境省」「保健所」「農業センター」など各自治体によって異なります)

最低でも狩猟免許の資格を持っていなければ、捕獲・駆除は出来ないということになります。

ちなみに申請には少なくとも2週間ほどかかることが多いそうです。

事前に許可をもらっていないのであれば、目の前にいるアライグマをすぐに捕獲・駆除することは難しいといえます。

また、許可なく駆除をしたり捕獲したりした場合、1年以下の懲役または100万以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

アライグマを発見した場合は近づこうとしたり、ご自身で駆除しようとしたりはせず、

速やかに「アライグマをみた!」と連絡をお願いいたします。

市役所の補助から業者の選び方まで

アライグマ問題が増加する中、どのように対処すれば良いのか迷う方は多いです。今回は、駆除の正しい経路や、市役所の補助金・助成金の利用方法、信頼できる駆除業者の見つけ方まで詳しく解説します。

1. アライグマの発見と初期対処

アライグマを見つけたら、まずは警察や市役所など連絡をして情報を伝えましょう。自身での対処はリスクがあるため、専門の駆除業者に依頼するのがおすすめです。

2. 市役所の補助金・助成金

多くの自治体では、アライグマ駆除の費用を一部補助してくれる制度があります。市役所に問い合わせ、補助金や助成金の詳細や申請方法を確認しましょう。

3. 信頼できる駆除業者の選び方

アライグマ駆除を頼む業者を選ぶ際、以下の点を注意してください。

- 保証:完全な駆除を保証してくれる業者を選びましょう。再発の際の対応も確認することが大切です。

- 使用する道具や薬品:使用する駆除道具や薬品の安全性や効果をチェックしましょう。

- 料金や費用:助成金や補助金を差し引いた実際の費用を確認してください。

- 地元の業者にお願いする、広告を打っている全国サイトは選ばない。

4. 駆除のメリット

駆除業者に依頼するメリットは以下の通りです。

- 正しい処理:業者は専門的な知識と経験を持っているため、正しい方法でアライグマを駆除してくれます。

- 罠の設置や継続的な対策:一度駆除しても再発する可能性があります。地元業者であれば駆除業者は継続的な対策も行ってくれるでしょう。

まとめ

アライグマについて、「生態のこと」「実際におこっている被害のこと」「勝手に捕獲・駆除してはいけない理由」に分けて詳しく紹介してきました。

野生動物はどんな病原菌や寄生虫をもっているか分かりません。個体に触れることはもちろんのこと、糞や尿の後始末にも十分配慮をしてください。

アライグマの被害にあわないために必要なことは、エサ場をなくすこと、天井裏の住処になりそうなところに侵入させないことです。

廃棄した果物を外に捨てたままにしない、残飯を外におかないなど、栄養価の高いエサが外に置かないようにすることで、アライグマがすすんで入ってこないよう環境を整えることも大切かと思います。

ねぐらになりやすい、誰も住んでいない民家、公民館、神社やお寺など、人気がいない(少ない)ところは格好の休息地になります。

定期的に巡回をする、空気の入れ替えをするなどして入らせないような工夫が必要になるでしょう。

アライグマが入ってくる要素をひとつひとつ潰していくことで、アライグマが人の生活圏内に入ってこない環境にしていきましょう。

そうすることで、アライグマがもつ病原菌にふれるリスクも軽減できます。

家の屋根裏などにアライグマが入ってしまったという場合は、お早めにご連絡ください!

この記事を監修した専門家

害獣・害虫・害鳥のスペシャリスト

藤井 靖光

株式会社プログラント 代表取締役

日本有害生物対策協会 理事

藤井 靖光

株式会社プログラント 代表取締役

日本有害生物対策協会 理事

【取得資格】

・公益社団法人 日本しろあり対策協会シロアリ防除士13510

・公益社団法人 蟻害腐朽検査士 熊本県-17-0042

・一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会

住宅基礎コンクリート保存技術士J21-0211

・一般社団法人 熊本県労働基準協会 特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者

第4350号

・KOBELCO高所作業車第17号ー6・ロープ高所作業91

・狩猟免許・罠猟免許

【得意なジャンル】

シロアリ防除・ハチ駆除・その他害虫防除全般・害獣防除全般・害鳥防除全般

【担当者コメント】

業界経験30年以上・調査作業実績30000件以上の、

豊富な経験と知識でどんなお悩みも柔軟に対応・解決いたします。

最新機材×旧機材 最新技術×従来技術 弊社開発機材×オリジナル技術のハイブリッド防除でさまざまな困難な駆除を迅速徹底解決します!

お家の害虫・害獣・害鳥のお悩みならお任せください!

シロアリ駆除専門スタッフが

あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた

- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった

- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある

- シロアリ保証期間が切れていた

- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする

- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている

どのような疑問・質問にもすべてお応えします。

株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

プログラントは安心と

信頼の5冠獲得

調査方法インターネット 調査

調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査

調査提供日本トレンドリサーチ

CONTACT

お問い合わせ

相談/見積り

完全無料

0120-778-114

24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト

藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)

株式会社プログラント 代表取締役

拠点・連絡先

熊本本社

〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

佐賀営業所

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5

お問い合わせ(代表)

0120-778-114

緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)

取扱分野

シロアリ防除/ハチ・害虫防除

害獣(アライグマ・イタチ・ネズミ)対策

害鳥対策

床下環境改善/住宅基礎補修

住宅断熱リカバリー・リフォーム

実績ハイライト

39,600件

個人(藤井)調査実績

(1992–2025)

30,000件超

会社累計調査実績

(創業〜2025)

★4.9/5

Google口コミ(熊本本社 334件)

★5.0/5

Google口コミ(佐賀営業所 76件)

平均2時間

初回訪問スピード

最短当日訪問率 85%

100%

報告書提出率

平均提出 10日

脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」

口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]

定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)

主要資格・講習(抜粋)

- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042

- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]

- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211

- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350

- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]

- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号

- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]

- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460

ロープ高所作業(特別教育)について

当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。

安全・法令・保証

法令遵守

鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等

賠償責任保険

あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)

保証(要点)

対象・期間:

アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)

適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検

除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等

初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問

安全実績

労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)

法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)

方針・運用ポリシー

方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化

施工記録の開示と保管・再発防止を徹底

編集・監修

「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」

苦情対応

「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」

安全・薬剤

「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」

画像・記録の扱い

「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」

会社FAQ

Q1. 対応している生物は?

A. シロアリ/ハチなどの害虫、アライグマ・イタチ・ネズミなどの害獣、ハト等の害鳥に対応します。

Q2. 対応エリアと受付時間は?

A. 熊本・佐賀・福岡南部。受付は7:00–22:00(年中無休)です。

Q3. 見積や調査は有料ですか?

A. 基本無料です。遠隔地・高所特殊作業などは事前同意のうえ調査費をお願いする場合があります。

Q4. 連絡してからの初動と訪問の目安は?

A. ご連絡から24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問(災害や道路寸断時を除く)です。

Q5. 施工の流れを教えてください。

A. 受付 → 現地調査 → お見積り → 封鎖+衛生施工 → 報告書提出(提出率100%・平均10日)の順です。

Q6. 保証はありますか?

A. アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(条件により最長10年)。当社基準の封鎖+衛生施工が条件です。

Q7. 料金の目安と増減要因は?

A. 住戸の構造、封鎖箇所数、最小開口サイズ、衛生処理範囲、足場・高所作業の有無で変動します。お見積り時に明細で提示します。

Q8. 安全・薬剤の取り扱いは?

A. SDS(安全データシート)に基づき希釈・保管・養生・換気をSOPで管理。近隣配慮と室内安全を徹底します。

Q9. 写真や個人情報の扱いは?

A. 施工写真・報告書は7年間保管。公開時はお客様名・住所・電話番号等の個人情報をマスキング(非表示)し、位置情報(Exif/GPS)等のメタデータは削除します。第三者への提供はご本人の同意または法令に基づく場合のみ行います。

Q10. 支払い方法と保険は?

A. 現金・銀行振込・主要キャッシュレスに対応(詳細はお見積り時にご案内)。賠償責任保険は対人/対物 各1億円(あいおいニッセイ同和損保)に加入しています。

記事一覧へ

関連記事

アライグマ

2026.02.02

那珂川市アライグマ駆除|是認取得口コミ★5.0!迅速対応で根本から解決【2026年】

アライグマ2025.11.19

業界屈指の満足度!合志市のアライグマ駆除|最先端の技術と3万件を超える実績

アライグマ2025.11.11

顧客満足度98.7%「須恵町 アライグマ駆除」3万件を超える実績で完全駆除

アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.11.12

宗像市の害獣駆除|口コミ★4.9と5冠獲得完全駆除で長期保証付き

アライグマ2026.01.30

大野城市アライグマ駆除|口コミ★5.0と5冠獲得の1RANK上の完全施工【2026年】

アライグマ2023.10.02

大変危険!アライグマが媒介する病気や感染症