可愛らしい見た目の反面、日本の侵略的外来種ワースト100にも選出されているアライグマ。

実はものすごく凶暴で危険な生き物ということをご存知でしたか?

1970年代のTVアニメの影響で1980~1990年代にペットとして輸入されましたが、飼育には向かず、飼い主が手放したものが野生化し数を増やしていったという説が濃厚です。

アライグマは、単に凶暴というだけではなく、多くの病原菌を媒介する動物としても知られており、人間の健康も脅かす一面をもっています。

実はそんなアライグマが我々の極々身近に迫ってきていることをご存知でしょうか?

知っているようで知らないアライグマの九州での生息地や、分布状況について解説していきたいと思います。

九州におけるアライグマの分布と生息地

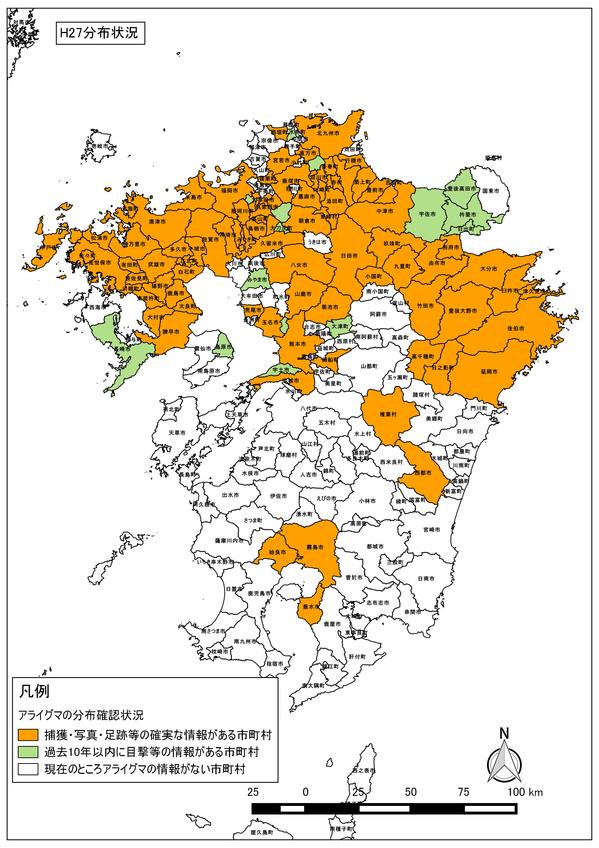

九州において、アライグマの分布や生息地はどのようになっているのでしょうか。

上記の図をご覧になられて分かる通り、九州北部地域においてはほぼ全域で生息が確認されており、徐々に九州南部へと生息域を拡大しています。

そのスピードは著しく、対策をしなければ、どんどん増えていくばかりです。

最新の熊本県におけるアライグマの2021年度における個体確認数は2019年度から比べ2年で倍以上に増えているため、あらゆる影響が懸念されています。アライグマは、沖縄県を除く九州全県で確認されています。

アライグマの生態

では、アライグマとはそもそもどのような生き物なのでしょうか。

まずは、アライグマについて”知る”ことが大切ですので、解説していきます。

アライグマは生態系を破壊する恐れもあったので、外来生物法により”特定外来生物”に指定されています。

そのため、現在ではアライグマの飼育・譲渡・輸入は禁止されています。

生息地によって体の大きさに差はありますが、全長約140㎝、体重28kgが標準的なアライグマの大きさになります。

オスのほうがメスよりも10~30%大きいです。

体毛は長く、一見するとタヌキのような見た目をしています。

しっぽに縞模様の柄が見られることが特徴です。

アライグマが輸入された経緯

アライグマはなぜ日本にいるのでしょうか。本来は日本には存在しないはずの外来種です。

その理由は先述でも触れましたが、1970年代にTVアニメの影響から「可愛い」という理由で外国よりペットとして輸入されました。しかし、気性も荒く、ペットには向かず、飼い主が手放したものが野生化しました。また、知能も優れていることから、動物園などで飼育されていたアライグマが逃げ出して野生化したという説もあります。

上記の理由から、今ではアライグマは「害獣」として扱われています。

アライグマの好む環境

アライグマにももちろん、快適な環境というものがあります。アライグマが好む環境について幾つか挙げてみたいと思います。

①水辺の環境を好む

アライグマにとって水辺環境は、繁殖活動やエサの動物を探索したり、生活をする上で欠かすことの出来ない環境です。

身を隠して移動できる河川や、用排水路、ため池は特に好みます。

泳ぐことも非常に得意ですから、養殖魚を狙ったり、河川で魚をとったりします。

②民家の納屋や空き家を好む

近年の住宅には、断熱材がよく使用してあります。そんな暖かい雨風もしのげる環境が、繁殖や育児などにもってこいの好条件で、利用されるケースが有ります。

特に断熱材の被害は著しく、巣として利用されることも多いです。

③竹林を好む

身を隠しながら移動できる竹林は、アライグマ達の貴重な資源で、風通しもよく、移動するのに好んで使われます。

アライグマが増えるとどうなる

では、そんなアライグマが増えるとどうなるのでしょうか。

大きく分けて3つの影響があります。

①農作物や畜産の被害

農作物の被害や、畜産飼料の食害、養魚場や養鶏場に侵入しての食害などが多く確認されていますが、これが悪化する場合もあります。

防護壁やネットを使用しても、それらを駆使して侵入してきます。

②生活環境への被害

ゴミ捨て場を荒らしたり、天井裏などに住み着き糞尿による被害や、断熱材の破壊等被害を及ぼします。神社仏閣への侵入も確認されており、文化財の損害も危惧されています。

多くの病気を媒介する動物としても知られているため、狂犬病、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)、アライグマ回虫症など人間やペットへの健康被害も想定されます。

③生態系被害

鳥を襲ったり水辺でサンショウウオやカエル類などを捕食したりして、希少な野生動物の現象など、日本の生態系へ重大な被害をもたらすことが危惧されています。

まとめ

九州地方に限った話ではありませんが、アライグマは確実に年々その生息域を広げています。

九州地方においては、九州北部地域を中心に全域で確認されています。増加のスピードが著しく、数年で倍以上に増えているほどです。

「可愛い」というだけで輸入されたアライグマ。今では害獣と指定されています。

また、アライグマの生息数が増えるということは、被害も増えるということです。農作物や畜産被害のみならず、我々人間やペットへの健康被害や生態系の被害まで挙げるとキリがないほどです。

そんなアライグマが大切な住居に住み着いたらすぐに専門の業者へ連絡しましょう。

アライグマは鳥獣保護管理法という法律で守られている生き物のため、勝手に捕獲が出来ません。沢山の病気を媒介するので不用意に近づかないようにしなければなりません。

更に、アライグマは見た目に相反して凶暴です。襲ってくる恐れもあるため、専門の業者へ依頼したほうが良いでしょう。

基本的には侵入を許さないのが一番優先すべきことですが、素人では侵入口をすべて確認し、塞ぎ切ることは難しいです。従って、業者に依頼することをオススメいたします。

株式会社プログラントは、専門知識と豊富な経験を持ったスタッフが徹底的にアライグマを防除します。調査やお見積もりは無料にて行っておりますのでお気軽にご相談下さい。

シロアリ駆除専門スタッフが

あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた

- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった

- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある

- シロアリ保証期間が切れていた

- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする

- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている

どのような疑問・質問にもすべてお応えします。

株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

プログラントは安心と

信頼の5冠獲得

調査方法インターネット 調査

調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査

調査提供日本トレンドリサーチ

CONTACT

お問い合わせ

相談/見積り

完全無料

0120-778-114

24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト

藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)

株式会社プログラント 代表取締役

拠点・連絡先

熊本本社

〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

佐賀営業所

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5

お問い合わせ(代表)

緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)

取扱分野

実績ハイライト

個人(藤井)調査実績

(1992–2025)

会社累計調査実績

(創業〜2025)

Google口コミ(熊本本社 334件)

Google口コミ(佐賀営業所 76件)

初回訪問スピード

最短当日訪問率 85%

報告書提出率

平均提出 10日

脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」

口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]

定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)

主要資格・講習(抜粋)

- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042

- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]

- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211

- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350

- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]

- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号

- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]

- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460

ロープ高所作業(特別教育)について

当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。

安全・法令・保証

法令遵守

鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等

賠償責任保険

あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)

保証(要点)

対象・期間:

アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)

適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検

除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等

初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問

安全実績

労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)

法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)

方針・運用ポリシー

方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化

施工記録の開示と保管・再発防止を徹底

編集・監修

「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」

苦情対応

「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」

安全・薬剤

「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」

画像・記録の扱い

「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」

会社FAQ

記事一覧へ

関連記事

2025.10.09

天井裏の鳴き声「阿蘇市 害獣駆除」地元業者にお任せください

アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.10.05

もう悩まない! 「佐賀市 害獣駆除 」なら根本解決の専門業者の弊社へ

アライグマ2025.11.19

業界屈指の満足度!植木町のアライグマ駆除|5冠口コミ★4.9完全駆除で長期保証付き

アライグマ2026.01.30

春日市アライグマ駆除|口コミ★5.0と5冠獲得で安心の長期保証付き【2026年】

アライグマ地域別害獣駆除2025.08.23

福岡県大牟田市 アライグマ駆除5冠達成! お客様の声

アライグマ2023.10.03

自分でできるアライグマ駆除!対策・撃退法をプロが解説