- 1 はじめに

- 2 第1章:大町町における害獣発生要因の地域特性分析

- 3 はじめに

- 3.1 大町町の基本的な地域特性

- 3.2 最小面積・高密度集約に起因する害獣発生リスク

- 3.3 1. 県内最小面積による環境の高密度集約

- 3.4 2. 人口密度の高さによる食料供給の集中

- 3.5 3. 土地利用の混在による複合的環境

- 3.6 交通要衝立地に起因するリスク要因

- 3.7 1. 国道34号による広域的な害獣移動

- 3.8 2. JR九州佐世保線による鉄道沿い移動

- 3.9 3. 交通結節点としての環境攪乱

- 3.10 ため池密集環境に起因するリスク要因

- 3.11 1. 数多くのため池による豊富な水場環境

- 3.12 2. ため池ハザードマップ対象施設による特殊環境

- 3.13 3. 土地改良事業による環境変化

- 3.14 環境災害・油流出事故に起因するリスク要因

- 3.15 1. 2019年佐賀鉄工所油流出事故による生態系攪乱

- 3.16 2. 農地復旧事業による環境変化

- 3.17 3. 順天堂病院周辺の特殊環境

- 3.18 歴史的産業構造に起因するリスク要因

- 3.19 1. 炭鉱町としての歴史的遺産

- 3.20 2. 長崎街道宿場町の歴史的環境

- 3.21 果樹園・農業構造に起因するリスク要因

- 3.22 1. 町北部山麓地帯の果樹園による誘引

- 3.23 2. 南部平坦農地による環境提供

- 3.24 3. 農業と住宅地の近接による複合的影響

- 3.25 気候・自然環境要因による害獣活動の活発化

- 3.26 内陸性気候と地形的特徴

- 4 社会的要因による被害拡大リスク

- 4.1 1. 最小面積町特有の対策限界

- 4.2 2. 環境災害復旧と害獣対策の優先順位

- 4.3 3. 交通要衝としての外部要因

- 4.4 大町町特有の複合的リスク構造

- 4.5 大町町特有の害獣リスクパターン

- 4.6 1. 「最小面積高密度型」害獣問題

- 4.7 2. 「交通要衝型」害獣問題

- 4.8 3. 「ため池密集型」害獣問題

- 4.9 4. 「環境災害復旧型」害獣問題

- 4.10 効果的な対策に向けた提言

- 4.11 1. 最小面積特化型対策

- 4.12 2. 交通要衝対策の強化

- 4.13 3. ため池環境の管理強化

- 4.14 4. 環境災害復旧との調整

- 4.15 5. 果樹園農業との連携

- 4.16 6. 歴史的環境との調和

- 4.17 7. 小規模町支援体制の活用

- 5 第2章:佐賀県で発生する主要害獣の生態と被害実態

- 6 第3章:害獣被害がもたらす深刻なリスクと健康への影響

- 7 第4章:一般的な害獣対策の限界と問題点

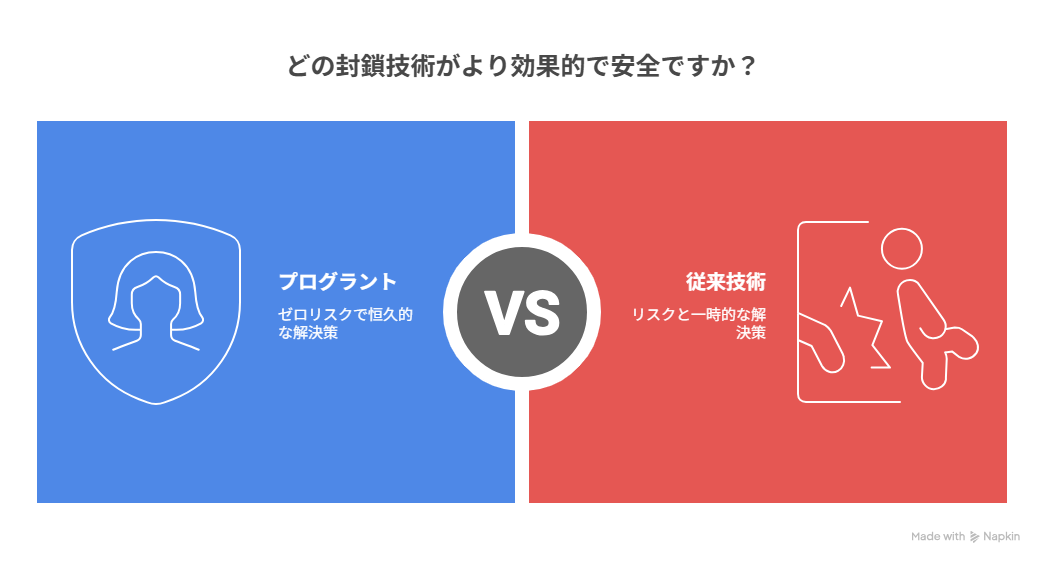

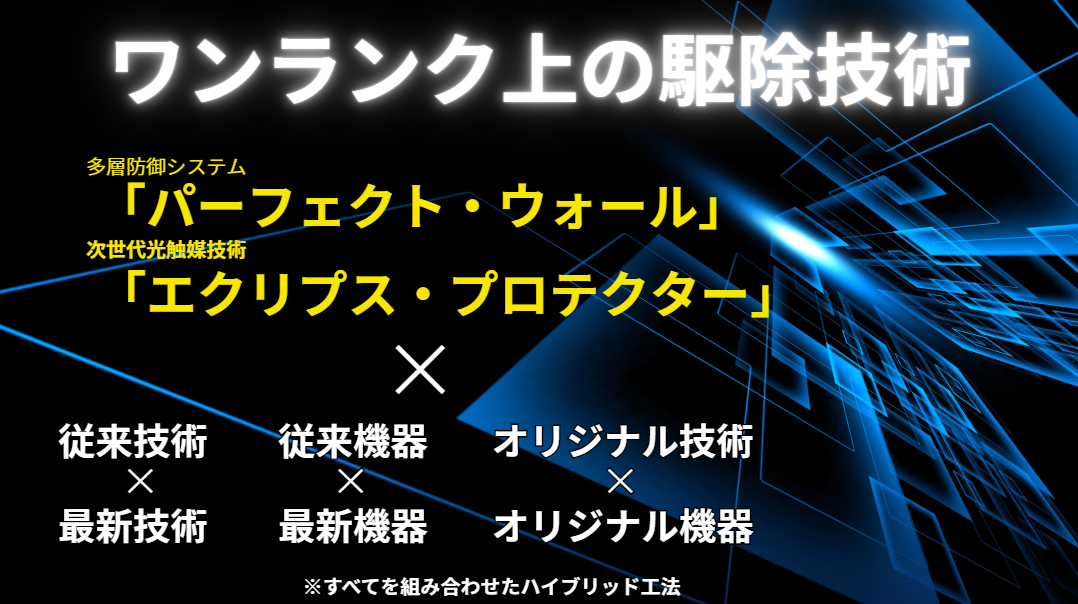

- 8 第5章:プログラントの革新的技術「パーフェクト・ウォール」

- 9 第6章:プログラントの包括的サービス体系

- 10 第7章:大町町での実績と信頼性

- 11 第8章:なぜ害獣対策で失敗してしまうのか?心理的な落とし穴と解決法

- 12 第9章:お客様の声

- 13 第10章:プログラントについて

- 14 メディア実績

- 15 よくある質問(FAQ)

- 16 対応地域

- 17 佐賀県 害獣駆除相談窓口一覧

- 18 まとめ

はじめに

【初めて害獣被害にお悩みの方へ】その不安、地元業者の弊社がすべて解決します。

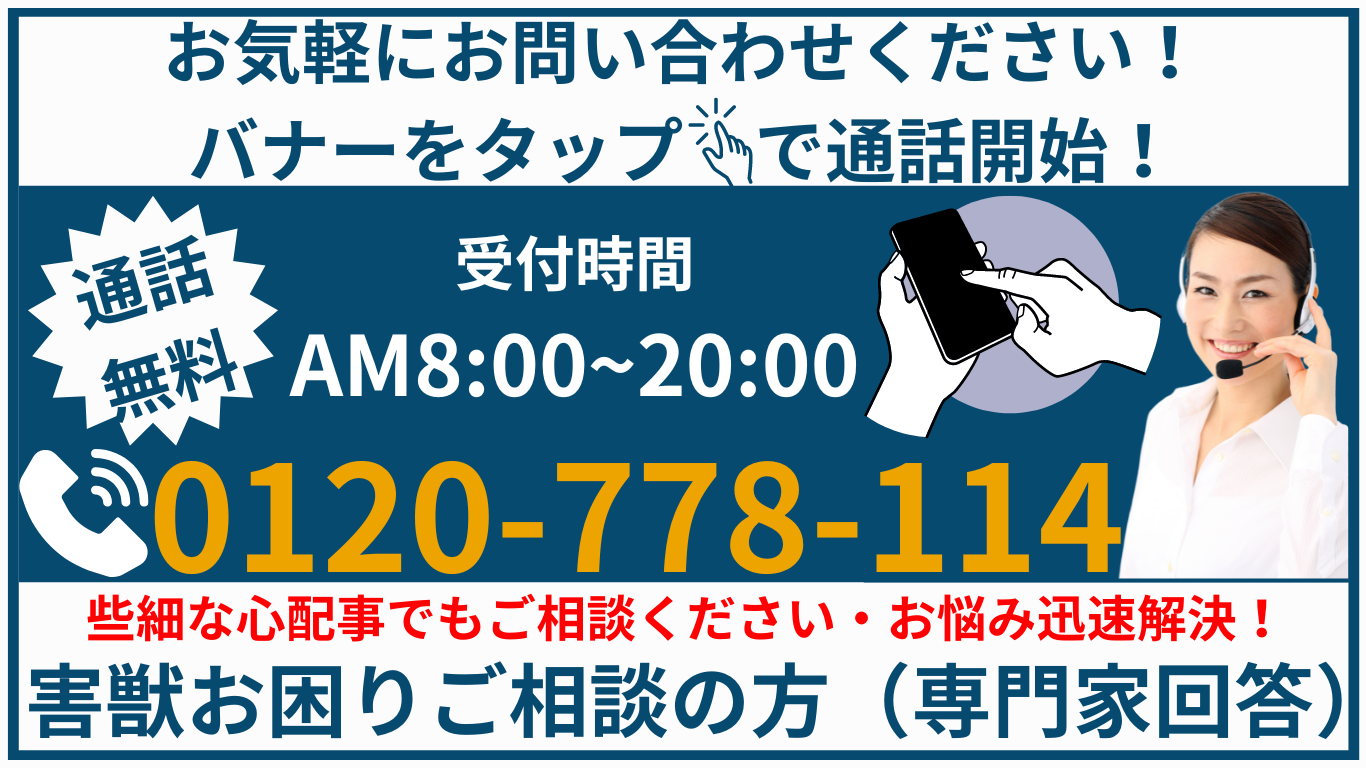

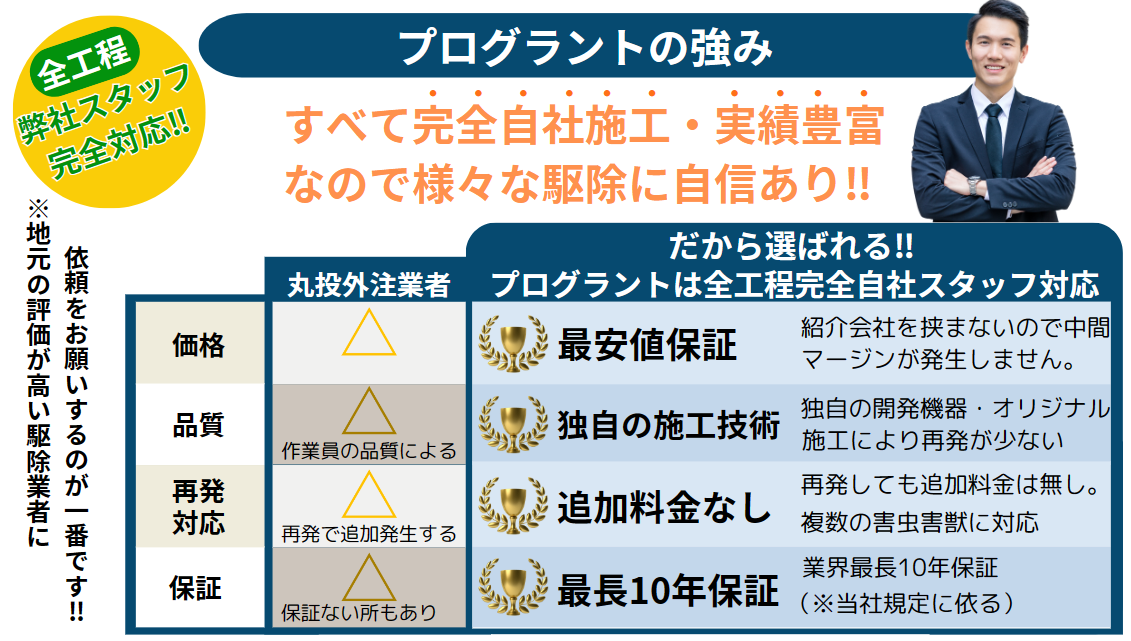

1.【適正価格】お客様第一を貫く、安心の直販価格

2.【明朗会計】追加料金ゼロ。透明性の高いお見積もり

3.【迅速対応】最短30分で駆けつける、地域密着の機動力

4.【長期保証】最長10年の再発保証。技術力と責任の証

5.【総合力】駆除から修繕まで。ワンストップで住環境を再生

この記事のポイント

第1章:大町町における害獣発生要因の地域特性分析

はじめに

佐賀県大町町は、人口約5,960人、面積11.50k㎡の佐賀県で最も面積が小さい町です。杵島郡に属し、佐賀県のほぼ中心部に位置するこの町は、町中央部を国道34号とJR九州佐世保線が並行して通る交通の要衝です。(大町町役場)近世には長崎街道の大町村として栄え、明治時代には日本有数の炭鉱町「大町鉱山」として発展しました。町北部は果樹園や数多くのため池が点在する山麓地帯、南部は平坦な農地が広がる対照的な地形を持っています。2019年の記録的豪雨では佐賀鉄工所からの約5万リットルの油流出事故が発生し、農地や住宅地に深刻な環境被害をもたらしました。この「最小面積」「交通要衝」「ため池密集」「環境災害」が織りなす特性が、アライグマ、ハクビシン、イタチ、ネズミ、コウモリといった害獣にとって極めて生息しやすい環境を形成しています。本記事では、大町町の地域特性から、害獣発生の根本的要因を詳細に分析します。

大町町の基本的な地域特性

大町町は佐賀県のほぼ中心部に位置し、県内で最も面積の小さい町です。国道34号とJR佐世保線が町の中央部を通る交通の要衝として、歴史的に長崎街道の宿場町、炭鉱町として発展してきました。

主要な地域特性:

・佐賀県で最も面積が小さい町(11.50k㎡)

・佐賀県のほぼ中心部という地理的要衝

・国道34号とJR九州佐世保線による優れた交通立地

・近世長崎街道の大町村、明治時代の炭鉱町としての歴史

・町北部の山麓地帯と南部の平坦農地の対照的地形

・数多くのため池が点在する特殊な水利環境

これらの特性が複合的に作用し、害獣にとって「最小面積による高密度集約」「交通要衝による広域移動」「ため池密集による豊富な水場」「環境災害による生態系攪乱」が理想的に配置された、最小交通要衝都市特有の害獣生息環境を提供しています。

最小面積・高密度集約に起因する害獣発生リスク

1. 県内最小面積による環境の高密度集約

面積11.50k㎡という県内最小規模が、害獣の生息環境を高密度に集約しています。

最小面積の害獣への影響:

・限られた面積内での食料源・隠れ場所・水場の集中

・害獣の移動距離短縮による効率的な生活圏形成

・小面積による管理の困難と死角の発生

・高密度な人間活動による豊富な食料供給

・狭小地域での害獣個体数の急速な増加

2. 人口密度の高さによる食料供給の集中

約5,960人が11.50k㎡に居住する高い人口密度が、害獣の食料供給に影響を与えています。

高人口密度の害獣への影響:

・住宅密集による大量の生活ゴミ発生

・商業施設や飲食店からの継続的な食料供給

・高密度住宅地での食料保管の集中

・住民の生活パターンによる規則的な食料供給

・狭小住宅での食料管理の困難

3. 土地利用の混在による複合的環境

最小面積内での住宅地・農地・商業地・工業地の混在が、害獣の生息環境を複雑化しています。

土地利用混在の害獣への影響:

・多様な土地利用による多種多様な食料源

・住工混在による24時間活動の人間による食料供給

・農住混在による農作物と生活ゴミの複合的誘引

・商住混在による継続的な環境攪乱

交通要衝立地に起因するリスク要因

1. 国道34号による広域的な害獣移動

町中央部を通る国道34号が、害獣の重要な移動経路として機能しています。

国道34号の害獣への影響:

・佐賀市から長崎方面への広域移動経路

・道路沿いの商業施設からの食料供給

・トラックストップや休憩施設での食料残渣

・道路建設・維持による環境攪乱

・交通量増加による環境ストレスと適応

2. JR九州佐世保線による鉄道沿い移動

国道34号に並行するJR佐世保線が、害獣の移動経路に影響を与えています。

JR佐世保線の害獣への影響:

・鉄道沿いの線状緑地による移動経路

・大町駅周辺の商業集積による食料供給

・鉄道施設の構造を利用した隠れ場所

・列車運行による定期的な環境攪乱

・駅周辺の人間活動による食料残渣

3. 交通結節点としての環境攪乱

佐賀県中心部の交通結節点として、継続的な環境攪乱が発生しています。

交通結節点の害獣への影響:

・物流トラックによる大量の食料輸送

・通過交通による継続的な環境変化

・交通関連施設での食料保管・処理

・燃料補給施設周辺での人間活動

・交通渋滞による車両からの食料散乱

ため池密集環境に起因するリスク要因

1. 数多くのため池による豊富な水場環境

町北部の山麓地帯に点在する数多くのため池が、害獣にとって理想的な生息環境を提供しています。

ため池密集の害獣への影響:

・豊富な水場による害獣の定着促進

・ため池周辺の植生による餌場と隠れ家

・水辺の昆虫・両生類による動物性餌料

・ため池管理道路による人間活動の山間部拡大

・農業用水としての水質管理による環境安定化

2. ため池ハザードマップ対象施設による特殊環境

仏法池をはじめとするため池ハザードマップ対象施設が、害獣の生息環境に影響を与えています。

ハザードマップ対象池の害獣への影響:

・大規模ため池(仏法池:貯水量22,200m³)による広大な水域環境

・福母宮ノ浦、浦田二段、浦田三段等の連続する水域

・堤高7.40mの仏法池による複雑な地形構造

・ため池の安全管理による人間活動の増加

・災害対策による環境変化への適応

3. 土地改良事業による環境変化

地すべり対策工等の土地改良事業が、ため池周辺の環境に影響を与えています。

土地改良事業の害獣への影響:

・地すべり対策工による地形の大規模変化

・工事期間中の一時的な環境攪乱

・ため池保全工事による水域環境の変化

・農業用施設整備による新たな隠れ場所

・工事関係者による食料残渣の発生

環境災害・油流出事故に起因するリスク要因

1. 2019年佐賀鉄工所油流出事故による生態系攪乱

記録的豪雨による約5万リットルの油流出事故が、地域の生態系に深刻な影響を与えました。

油流出事故の害獣への影響:

・油汚染による従来の生息地からの避難・移動

・汚染されていない地域への害獣の集中

・生態系攪乱による食物連鎖の変化

・除去作業による継続的な環境攪乱

・復旧過程での新たな生息環境の形成

2. 農地復旧事業による環境変化

油流出被害を受けた農地の復旧事業が、害獣の生息環境に影響を与えています。

農地復旧の害獣への影響:

・2020年6月からの営農再開による環境変化

・土壌改良・除染作業による地形変化

・復旧工事期間中の一時的な環境攪乱

・新たな農業施設建設による隠れ場所の提供

・復旧作業関係者による食料残渣の発生

3. 順天堂病院周辺の特殊環境

油流出事故の影響を受けた順天堂病院周辺が、特殊な環境を形成しています。

病院周辺環境の害獣への影響:

・医療施設からの特殊な食料残渣

・病院関係者・患者による継続的な人間活動

・医療廃棄物処理による環境変化

・病院建築の複雑な構造による隠れ場所

・救急車両等の24時間活動による環境攪乱

歴史的産業構造に起因するリスク要因

1. 炭鉱町としての歴史的遺産

明治43年開口の大町鉱山をはじめとする炭鉱町の歴史が、現在の環境に影響を与えています。

炭鉱町歴史の害獣への影響:

・旧炭鉱施設跡地の複雑な地形による隠れ場所

・炭鉱住宅跡地の荒廃による害獣の定着

・鉱山道路跡の線状緑地による移動経路

・炭鉱関連インフラの老朽化による隙間の発生

・産業遺産保護と害獣対策の両立困難

2. 長崎街道宿場町の歴史的環境

近世長崎街道の大町村として栄えた歴史が、現在の町並みに影響を与えています。

宿場町歴史の害獣への影響:

・歴史的建造物の伝統的構造による隠れ場所

・街道沿いの古い商家建築での害獣の定着

・横辺田代官所跡地周辺の特殊な環境

・歴史的景観保護による対策設備設置の制限

・文化財保護と害獣対策の調和困難

果樹園・農業構造に起因するリスク要因

1. 町北部山麓地帯の果樹園による誘引

町北部の山麓地帯に展開する果樹園が、害獣の重要な誘引要因となっています。

果樹園の害獣への影響:

・果実による強力な誘引効果

・果樹園の管理小屋や施設による隠れ場所

・剪定枝や落果による食料供給

・果樹園管理道路による山間部への侵入経路

・農薬散布による生態系への影響

2. 南部平坦農地による環境提供

町南部の平坦な農地が、害獣の生息環境に影響を与えています。

平坦農地の害獣への影響:

・水田による豊富な水場と餌場

・農業用水路による移動経路の提供

・農業施設や倉庫による隠れ場所

・収穫期の農作物による季節的な大量食料供給

・農道による人間活動の農地内拡大

3. 農業と住宅地の近接による複合的影響

最小面積内での農業と住宅地の近接が、複合的な影響を与えています。

農住近接の害獣への影響:

・農作物と生活ゴミの複合的な誘引効果

・農地から住宅地への害獣の容易な移動

・農業従事者と住民の対策意識の格差

・農薬使用と住宅地安全の両立問題

気候・自然環境要因による害獣活動の活発化

内陸性気候と地形的特徴

大町町の内陸性気候と北部山麓・南部平坦地の地形的特徴が、害獣の活動を活発化させています。

気候・地形の害獣への影響:

・内陸性気候による寒暖差の活用

・山麓地帯による冷涼な夏季環境

・平坦農地による温暖な冬季環境

・地形変化による多様な微気候の形成

・外来種(アライグマ等)の越冬成功率向上

社会的要因による被害拡大リスク

1. 最小面積町特有の対策限界

県内最小面積の町として、害獣対策に構造的な限界があります。

最小面積町の制約:

・専門知識・技術を持つ職員の不足

・予算・人員の制約による対策の限界

・情報収集・分析能力の限界

・近隣自治体との連携の必要性と困難

・効率的な対策システム導入の困難

2. 環境災害復旧と害獣対策の優先順位

油流出事故からの復旧が最優先課題となり、害獣対策が後回しになる傾向があります。

復旧優先による影響:

・環境復旧予算と害獣対策予算の競合

・復旧作業による害獣対策の中断

・住民の関心が環境問題に集中

・専門職員の復旧業務への集中

3. 交通要衝としての外部要因

交通要衝としての立地により、外部からの影響を受けやすい状況があります。

外部要因による影響:

・通過交通による害獣の流入

・物流による食料の大量移動

・外部からの工事関係者による環境変化

・観光客や来訪者による食料残渣

大町町特有の複合的リスク構造

大町町における害獣問題の特徴は、最小面積・交通要衝・ため池密集・環境災害が複合的に作用する最小交通要衝都市特有の課題です。

複合的リスク構造:

1. 山麓果樹園(供給源)→ ため池(水場)→ 住宅密集地(餌場)→ 交通施設(移動経路)

2. 最小面積(高密度集約)→ 効率的生活圏 → 害獣増加

3. 環境災害(生態系攪乱)→ 復旧優先(対策後回し)→ 被害拡大

4. 交通要衝(外部流入)→ 広域移動 → 対策の困難化

大町町特有の害獣リスクパターン

1. 「最小面積高密度型」害獣問題

・県内最小面積での環境の高密度集約

・狭小地域での害獣個体数の急速な増加

・高密度な人間活動による豊富な食料供給

2. 「交通要衝型」害獣問題

・国道34号・JR佐世保線による広域移動

・交通結節点としての継続的な環境攪乱

・物流・通過交通による外部からの害獣流入

3. 「ため池密集型」害獣問題

・数多くのため池による豊富な水場環境

・山麓地帯での害獣の定着促進

・水利施設管理による人間活動の拡大

4. 「環境災害復旧型」害獣問題

・油流出事故による生態系攪乱

・復旧事業による環境変化

・災害復旧優先による害獣対策の後回し

効果的な対策に向けた提言

大町町の特殊な地域特性を踏まえた効果的な害獣対策には、以下のアプローチが必要です。

1. 最小面積特化型対策

・高密度集約環境に特化した効率的対策システム

・狭小地域での集中的な個体数管理

・近隣自治体との広域連携体制の構築

2. 交通要衝対策の強化

・国道34号沿いでの重点的な対策実施

・JR大町駅周辺での予防対策の徹底

・物流・交通関係者への啓発活動の強化

3. ため池環境の管理強化

・ため池周辺での個体数管理の実施

・水利組合との連携による予防対策

・ため池ハザードマップと害獣対策の統合

4. 環境災害復旧との調整

・復旧事業と害獣対策の同時実施

・環境復旧予算での害獣対策の組み込み

・復旧完了地域での予防対策の強化

5. 果樹園農業との連携

・山麓果樹園での予防対策の支援

・農業従事者への技術支援の提供

・果樹園管理と害獣対策の統合

6. 歴史的環境との調和

・炭鉱町・宿場町の歴史に配慮した対策

・産業遺産保護と害獣対策の両立

・歴史的建造物での適切な対策実施

7. 小規模町支援体制の活用

・県や専門機関からの技術支援の最大活用

・効率的な対策システムの導入

・住民参加型の対策システムの構築

大町町における害獣問題は、県内最小面積という制約の中で交通要衝・ため池密集・環境災害復旧という複数の課題が重複する、他に類を見ない複合的な問題です。効果的な解決には、最小面積の制約を逆手に取った高密度集約型の効率的対策システムを構築し、交通要衝としての立地を活かした広域連携を推進することが不可欠です。

第2章:佐賀県で発生する主要害獣の生態と被害実態

この章のポイント

2-1. アライグマによる被害実態

アライグマの生態的特徴

住宅への侵入パターン

アライグマによる被害内容

2-2. イタチによる被害実態

イタチの生態的特徴

住宅への侵入パターン

イタチによる被害内容

2-3. ハクビシンによる被害実態

ハクビシンの生態的特徴

住宅への侵入パターン

ハクビシンによる被害内容

2-4. ネズミによる被害実態

ネズミの生態的特徴

ネズミによる被害内容

2-5. コウモリによる被害実態

コウモリの生態的特徴

コウモリによる被害内容

コウモリ駆除の対策方針

まとめ

第3章:害獣被害がもたらす深刻なリスクと健康への影響

この章のポイント

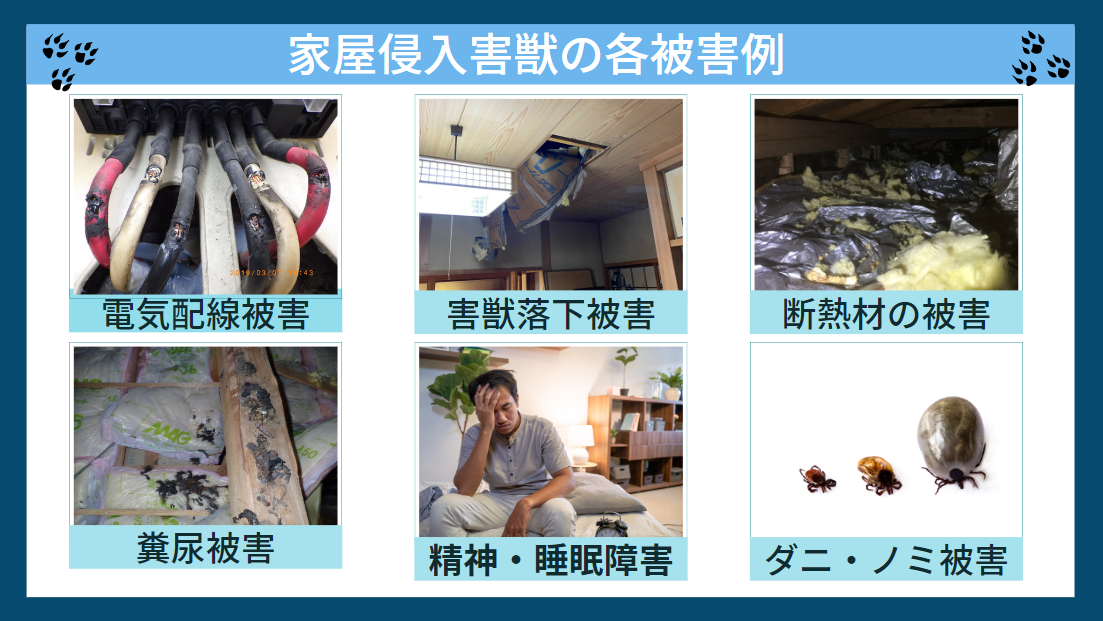

3-1. 感染症リスクと健康被害

主要な感染症リスク

間接的な健康被害

3-2. 建物への構造的被害

木造建築への影響

電気設備への影響

3-3. 経済的損失の実態

直接的な修繕費用

間接的な経済損失

3-4. 被害の拡大パターン

初期段階の被害

拡大段階の被害

深刻化段階の被害

まとめ

第4章:一般的な害獣対策の限界と問題点

この章のポイント

4-1. 市販駆除用品の効果と限界

忌避剤の限界

捕獲器の問題点

毒餌の危険性

4-2. DIY対策の失敗要因

知識と経験の不足

技術的な問題

継続的な管理の困難

4-3. 不適切な対策による被害拡大

害獣の警戒心増大

被害の拡散

建物への追加被害

4-4. 時間的・経済的損失

時間の浪費

経済的損失

まとめ

第5章:プログラントの革新的技術「パーフェクト・ウォール」

この章のポイント

5-1. パーフェクト・ウォールの技術概要

技術開発の背景

技術の基本原理

5-2. 多段層封鎖システム+αの詳細

第1段階:外周防御

第2段階:中間防御

第3段階:内部防御

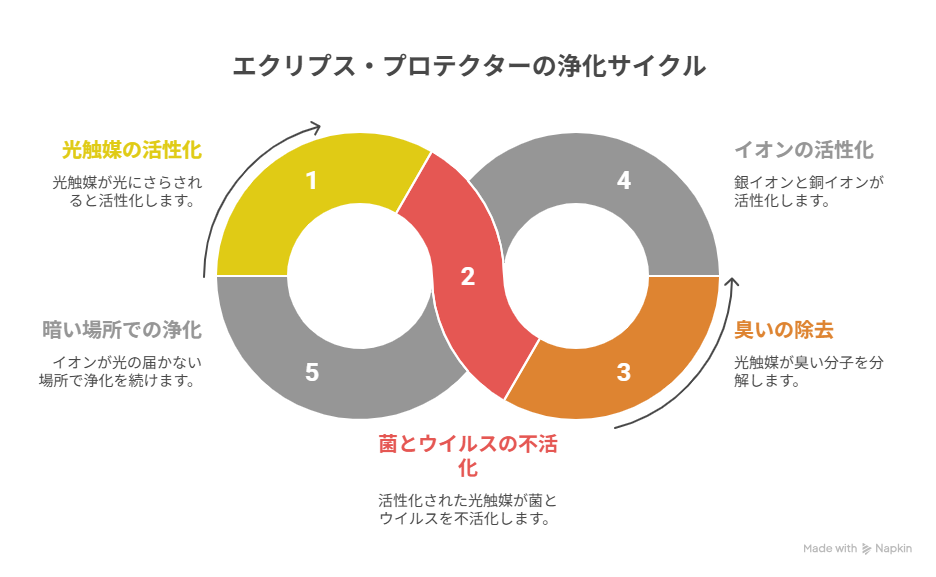

5-3. プラスアルファ技術の詳細

「エクリプス・プロテクター」技術

環境適応技術

5-4. 施工品質の確保

技術者の育成

品質管理システム

5-5. ゼロリスクで恒久的な解決の実現根拠

徹底性の追求

総合的なアプローチ

まとめ

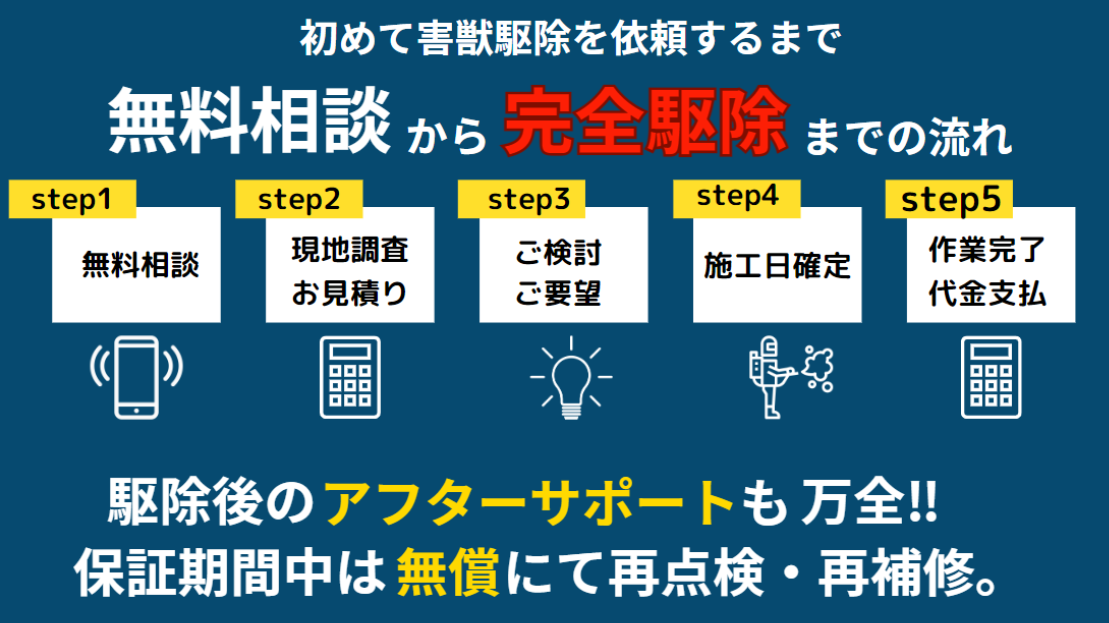

第6章:プログラントの包括的サービス体系

この章のポイント

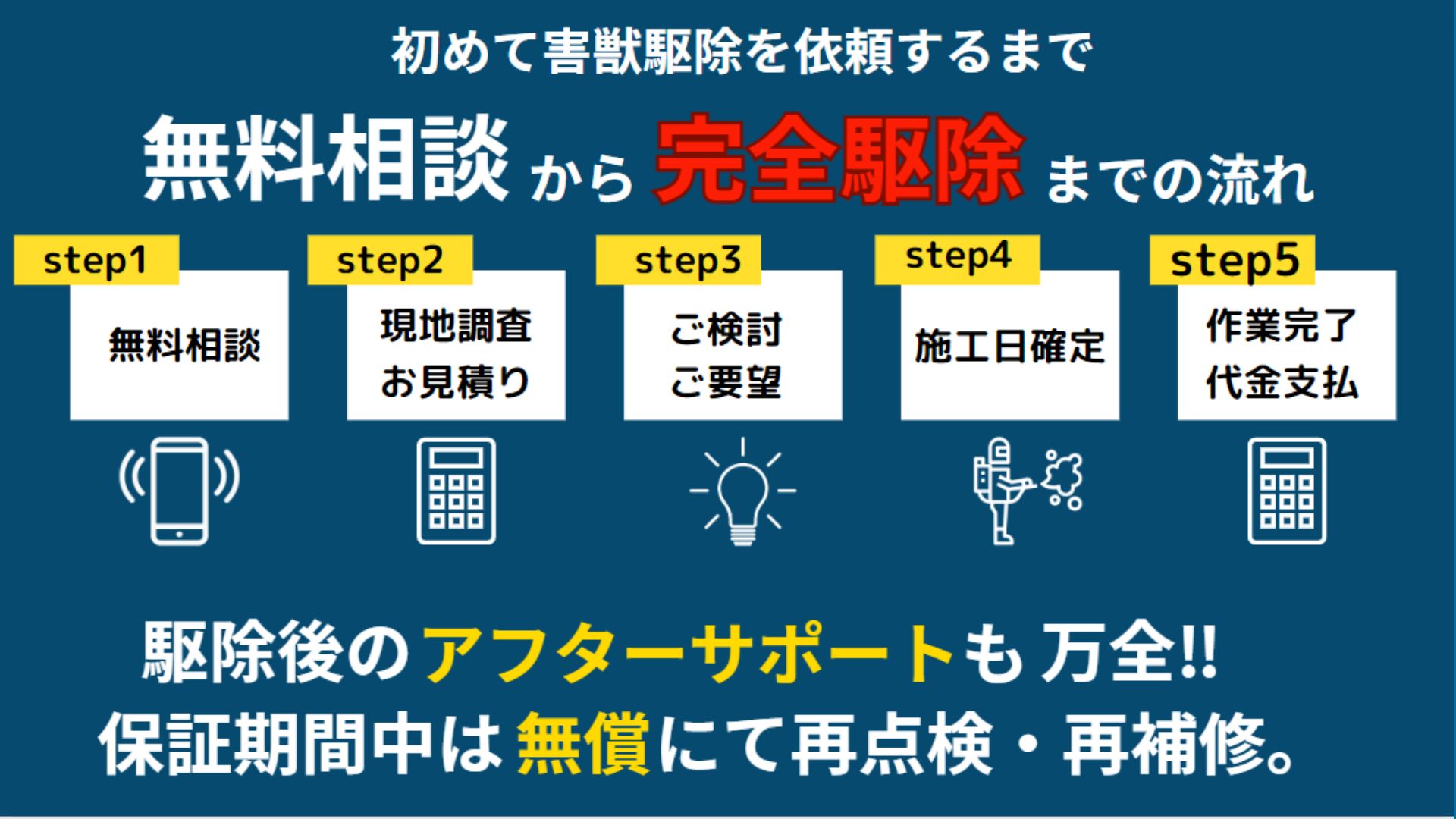

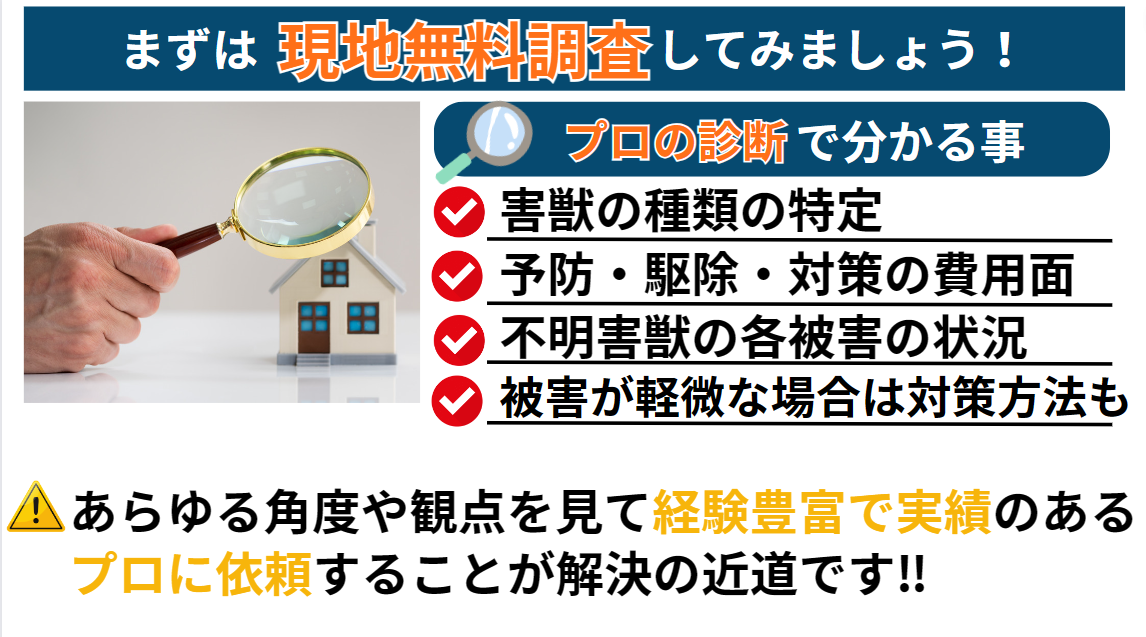

6-1. 無料調査サービスの詳細

調査の流れ

調査技術の特徴

6-2. 施工サービスの詳細

施工前の準備

施工工程の管理

施工品質の確保

6-3. アフターケアサービス

定期点検サービス

迅速対応サービス

6-4. 透明性の高いサービス提供

詳細な説明とご提案

進捗状況の共有

6-5. 充実した保証制度

効果保証

品質保証

アフターサポート保証

まとめ

第7章:大町町での実績と信頼性

この章のポイント

7-1. 大町町での施工実績

実績の概要

地域特性への対応

7-2. お客様からの評価

評価の内容

継続的な信頼関係

7-3. 地域密着型サービスの特徴

地域特性の深い理解

迅速な対応体制

継続的な地域貢献

7-4. 信頼性の根拠

技術的な信頼性

組織的な信頼性

社会的な信頼性

まとめ

第8章:なぜ害獣対策で失敗してしまうのか?心理的な落とし穴と解決法

この章のポイント

- 害獣問題で「つい後回しにしてしまう」心理的な理由がわかります

- 「自分でなんとかできる」と思い込んでしまう危険性を知ることができます

- 不安を解消して、安心して業者選びができる方法を学べます

「天井裏で音がするけど、そのうち静かになるだろう」「市販の薬剤を撒けば大丈夫」「業者に頼むのはお金がもったいない」。こんな風に考えたことはありませんか?実は、これらの考え方には共通した「心の落とし穴」があります。

この章では、なぜ多くの人が害獣対策で失敗してしまうのか、その心理的な理由を分かりやすく解説し、正しい判断をするためのコツをお伝えします。

8-1. よくある「心の落とし穴」とは?

害獣問題に直面したとき、私たちの心には無意識のうちに「思い込み」や「偏った考え方」が生まれます。心理学では、これを「認知バイアス」と呼んでいます。

①「大丈夫だろう」と思い込んでしまう心理

「天井裏の音なんて、そのうち止まるだろう」

「少しくらいの被害なら、まだ大丈夫」

これは「正常性バイアス」という心理現象です。人間は本能的に、危険なことが起きても「自分は大丈夫」と思い込もうとします。これは心を守るための自然な反応ですが、害獣問題では命取りになることがあります。

特に佐賀県のような温暖な地域では、害獣の繁殖スピードが速く、「ちょっとした音」が1ヶ月後には「家族全員が眠れない騒音」に変わってしまうことも珍しくありません。

②都合の良い情報だけを信じてしまう心理

「ネットで『簡単に駆除できる』って書いてあった」

「知り合いが『自分でやれば安い』と言っていた」

一度「自分でできる」と思い込むと、その考えを支持する情報ばかりを集めてしまいます。これを「確証バイアス」と言います。反対に、「危険性」や「失敗例」については目に入らなくなってしまうのです。

結果として、効果のないDIY対策を何度も繰り返し、時間とお金を無駄にしてしまうケースが後を絶ちません。

③目先の出費を嫌がってしまう心理

「業者に頼むと10万円もかかる」

「市販の薬剤なら3,000円で済む」

人間は、将来の大きな損失よりも、目の前の小さな出費を嫌がる傾向があります。これを「損失回避」と呼びます。

しかし実際には、中途半端な対策を繰り返した結果、最終的に建物の修繕費で数十万円、健康被害で医療費がかかってしまうケースが多いのです。

8-2. 正しい判断をするためのコツ

これらの「心の落とし穴」にはまらないためには、どうすれば良いのでしょうか?

①写真で現実を「見える化」する

プログラントでは、調査の際に50枚前後の写真を撮影します。これは単なる記録ではありません。「見えない被害を見える化」することで、お客様が現実を正しく把握できるようにするためです。

「こんなにひどい状態だったなんて知らなかった」「写真を見て、ようやく事の深刻さがわかった」。多くのお客様からこのような声をいただきます。

②具体的なリスクを知る

「なんとなく危険」ではなく、「具体的にどんな危険があるのか」を知ることが大切です。

例えば:

・「このまま放置すると、2ヶ月後には天井が糞尿の重みで抜け落ちる可能性があります」

・「電線が齧られており、火災のリスクが通常の3倍に高まっています」

このように具体的なリスクを知ることで、「なんとなく大丈夫だろう」という思い込みから抜け出すことができます。

8-3. 不安を解消する方法

害獣問題で最もつらいのは、「いつまで続くかわからない」という不安です。夜中の騒音、嫌な臭い、見えない敵への恐怖。これらは深刻なストレスを引き起こします。

不安の正体は「わからない」こと

心理学の研究によると、不安は主に2つの要素から生まれます:

- 「わからない」こと: 何の動物なのか、どこにいるのか、どれくらいいるのかがわからない

- 「どうにもできない」こと: 自分では対処できないという無力感

プロの技術で安心を取り戻す

プログラントのサービスは、この2つの不安を解消するように設計されています:

- 「わからない」を「わかる」に変える: 内視鏡カメラなどの最新機器で、見えない場所の状況を明確にします

- 「どうにもできない」を「解決できる」:に変える: 豊富な実績と確実な技術で、「この人に任せれば大丈夫」という安心感を提供します

- 解決までの道筋を明確にする: 「まず追い出し、次に封鎖、最後に消毒」という明確なステップで、ゴールまでの見通しを示します

8-4. 信頼できる業者の見分け方

最終的に業者を選ぶ際、何を基準にすれば良いのでしょうか?

①お客様の気持ちに寄り添ってくれるか

「眠れない日々が続いて大変でしたね」

「お子様への影響が一番心配ですよね」

このように、お客様の不安や苦痛に共感し、寄り添う姿勢を示してくれる業者は信頼できます。技術だけでなく、人としての温かさがあるかどうかも重要なポイントです。

②すべてを包み隠さず説明してくれるか

信頼できる業者は、以下のことを隠さずに説明してくれます:

- 料金の内訳と根拠

- 作業の具体的な内容

- 使用する技術の詳細

- 作業中の進捗状況

プログラントでは、独自技術「パーフェクト・ウォール」についても、その仕組みや効果を詳しく説明し、お客様が納得した上で施工を行います。

8-5. 実際のお客様の声から学ぶ

「最初は『自分でなんとかなる』と思っていました。でも、市販の薬剤を何度使っても効果がなく、結局プロにお願いすることに。もっと早く相談すれば良かったです」(佐賀市・Aさん)

「写真を見せてもらって、想像以上にひどい状態だったことがわかりました。素人では絶対に無理だったと思います」(鳥栖市・Bさん)

「作業の一つ一つを丁寧に説明してもらい、安心してお任せできました。今では家族全員がぐっすり眠れています」(唐津市・Cさん)

まとめ

害獣対策で失敗してしまう理由の多くは、技術的な問題ではなく、心理的な「思い込み」にあります。

- 「大丈夫だろう」という楽観的な思い込み

- 都合の良い情報だけを信じてしまう偏り

- 目先の出費を嫌がる心理

これらの落とし穴を避けるためには、現実を正しく把握し、具体的なリスクを知り、信頼できる専門家に相談することが大切です。

プログラントは、お客様の不安に寄り添い、すべてを包み隠さず説明し、確実な技術で問題を解決します。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。「安心して暮らせる我が家」を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

第9章:お客様の声

依頼背景 「最初は、気のせいかと思う程度の、小さな物音でした。しかし、それが次第に大きくなり、深夜2時を過ぎる頃になると、天井裏を『ドス、ドス、ドス…』と、何か重いものがゆっくりと歩き回る音に変わりました。その音で目が覚めてしまうと、もう朝まで眠れない。日中は頭がボーッとして、仕事にも集中できない。妻も同じ悩みを抱え、夫婦揃って寝不足で、些細なことでイライラするように。静かな夜が来ることが、逆に恐怖になっていました。」

施工の様子 典型的なアライグマによる騒音被害と判断。お客様の「精神的なストレス」と「健康被害」を食い止めることを最優先に、迅速かつ確実な作業計画を立案。まず、屋根裏を調査し、アライグマの糞や足跡から、行動範囲と侵入経路(屋根の隙間)を特定しました。お客様には、その調査写真をご覧いただき、騒音の”正体”を明確にご説明。その後、アライグマを安全に追い出し、二度と侵入できないよう、侵入経路を金属製のパンチングメタルで頑丈に封鎖。最後に、糞が集中していた箇所を清掃・消毒し、衛生環境を回復させました。

お客様の感謝の声 「本当に、よく眠れる、という当たり前のことが、こんなに幸せだとは思いませんでした。担当の方は、私たちの健康状態まで気遣ってくれ、『原因が分かれば、もう大丈夫です。今夜からは、ぐっすりお休みください』と、優しく声をかけてくれました。作業も手際が良く、写真で丁寧に説明してくれたので、何が行われているのかが分かり、とても安心できました。静かな夜が戻ってきたこと、心から感謝しています。」

会社からのお礼 橋本様、長期間にわたる騒音と睡眠不足で、心身ともにお辛い状況でございましたね。害獣による騒音は、お客様の日常生活の質を著しく低下させる、深刻な問題です。その原因を根本から取り除き、ご夫婦の穏やかな日常を取り戻すお手伝いができましたことを、大変嬉しく思います。

事例2:イタチの糞尿による天井のシミと、部屋に漂う不快な臭い(大町町)

依頼背景 「リビングの天井の隅に、最初は500円玉くらいの、薄茶色のシミができているのに気づきました。雨漏りかと思いましたが、雨の日以外でも、少しずつ大きくなっていく。そして、部屋にいると、何となくアンモニアのような、ツンと鼻を突く嫌な臭いがするようになりました。友人を家に招くのも躊躇われ、気分が滅入る毎日。原因が分からないことが、何よりのストレスでした。」

施工の様子 イタチなどの小型獣が天井裏の同じ場所で糞尿を繰り返す「溜め糞」が原因であると推測。天井裏を調査したところ、案の定、換気扇のダクト周辺にイタチが巣を作っており、その排泄物が天井の石膏ボードに染み込んでいました。お客様には、天井裏の汚染状況と、シミ・悪臭の原因がイタチであることをご説明。イタチを駆除し、侵入経路である外壁の亀裂を塞いだ後、汚染された断熱材と天井の石膏ボードを部分的に交換。最後に、天井裏全体に消臭・消毒剤を噴霧し、衛生状態を完全にリセットしました。

お客様の感謝の声 「原因がはっきりして、本当にホッとしました。雨漏りだと思い込んで、屋根の修理業者に相談するところでしたから。担当の方は、点検口から撮った写真を見せながら、『臭いの元は、これです。これを完全に取り除けば、必ず元に戻ります』と、断言してくれました。その言葉通り、今ではシミも臭いも全くありません。また、安心して人を呼べるようになりました。的確な診断と丁寧な作業に、心から感謝しています。」

会社からのお礼 村上様、原因不明のシミと悪臭により、ご自宅で心からくつろぐことができない状況でございましたね。我々は、お客様の五感を悩ませる問題に対し、その根本原因を科学的に特定し、物理的に除去することで、確実な解決をお約束いたします。快適なリビングを取り戻すお手伝いができ、何よりです。

事例3:ネズミによる食品庫の食料品のかじり被害と、買い置きの無駄(大町町)

依頼背景 「キッチンの隣にある食品庫(パントリー)に、買い置きのインスタントラーメンや、お菓子の袋が、なぜか破れている。最初は子供の仕業かと思いましたが、よく見ると、明らかに動物がかじったような、細かい歯形が。それから、床の隅に、黒い米粒のような糞が落ちているのを発見し、ネズミだと確信しました。せっかく安売りの時に買ったストックが無駄になるし、何より、食品を扱う場所にネズミがいるという事実が、不潔で、許せませんでした。」

施工の様子 ネズミによる典型的な食害と判断。衛生的な観点から、迅速な駆除と、再発防止策の徹底が必要でした。調査の結果、キッチンの配管と壁の隙間からネズミが侵入し、食料が豊富で安全なパントリーを拠点にしていることが判明。まず、粘着シートと殺鼠剤を組み合わせ、効果的にネズミを駆除。次に、侵入経路である配管周りの隙間を、ネズミがかじれない金網とパテで完全に封鎖しました。最後に、お客様に、食品の保管方法として、蓋つきの硬いプラスチックケースや瓶を活用することをご提案し、再発リスクをさらに低減させました。

お客様の感謝の声 「市販の罠を置いても、全く効果がなくて困っていました。プロの方は、やはり違いますね。ネズミの通り道や侵入口を、いとも簡単に見つけてしまう。作業後、食品の保管方法までアドバイスしてくれて、とても参考になりました。もう、ストックの袋がかじられているのを見て、がっかりすることもありません。衛生的で安心なキッチンを取り戻せて、本当に良かったです。」

会社からのお礼 中山様、食料を扱う場所でのネズミの発生は、経済的な損失だけでなく、精神的にも大きなストレスだったと存じます。我々は、害獣を駆除するだけでなく、お客様の暮らしに合わせた再発防止策をご提案することで、長期的な安心をご提供することを目指しております。その一助となれましたことを、嬉しく思います。

事例4:夜間に活動するコウモリの羽音と、正体不明の音への不安(大町町)

依頼背景 「寝室の壁の向こう側から、夜になると、『カサ…カサカサ…』と、乾いた葉っぱが擦れるような、小さな音が聞こえるようになりました。気にしないようにしても、静かになると、どうしても耳についてしまう。一体、何の音なのか。虫なのか、それとも何か動物なのか。正体が分からないことが、何よりも不気味で、だんだん眠るのが怖くなってしまいました。」

施工の様子 お客様の「正体不明の音への恐怖心」を払拭することが最優先課題。音の性質から、壁の内部や換気口へのコウモリの侵入が疑われました。外壁を調査したところ、2階の寝室のすぐ外にある、換気フードの隙間に、コウモリの糞(フン)が付着しているのを発見。これが侵入経路であると断定しました。お客様には、その場所と糞の写真をお見せし、「音の正体はコウモリで、ここから出入りしています。原因が分かれば、もう怖くありません」とご説明。法律に則り、コウモリが外に出るのを待ってから、専用のネットで換気フードを覆い、再侵入を完全に防ぎました。

お客様の感謝の声 「本当に、ホッとしました。得体の知れない音が、一番怖いんですよね。担当の方が、原因箇所を写真で見せてくれて、『正体はこれですよ』と、はっきり示してくれたので、すごく安心できました。作業自体は、あっという間でしたね。その日の夜から、あの不気味な音は、ピタッと聞こえなくなりました。これで、また安心して眠れます。ありがとうございました。」

会社からのお礼 山口様、正体不明の音により、安らぎの場であるはずのご自宅で、不安な夜を過ごしておられたご心痛、お察しいたします。我々は、お客様の不安の根源を突き止め、それを明確な事実としてご提示することで、お客様の心の中から”恐怖”そのものを駆除することを目指しております。

事例5:アライグマによる軒天の破壊と、そこから見える断熱材(大町町)

依頼背景 「庭の手入れをしている時に、ふと家の屋根を見上げたら、軒下の天井部分(軒天)の板が、一部、無残に剥がれ落ちているのに気づきました。そして、その穴から、中の断熱材が、黄色い綿のように、はみ出している。最初は、経年劣化かと思いましたが、よく見ると、板の破片に、鋭い爪で引っ掻いたような傷が。家が、動物に壊されている。その事実が、ショックでした。このまま、どんどん壊されていくのではないかと、不安で仕方ありませんでした。」

施工の様子 アライグマが、体重と力に任せて、経年劣化した軒天を破壊し、侵入を試みた典型的なケース。建物の物理的な被害を修復し、お客様の「家が壊されていく不安」を取り除くことが急務でした。まず、屋根裏を調査し、アライグマが内部に侵入・定着していないことを確認。その後、破損した軒天の周辺を、より頑丈な新しい建材で補修・再建しました。その際、他の劣化が進んでいる軒天部分も、予防的に補強することをご提案。最後に、アライグマが足がかりにしたであろう、近くの木の枝を剪定し、屋根へのアクセスルートを断ちました。

お客様の感謝の声 「家が壊されているのを見るのは、本当に辛いものです。担当の方は、家の構造にも詳しく、『この部分は、こうして補強すれば、もう絶対に壊されません』と、自信を持って説明してくれました。壊れた箇所だけでなく、他の危なそうな場所まで、予防的に直してくれて、本当に助かりました。家の”お医者さん”が、弱っている箇所を見つけて、治療してくれたような気分です。これで、安心して暮らせます。」

会社からのお礼 古川様、ご自宅が物理的に破壊されていく光景を目の当たりにし、大変ご不安だったと存じます。我々は、害獣駆除の専門家であると同時に、建物の構造を理解し、被害箇所の修復から、将来のリスクを低減する予防策までをご提案できる、住まいのホームドクターです。お住まいの資産価値を守るお手伝いができ、光栄です。

事例6:イタチの侵入による、天井裏でのノミ・ダニの発生と、皮膚のかゆみ(大町町)

依頼背景 「ここ一ヶ月ほど、夫婦揃って、体のあちこちが、原因不明のかゆみに悩まされていました。特に、寝ている間に刺されるのか、朝起きると、腕や足に赤い発疹が増えている。皮膚科に行っても、はっきりした原因は分からず…。そんな時、天井裏から、時々、小さな動物が走り回るような音が聞こえることに気づきました。もしかして、あの動物が、何か悪い虫を運んできているのではないか、と疑い始めました。」

施工の様子 害獣が、ノミやダニなどの外部寄生虫を運び込み、それが室内で繁殖して二次的な健康被害を引き起こす、典型的なケース。我々は、害獣の駆除と、病原体を媒介する害虫の駆除を、同時に行う必要があると判断。天井裏を調査すると、イタチの巣を発見。その周辺からは、やはり大量のノミ・ダニが検出されました。まず、イタチを駆除し、侵入経路を封鎖。次に、巣があった場所を中心に、天井裏全体に、業務用の強力な殺虫・殺菌剤を霧状に噴霧し、ノミ・ダニとその卵を根絶。お客様には、寝具の高温洗浄や、室内のこまめな掃除・換気をお願いし、再発防止に努めました。

お客様の感謝の声 「やはり、原因は天井裏にあったんですね。担当の方が、天井裏からノミが検出されたことを報告してくれ、『かゆみの原因は、これです。害獣と害虫、両方を根絶します』と、きっぱり言ってくれたので、とても頼もしく感じました。施工してもらってから、数日で、あのしつこいかゆみが、ピタッと治まったんです。本当に、感謝しています。もっと早く、相談すれば良かったです。」

会社からのお礼 松永様、原因不明の健康被害で、大変お悩みでございましたね。我々は、目に見える害獣だけでなく、それがもたらす、目に見えない二次被害(病原菌・寄生虫など)までを視野に入れ、お客様の衛生環境と健康を、包括的に守ることを使命としております。健やかな日常を取り戻すお手伝いができ、何よりです。

この章のポイント

10-1. 会社概要

基本情報

熊本本社

佐賀営業所

お問い合わせ

10-2. 企業理念とSDGs取り組み

企業理念

SDGs宣言

メディア実績

テレビ・メディア出演

雑誌・講演

10-3. 代表取締役 藤井靖光の経歴と専門性

経歴

専門資格・認定

技術開発への取り組み

10-4. 技術力と実績

施工実績

受賞歴・評価(2022年日本トレンドリサーチ調査)

ハイブリッド防除技術

10-5. 品質管理と安全体制

施工品質の確保

安全実績

賠償責任保険

10-6. 保証制度とアフターサービス

保証制度

初動対応

10-7. 佐賀県での事業展開

地域密着型サービス

10-8. 財務透明性と信頼性

税務署是認通知書取得

法令遵守体制

まとめ

よくある質問(FAQ)

佐賀県大町町の家屋侵入害獣Q&A【地域名入り・新バリエーション20選】

アライグマに関する質問

Q1. 大町町の福母(ふくも)地区ですが、庭に置いてあるスイカが、収穫直前に穴を開けられてしまいました。これはアライグマの仕業でしょうか?

A1. その可能性は非常に高いです。アライグマは甘い匂いに非常に敏感で、熟したスイカは格好のターゲットです。手先が器用なため、爪で小さな穴を開け、そこから手を入れて中身だけをほじくり出して食べることがあります。食べ方が汚く、中身が空洞になったスイカが転がっているのが特徴です。

Q2. 大町町の畑ヶ田(はたけだ)地区の家ですが、屋根裏から動物の足音だけでなく、「キューキュー」と甘えたような声が聞こえます。これは何でしょうか?

A2. それはアライグマの赤ちゃんの鳴き声かもしれません。アライグマの赤ちゃんは、お腹が空いたり、親を探したりする際に「キューキュー」「クルクル」といった、子犬にも似た可愛らしい声を出します。もし足音に加えてそのような音が聞こえるなら、屋根裏で出産・子育てが行われている可能性が非常に高いです。

Q3. 大町町の旧・佐賀鉄工所大町工場周辺ですが、アライグマはなぜこのような工場跡地にも現れるのですか?

A3. アライグマは非常に適応能力が高い動物です。使われなくなった工場の建物は、雨風をしのげる格好の隠れ家や巣になります。また、敷地内に生い茂った雑草や、残された水たまりなどは、彼らにとって餌場や水飲み場になります。人の出入りが少ない静かな環境は、アライグマが安心して繁殖するのに最適な場所なのです。

Q4. 聖岳(ひじりだけ)の麓の家ですが、アライグマは木登りが得意だと聞きました。庭の柿の木も登られてしまいますか?

A4. はい、アライグマは木登りが非常に得意です。手足の指が長く、爪も鋭いため、柿の木のような比較的太い木でも簡単に登ってしまいます。特に秋になり、柿の実が熟すと、その匂いに誘われて夜間にやってきて、木の上で実を食べてしまうことがあります。

Q5. アライグマの「ためフン」は、なぜ一箇所に集中するのですか?また、大町町民グラウンドの近くでも見かけることはありますか?

A5. アライグマが同じ場所にフンをする「ためフン」には、縄張りを主張するマーキングの意味があると考えられています。自分の存在を他のアライグマに知らせるための行動です。そのため、人の家の屋根裏だけでなく、公園の隅や神社の境内など、意外な場所で見つかることもあります。グラウンドのような広い場所でも、彼らが通り道にしていれば作られる可能性はあります。

イタチに関する質問

Q6. 大町町の福母八幡宮(ふくもはちまんぐう)の近くですが、イタチは壁を登れるのですか?外壁がツルツルでも登れますか?

A6. イタチは身軽で爪が鋭いですが、完全にツルツルした垂直の壁を登るのは苦手です。しかし、多くの家の外壁には、雨どいのパイプや電線、エアコンの配管など、彼らが足がかりにできるものが付いています。イタチはそういったものを巧みに利用して、あっという間に屋根まで到達してしまいます。

Q7. 大町町の美並(みつなみ)地区の家ですが、イタチのフンはどんな形をしていますか?ネズミのフンとの違いは?

A7. イタチのフンは、水分を多く含んでいて、細長く、少しねじれていることが多いのが特徴です。大きさは直径6mm、長さ3cmほど。一番の違いは「臭い」と「中身」です。イタチは肉食なので、フンは非常に臭く、よく見ると動物の毛や骨、昆虫の羽などが混じっています。一方、ネズミのフンはもっと小さく、パサパサしています。

Q8. 大町町の住吉(すみよし)地区で、イタチが屋根裏の電気配線をかじることはありますか?火事の原因になりますか?

A8. イタチが直接、電気配線をかじることはネズミほど多くはありません。しかし、イタチは巣材としてビニールや布などを巣に運び込む習性があります。そのゴミが、むき出しになった配線やコンセント部分に触れて、漏電や火災(トラッキング火災)を引き起こす間接的な原因になる可能性は十分に考えられます。

Q9. イタチはオスとメスで大きさが違うと聞きました。家に侵入してくるのはどちらが多いですか?

A9. 一般的に、オスの方がメスよりも一回り体が大きいです。そのため、より小さな隙間から侵入できるメスの方が、家屋侵入の事例としては多いと言われています。3cmほどの隙間(500円玉大)があれば、メスのイタチは簡単に入り込めてしまいます。

Q10. 大町町の順天堂病院の近くですが、イタチの被害を防ぐために、家の周りでできる対策はありますか?

A10. まずは、イタチのエサとなるものをなくすことが大切です。生ゴミは蓋の閉まるゴミ箱に入れ、ペットフードは出しっぱなしにしないようにしましょう。また、イタチの隠れ家になりそうな、庭の伸び放題の雑草を刈ったり、使っていない植木鉢などを片付けたりして、家の周りをすっきりと見通し良くしておくことも効果的です。

ネズミに関する質問

Q11. 大町町の最近の家は気密性が高いのに、なぜネズミが侵入できるのですか?

A11. 最近の住宅は気密性が高いですが、それでもネズミにとっては侵入できる隙間が存在します。例えば、エアコンの配管を通すための壁の穴(配管スリーブ)の周りの隙間、換気扇、床下の通気口などです。ネズミは1.5cmほどの隙間があれば入れてしまうため、人間が「これくらい大丈夫だろう」と思うようなわずかな隙間が侵入経路になります。

Q12. 大町町の大町ひじり学園の近くですが、石鹸がかじられていました。ネズミは石鹸も食べるのですか?

A12. はい、食べます。特に昔ながらの牛脂やヤシ油などを原料にした化粧石鹸は、ネズミにとって栄養価の高い食料に見えるようです。また、歯が伸び続けるのを防ぐために、手近なものをかじって歯を削る習性(研歯行動)の一環として、石鹸をかじることもあります。

Q13. 大町温泉「ひじりの湯」の近くですが、ネズミはどれくらいの数を繁殖するのですか?

A13. ネズミの繁殖力は非常に高く、「ネズミ算」という言葉があるほどです。例えば、クマネズミのつがいは、環境が良ければ1年で5〜6回出産し、1回に5〜6匹の子を産みます。生まれた子も3ヶ月ほどで繁殖可能になるため、放置しておくとあっという間に数十匹、数百匹に増えてしまう恐れがあります。

Q14. ネズミの足音はどんな音がしますか?イタチの足音との違いは?

A14. ネズミの種類にもよりますが、屋根裏を走り回るクマネズミの足音は「タタタタ…」「サラサラ…」といった、比較的軽くて速い音がします。一方、イタチはネズミより体が大きいので、「トトトト…」と、もう少ししっかりした足音がします。もし「ドスドス!」という重い音がしたら、それはアライグマかもしれません。

Q15. 粘着シートを仕掛けましたが、ネズミがシートの上を避けて通っているようです。なぜですか?

A15. ネズミは非常に警戒心が強く、見慣れないものや、床の材質が急に変わる場所を避ける傾向があります。これを「警戒反射」と呼びます。また、粘着シートにホコリや油が付いていると粘着力が弱まり、かからなくなります。シートを壁際に沿って隙間なく敷き詰めたり、新聞紙などで隠してカモフラージュしたりすると、捕獲率が上がることがあります。

コウモリに関する質問

Q16. 大町町の「おおまち情報プラザ」の近くですが、コウモリはどんな虫を食べてくれるのですか?益獣ではないのですか?

A16. 日本の家屋に住み着くアブラコウモリは、ユスリカや蚊、小さな蛾など、比較的小さな虫を主食にしています。これらの不快な虫を食べてくれるという点では「益獣」と言えるかもしれません。しかし、その一方で、大量のフンによる悪臭やアレルギーの原因、騒音、ダニの発生源になるなど、生活環境に与える害の方がはるかに大きいため、「害獣」として扱われます。

Q17. コウモリのフンは、掃除機で吸っても良いですか?

A17. 絶対にやめてください。乾燥したコウモリのフンは非常に脆く、少しの衝撃で粉々になります。これを掃除機で吸うと、排気口からフンに含まれる病原菌やカビの胞子を部屋中にまき散らしてしまうことになり、非常に危険です。掃除する際は、必ずマスクと手袋を着用し、ホウキとチリトリで静かに集め、霧吹きなどで湿らせてから袋に密閉して捨ててください。

Q18. 大町町の「もっこくの森」の近くの家ですが、コウモリは冬の間、どこにいるのですか?

A18. アブラコウモリは冬眠しますが、長距離を移動するわけではなく、夏場にねぐらとしていた場所の、より暖かい場所でじっとして冬を越します。例えば、普段は換気口にいても、冬になると壁の内部や、断熱材の奥深くなど、外気の影響を受けにくい場所に移動して集団で冬眠します。そのため、冬は静かでも春になると再び活動を始めます。

Q19. コウモリを追い出すために、強い光を当てるのは効果がありますか?

A19. 一時的な効果は期待できます。コウモリは夜行性で強い光を嫌うため、巣に向かって懐中電灯などで光を当て続けると、嫌がって出ていくことがあります。しかし、これはあくまで一時的な対策です。光を消せばまた戻ってきてしまいますし、巣の奥深くにいる個体には光が届きません。追い出した後は、必ず侵入口を塞ぐことが重要です。

Q20. 害獣の被害で困ったとき、大町町ではどこに相談すれば良いですか?

A20. ご自身での対処が難しい場合や、被害の原因が特定できない場合は、専門家や行政に相談するのが最も安全で確実です。まずは大町町役場の住民課 環境係に連絡し、「自宅の屋根裏に動物が住み着いて困っている」と具体的に状況を説明しましょう。そうすれば、町の対応や、信頼できる専門の駆除業者の探し方などについて、適切なアドバイスをもらえます。

対応地域

佐賀県 害獣駆除相談窓口一覧

| 自治体名 | 窓口 | 住所 | 電話番号 | 公式サイト |

|---|---|---|---|---|

| 佐賀県庁 | 農林水産部 生産者支援課 中山間地域・鳥獣対策担当 |

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1-59 |

0952-25-7112 | 詳細ページ |

| 佐賀市 | 農業振興課 環境政策課 生活環境係 |

〒840-8501 佐賀県佐賀市栄町1番1号 |

0952-40-7115 0952-40-7200 |

詳細ページ |

| 唐津市 | 農林水産部 農政課 鳥獣対策室 |

〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 |

0955-72-9128 0955-53-7501 |

詳細ページ |

| 鳥栖市 | 農林課 農政林務係 | 〒841-8511 佐賀県鳥栖市宿町1118番地 |

0942-85-3563 | 詳細ページ |

| 多久市 | 農林課 振興係 | 佐賀県多久市北多久町 大字小侍7-1 |

0952-75-4825 | 公式サイト |

| 伊万里市 | 農業振興課 営農流通係 | 佐賀県伊万里市立花町 1355番地1 |

0955-23-2557 | 詳細ページ |

| 武雄市 | 営業部農林課 | 〒843-8639 佐賀県武雄市武雄町大字昭和12番地10 |

0954-23-9335 | 詳細ページ |

| 鹿島市 | 産業部 農林水産課 | 〒849-1312 鹿島市大字納富分2643番地1 |

0954-63-3413 | 公式サイト |

| 小城市 | 農林水産課 | 佐賀県小城市三日月町 長神田2312番地2 |

0952-37-6125 | 公式サイト |

| 嬉野市 | 農業政策課 | 〒849-1492 佐賀県嬉野市塩田町大字馬場下甲1769番地 |

0954-66-9119 | 公式サイト |

| 神埼市 | 産業振興部 農林水産課 農業水産振興係 |

〒842-8601 神埼市神埼町鶴3542番地1 |

0952-37-0117 | 公式サイト |

| 吉野ヶ里町 | 農林課 振興係 | 〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地 |

0952-37-0347 | 公式サイト |

| 基山町 | 産業振興課 農林業振興係 | 〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 |

0942-92-7945 | 公式サイト |

| 上峰町 | 住民課 環境係 | 〒849-0123 佐賀県三養基郡上峰町大字坊所383番地1 |

0952-52-7412 | 公式サイト |

| みやき町 | 事業部 農林課 農政担当 | 〒840-1192 佐賀県三養基郡みやき町大字市武1381 |

0942-96-5534 | 公式サイト |

| 玄海町 | 生活環境課 下水道・環境グループ |

〒847-1421 佐賀県東松浦郡玄海町大字諸浦348番地 |

0955-52-2189 | 公式サイト |

| 有田町 | 住民環境課 | 〒849-4192 佐賀県西松浦郡有田町立部乙2202番地 |

0955-46-2114 | 公式サイト |

| 大町町 | 農林建設課 農政係 | 〒849-2101 佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地 |

0952-82-3151 | 公式サイト |

| 江北町 | 地域づくり課 農政係 | 〒849-0592 佐賀県杵島郡江北町大字山口1651番地1 |

0952-86-5615 | 公式サイト |

| 白石町 | 農業振興課 農業者係 | 〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1 |

0952-84-7121 | 公式サイト |

| 太良町 | 農林水産課 | 〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6 |

0954-67-0315 | 公式サイト |

※注意事項

- 電話番号は代表番号または直通番号です。事前に電話で確認することをお勧めします。

- 害獣の種類や被害状況によって対応が異なる場合があります。

- 緊急時(人身に危険が及ぶ場合)は警察(110番)にご連絡ください。

- 情報は2025年10月時点のものです。最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

シロアリ駆除専門スタッフが

あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた

- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった

- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある

- シロアリ保証期間が切れていた

- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする

- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている

どのような疑問・質問にもすべてお応えします。

株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

プログラントは安心と

信頼の5冠獲得

調査方法インターネット 調査

調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査

調査提供日本トレンドリサーチ

CONTACT

お問い合わせ

相談/見積り

完全無料

0120-778-114

24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト

藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)

株式会社プログラント 代表取締役

拠点・連絡先

熊本本社

〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

佐賀営業所

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5

お問い合わせ(代表)

緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)

取扱分野

実績ハイライト

個人(藤井)調査実績

(1992–2025)

会社累計調査実績

(創業〜2025)

Google口コミ(熊本本社 334件)

Google口コミ(佐賀営業所 76件)

初回訪問スピード

最短当日訪問率 85%

報告書提出率

平均提出 10日

脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」

口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]

定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)

主要資格・講習(抜粋)

- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042

- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]

- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211

- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350

- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]

- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号

- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]

- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460

ロープ高所作業(特別教育)について

当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。

安全・法令・保証

法令遵守

鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等

賠償責任保険

あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)

保証(要点)

対象・期間:

アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)

適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検

除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等

初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問

安全実績

労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)

法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)

方針・運用ポリシー

方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化

施工記録の開示と保管・再発防止を徹底

編集・監修

「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」

苦情対応

「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」

安全・薬剤

「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」

画像・記録の扱い

「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」

会社FAQ

記事一覧へ