- 1 はじめに

- 2 第1章:長洲町における害獣発生要因の地域特性分析

- 3 はじめに

- 4 長洲町の基本データ

- 5 主な害獣発生要因

- 6 長洲町特有の害獣問題パターン

- 7 社会的課題

- 8 効果的な対策提言

- 9 まとめ

- 10 第2章:長洲町で発生する主要害獣の生態と被害実態

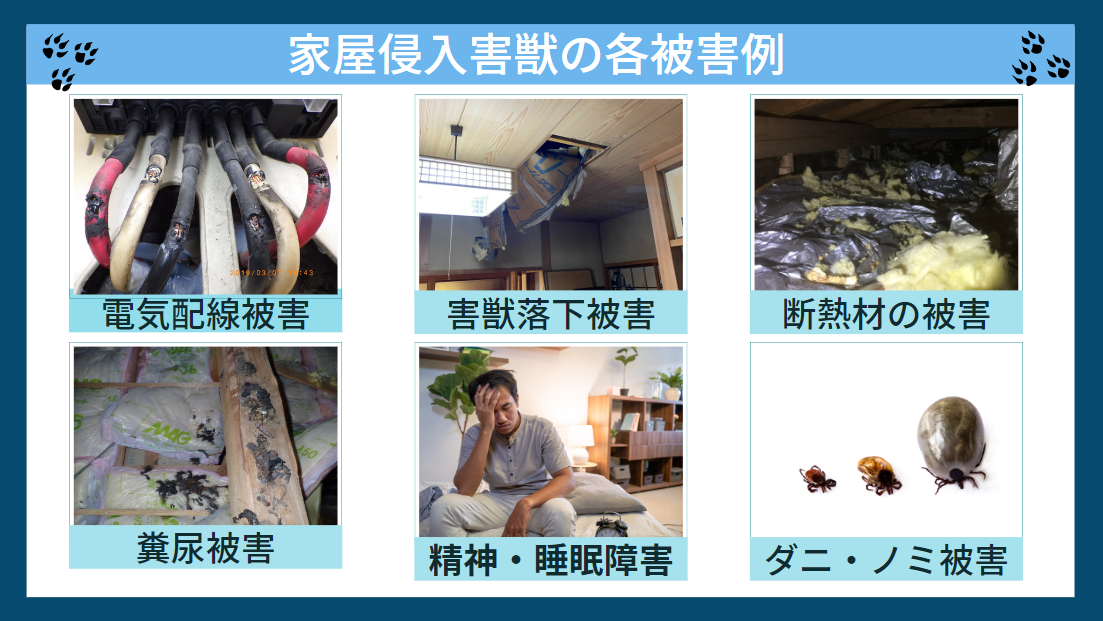

- 11 第3章:害獣被害がもたらす深刻なリスクと健康への影響

- 12 第4章:一般的な害獣対策の限界と問題点

- 13 第5章:プログラントの革新的技術「パーフェクト・ウォール」

- 14 第6章:プログラントの包括的サービス体系

- 15 第7章:長洲町での実績と信頼性

- 16 第8章:なぜ害獣対策で失敗してしまうのか?心理的な落とし穴と解決法

- 17 第9章:お客様の声(レビュー)

- 18 第10章:プログラントについて

- 19 メディア実績

- 20 よくある質問(FAQ)

- 21 対応地域

- 22 熊本県 害獣駆除相談窓口一覧

- 23 熊本県の県庁と各市町村の害獣対策部署一覧表

- 24 まとめ

はじめに

【初めて害獣被害にお悩みの方へ】その不安、地元業者の弊社がすべて解決します。

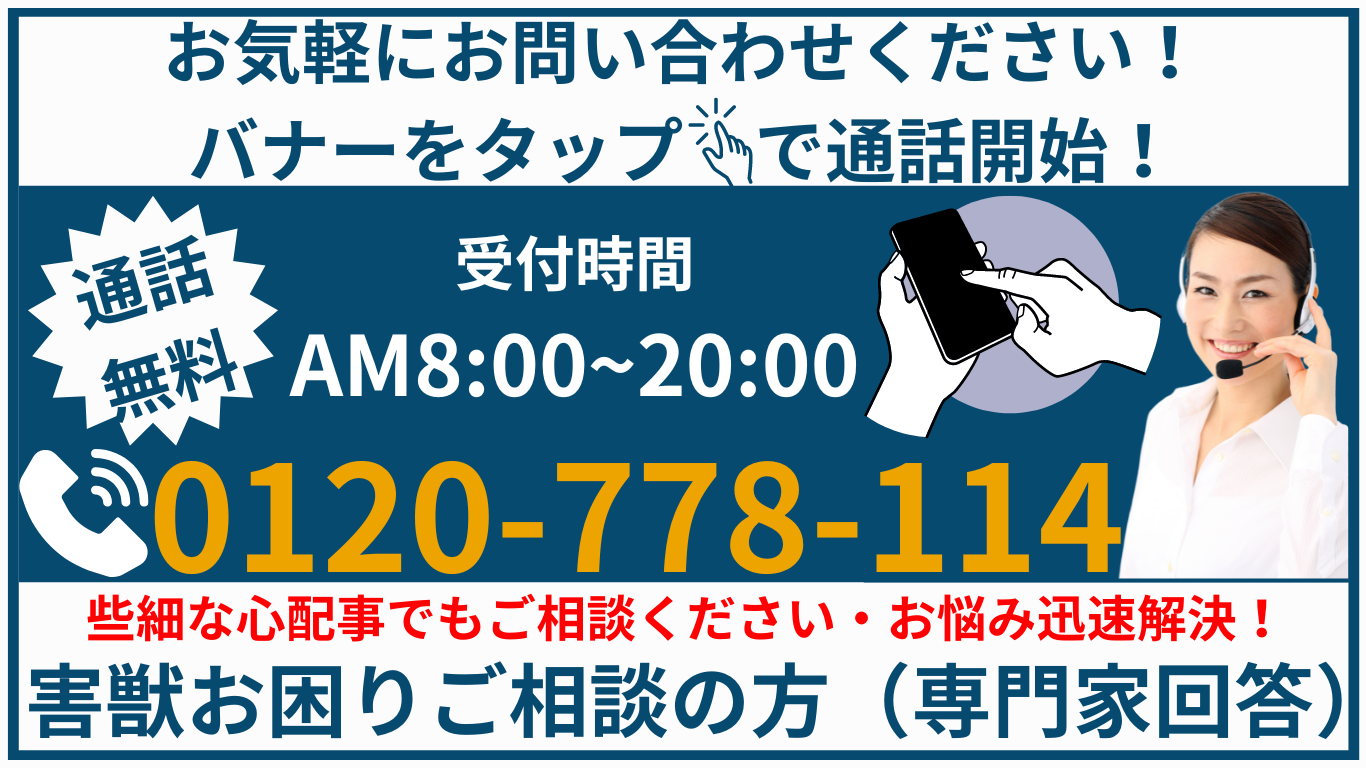

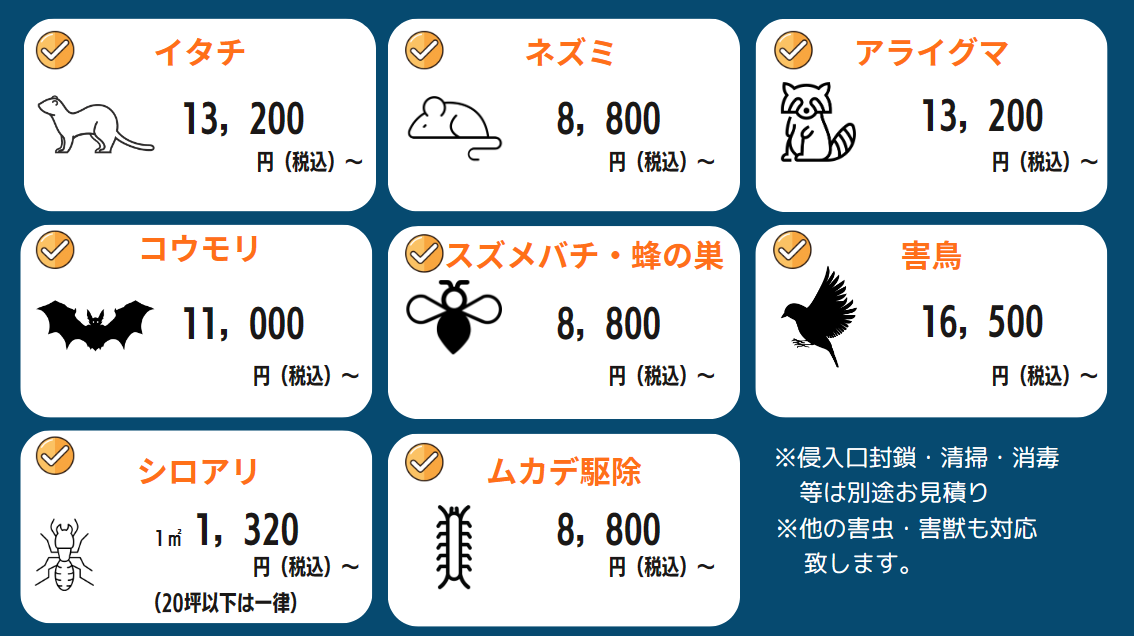

1.【適正価格】お客様第一を貫く、安心の直販価格

2.【明朗会計】追加料金ゼロ。透明性の高いお見積もり

3.【迅速対応】最短30分で駆けつける、地元密着の機動力

4.【長期保証】最長10年の再発保証。技術力と責任の証

5.【総合力】駆除から修繕まで。ワンストップで住環境を再生

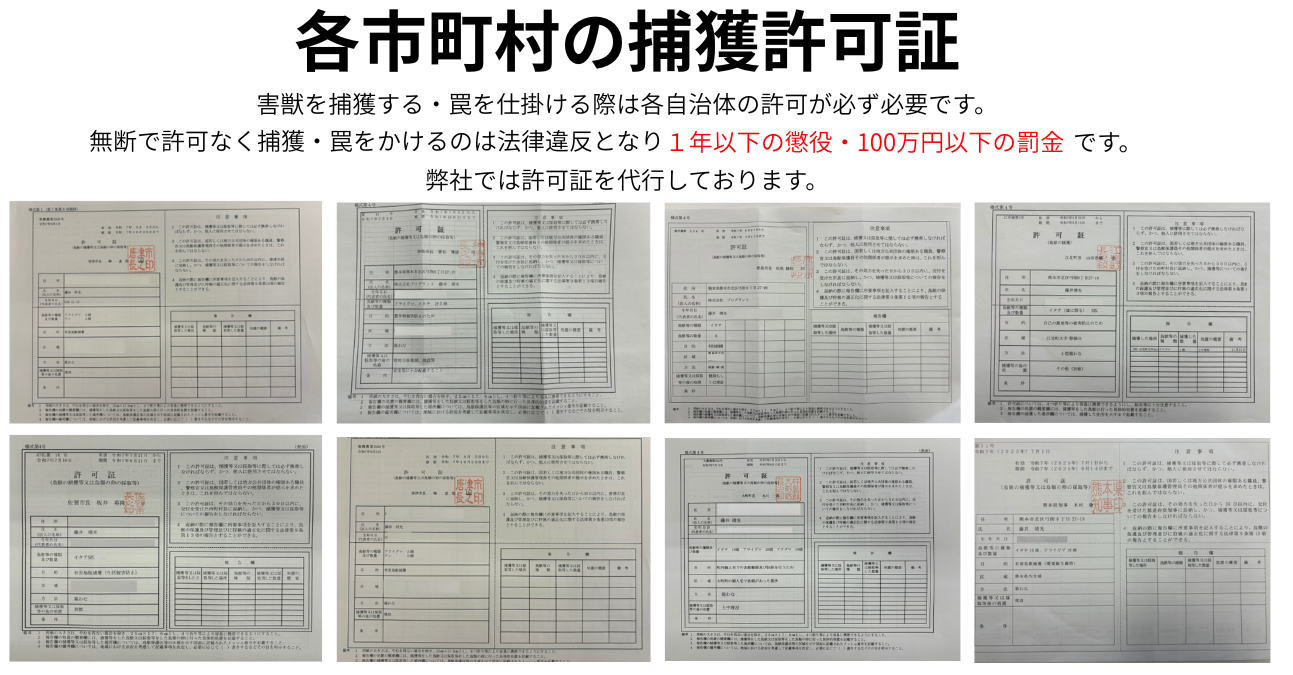

6・【捕獲申請代行】お客様に代わり弊社が捕獲申請を代行いたします。

捕獲器の設置には各市町村の捕獲を申請しなければなりません。 また、どのような申請が必要なのかもご不明な点も多くあるかと思います。

弊社ではこの捕獲申請を常時おこなっており施工に入るまでには申請書を申し込みますので施工がスムーズに行えます。

また業者によっては無断で罠をかける・逃がす行為がありますのでご注意ください。

この記事のポイント

第1章:長洲町における害獣発生要因の地域特性分析

はじめに

長洲町の基本データ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 人口 | 約15,000人 |

| 面積 | 19.44k㎡ |

| 位置 | 熊本県北部、有明海沿岸 |

| 地形 | 西南部有明海、一部江戸時代干拓地 |

| 特産業 | 金魚養殖(360年の歴史、15養魚場) |

| 農業 | 海苔、みかん、梨、干拓地農業 |

| キャッチフレーズ | 「金魚と錦鯉の郷」 |

主な害獣発生要因

| 要因分類 | 具体的内容 | 害獣への影響 |

|---|---|---|

| 金魚養殖 | 15養魚場、大量の魚類飼料 | 魚類飼料による強力誘引 |

| 有明海沿岸 | 海岸線、潮汐による環境変化 | 豊富な水源、海岸生態系 |

| 干拓地農業 | 江戸時代干拓地での農業 | 平坦農地、水路網による移動 |

| 複合農業 | 海苔、みかん、梨の多様生産 | 年間を通じた多様な誘引 |

| 小規模密集 | 19.44k㎡に多様な産業集積 | 高密度な餌場配置 |

長洲町特有の害獣問題パターン

| 問題型 | 特徴 | 主な影響 |

|---|---|---|

| 金魚養殖型 | 15養魚場による魚類飼料誘引 | 養魚場での継続的被害 |

| 有明海沿岸型 | 海岸環境と潮汐変化 | 海岸生態系での生息拡大 |

| 干拓地農業型 | 平坦干拓地での農業 | 水路網による移動拡散 |

| 小規模密集型 | 狭い面積での産業集積 | 高密度餌場による被害集中 |

社会的課題

| 課題 | 内容 |

|---|---|

| 金魚産業依存 | 360年の伝統産業への被害集中 |

| 養魚場管理 | 15養魚場での統一対策困難 |

| 海岸環境 | 有明海生態系との調和必要 |

| 干拓地制約 | 平坦地形での対策効果限定 |

| 小規模制約 | 面積19.44k㎡の資源限界 |

| 観光影響 | 金魚観光への影響懸念 |

効果的な対策提言

| 対策分野 | 具体的施策 |

|---|---|

| 金魚養殖保護 | 15養魚場との協力による重点対策 |

| 有明海連携 | 海岸生態系保護と害獣対策の両立 |

| 干拓地活用 | 平坦地形と水路網を活かした効率対策 |

| 複合農業支援 | 海苔・果樹農家への統合的支援 |

| 小規模特化 | コンパクトな町の利点を活かした集中対策 |

| 金魚観光調和 | 観光資源保護と害獣対策の統合 |

まとめ

長洲町の害獣問題は、360年続く金魚養殖と有明海沿岸の特殊環境が生み出す課題です。金魚養殖保護・海岸生態系保護・干拓地農業支援を統合した「金魚の郷型害獣対策」の構築が重要です。

重要ポイント:

・360年の金魚養殖伝統産業の保護

・15養魚場との協力による統一対策

・有明海沿岸生態系との調和

・小規模町の利点を活かした集中的管理

第2章:長洲町で発生する主要害獣の生態と被害実態

この章のポイント

熊本県全域でアライグマ生息地域拡大しています!

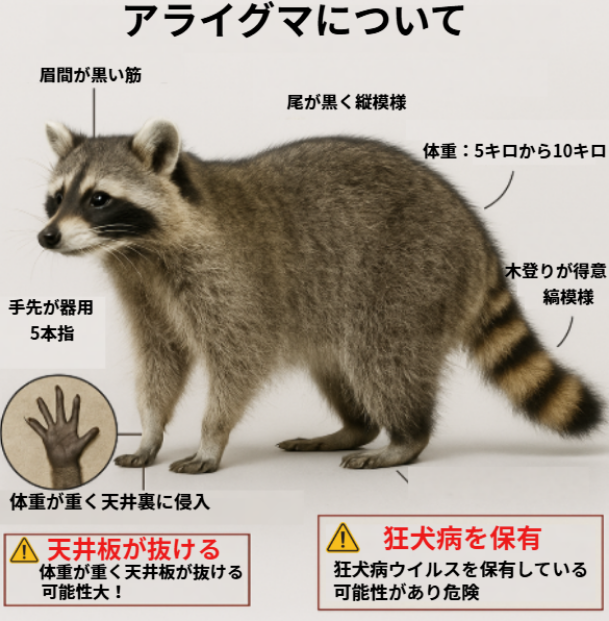

2-1. アライグマによる被害実態

アライグマの生態的特徴

住宅への侵入パターン

アライグマによる被害内容

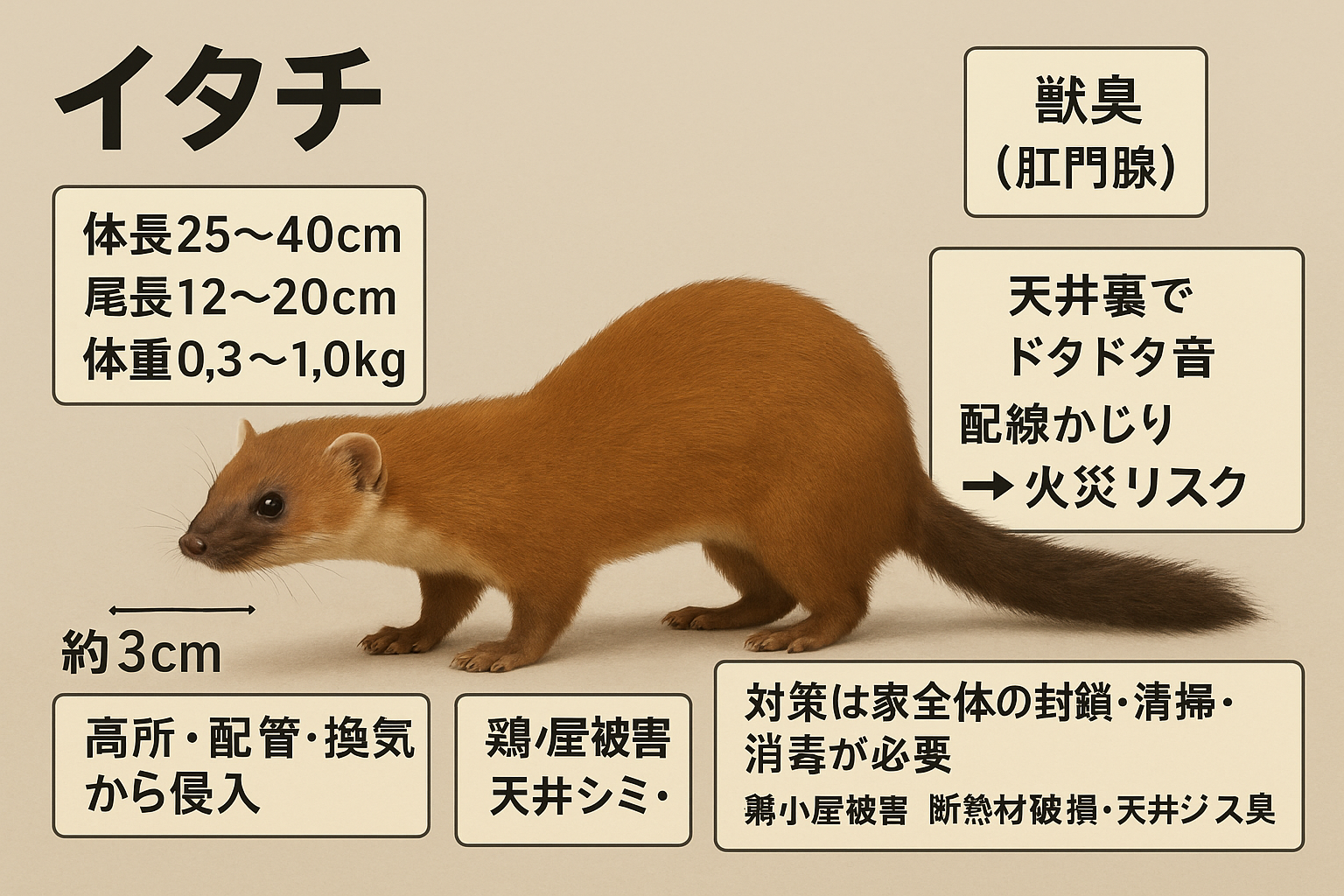

2-2. イタチによる被害実態

イタチの生態的特徴

住宅への侵入パターン

イタチによる被害内容

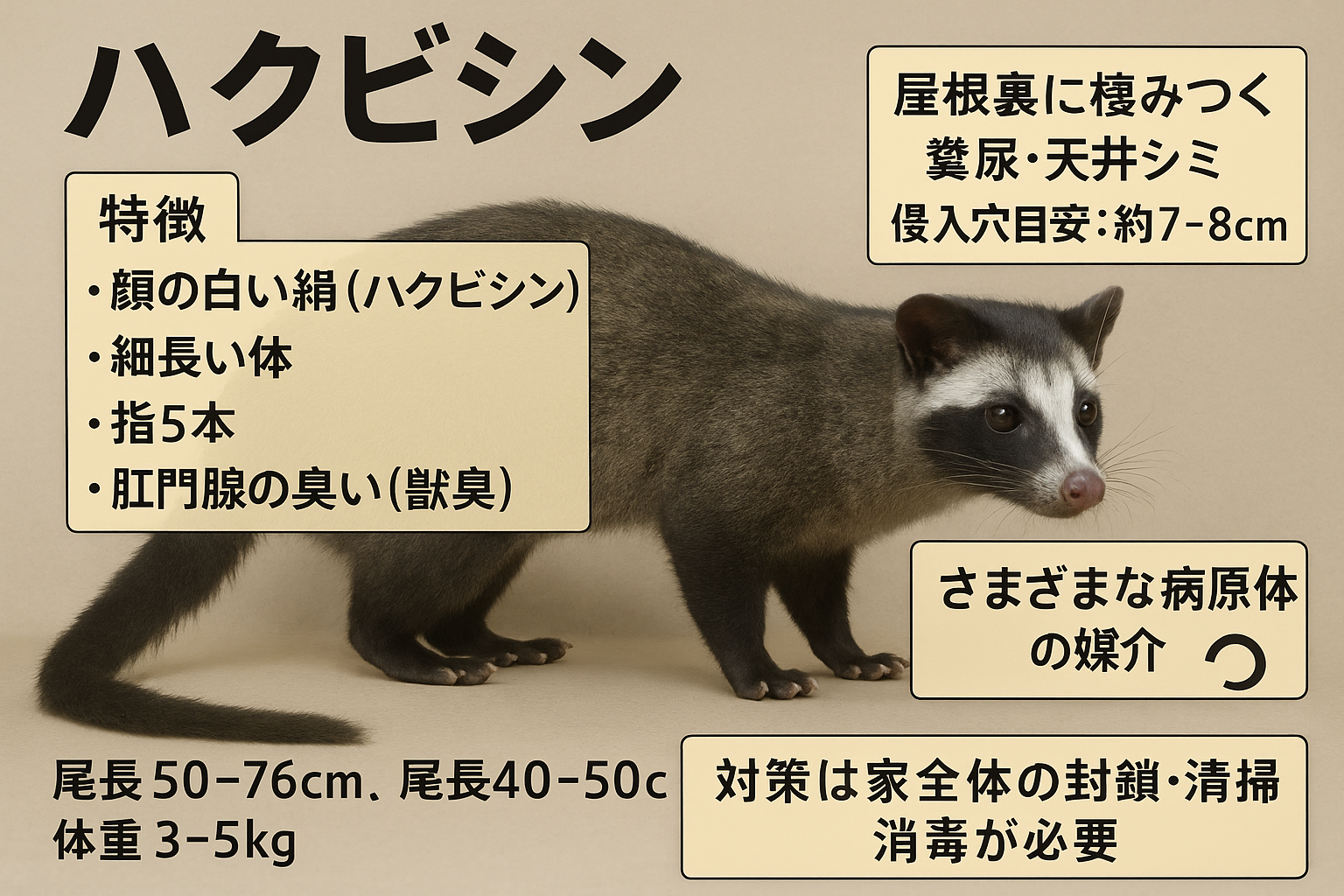

2-3. ハクビシンによる被害実態

ハクビシンの生態的特徴

住宅への侵入パターン

ハクビシンによる被害内容

•天井の染み

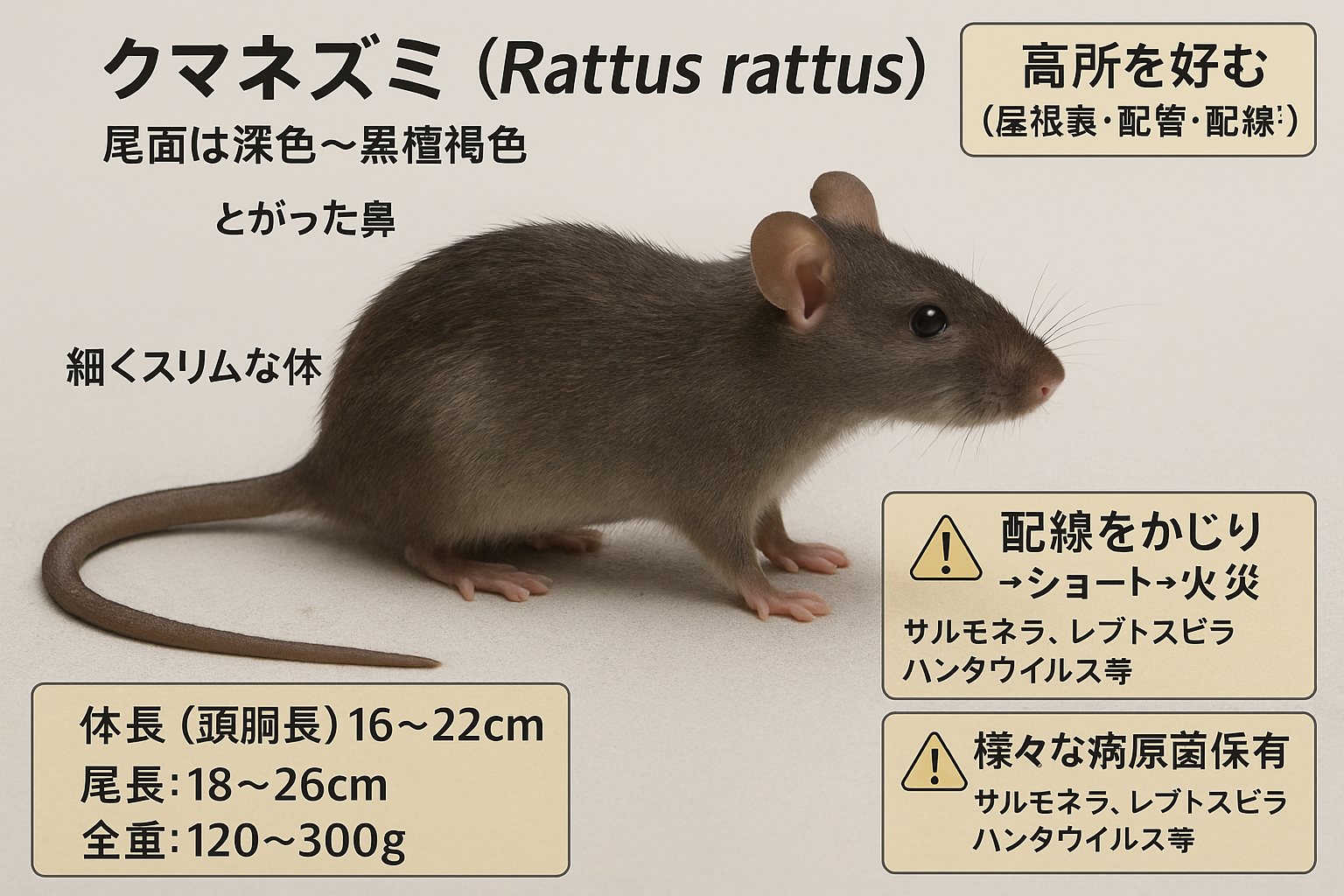

2-4. ネズミによる被害実態

ネズミの生態的特徴

ネズミによる被害内容

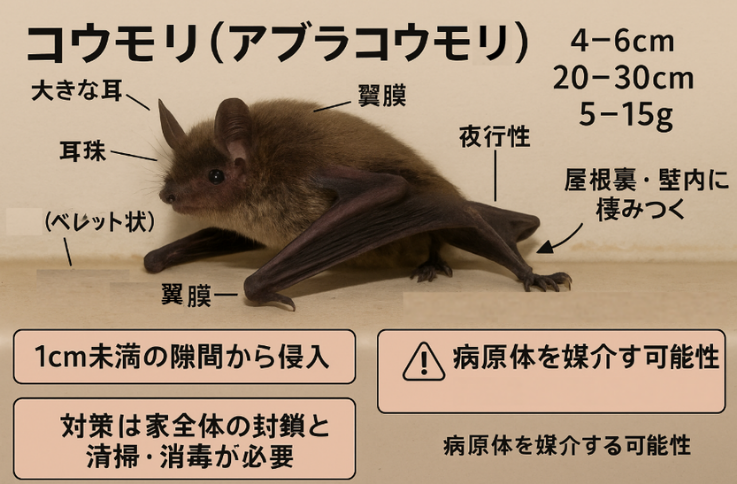

2-5. コウモリによる被害実態

コウモリの生態的特徴

コウモリによる被害内容

コウモリ駆除の対策方針

まとめ

第3章:害獣被害がもたらす深刻なリスクと健康への影響

この章のポイント

3-1. 感染症リスクと健康被害

主要な感染症リスク

間接的な健康被害

3-2. 建物への構造的被害

木造建築への影響

電気設備への影響

3-3. 経済的損失の実態

直接的な修繕費用

間接的な経済損失

3-4. 被害の拡大パターン

初期段階の被害

拡大段階の被害

深刻化段階の被害

まとめ

第4章:一般的な害獣対策の限界と問題点

この章のポイント

4-1. 市販駆除用品の効果と限界

忌避剤の限界

捕獲器の問題点

毒餌の危険性

4-2. DIY対策の失敗要因

知識と経験の不足

技術的な問題

継続的な管理の困難

4-3. 不適切な対策による被害拡大

害獣の警戒心増大

被害の拡散

建物への追加被害

4-4. 時間的・経済的損失

時間の浪費

経済的損失

まとめ

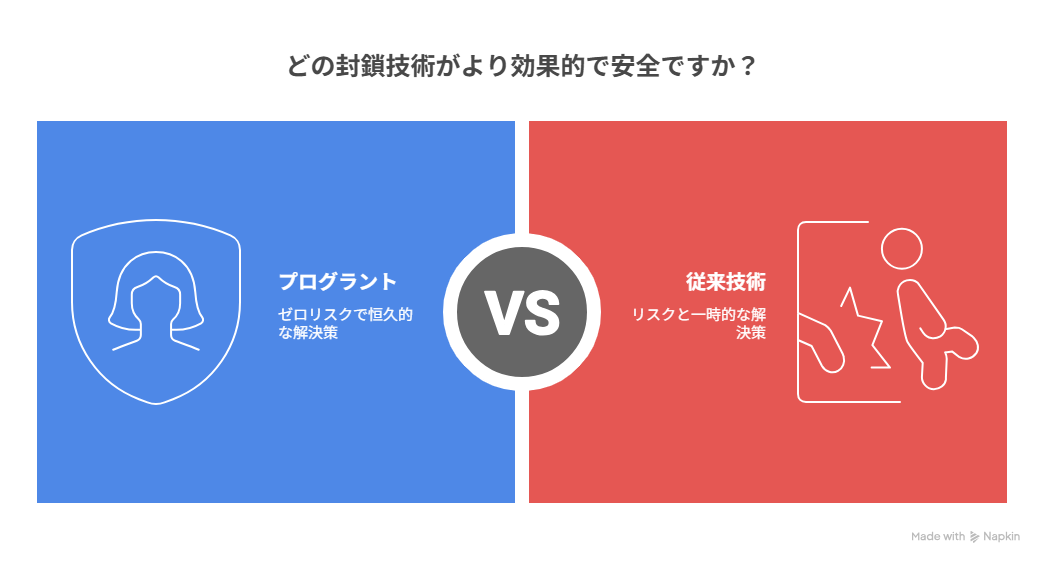

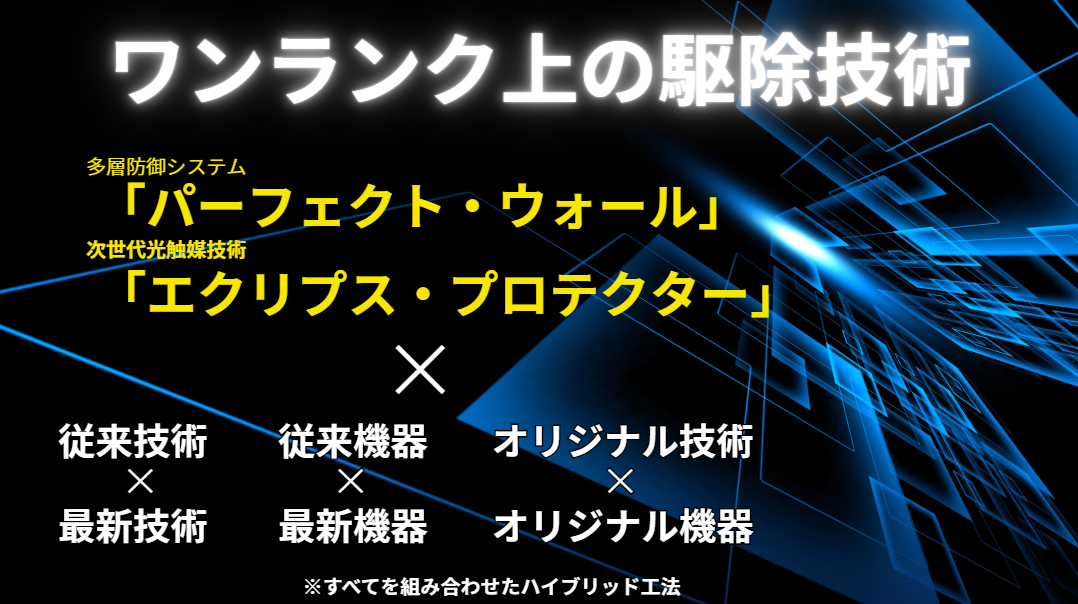

第5章:プログラントの革新的技術「パーフェクト・ウォール」

この章のポイント

5-1. パーフェクト・ウォールの技術概要

技術開発の背景

技術の基本原理

5-2. 多段層封鎖システム+αの詳細

第1段階:外周防御

第2段階:中間防御

第3段階:内部防御

5-3. プラスアルファ技術の詳細

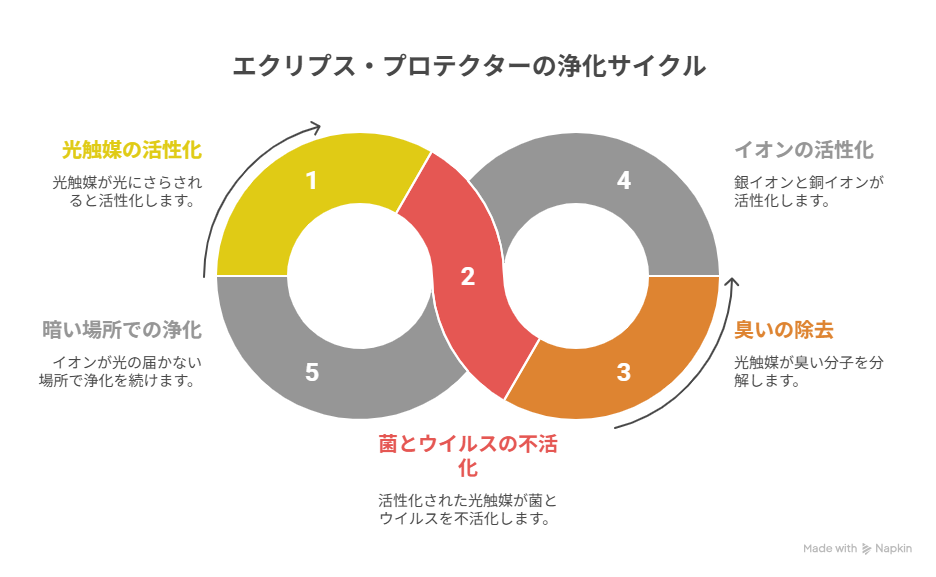

「エクリプス・プロテクター」技術

環境適応技術

5-4. 施工品質の確保

技術者の育成

品質管理システム

5-5. ゼロリスクで恒久的な解決の実現根拠

徹底性の追求

総合的なアプローチ

まとめ

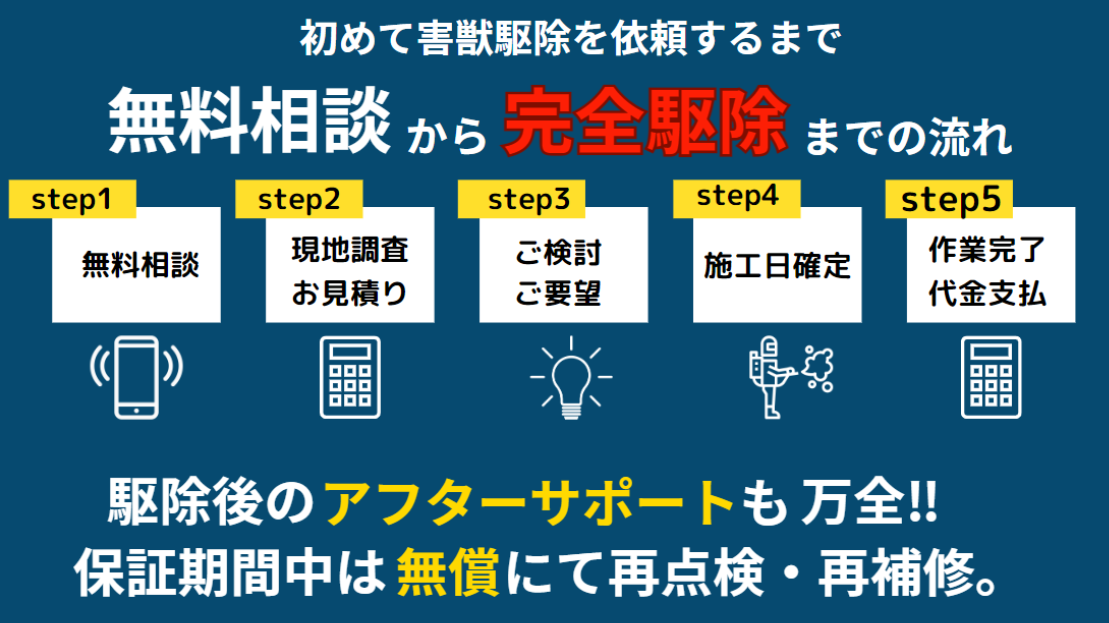

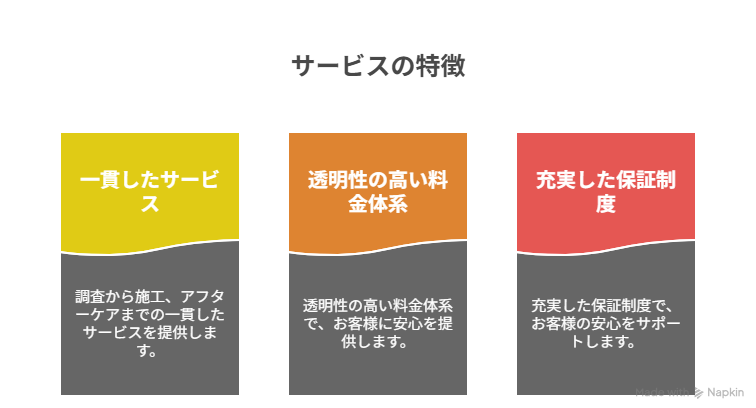

第6章:プログラントの包括的サービス体系

この章のポイント

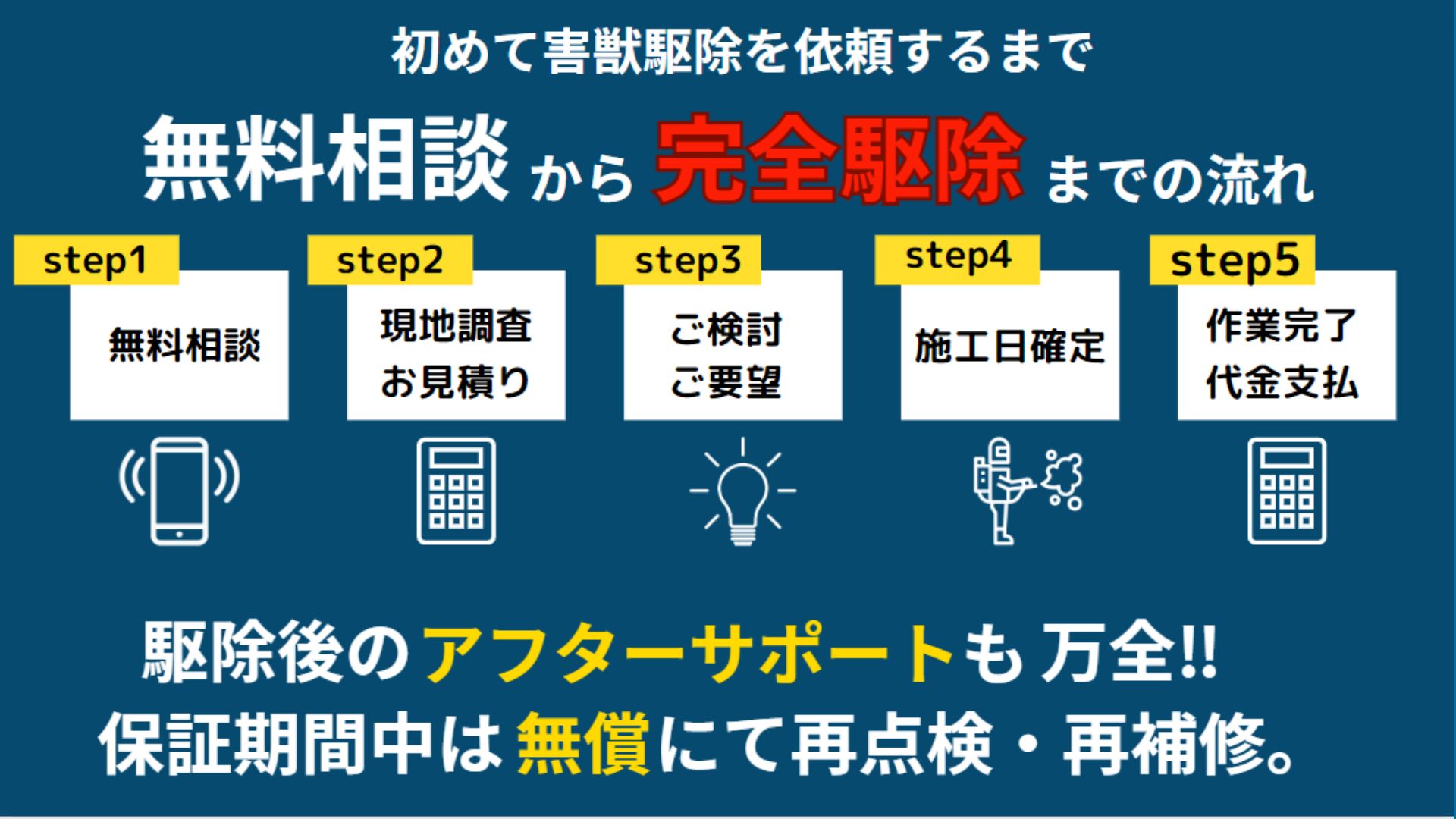

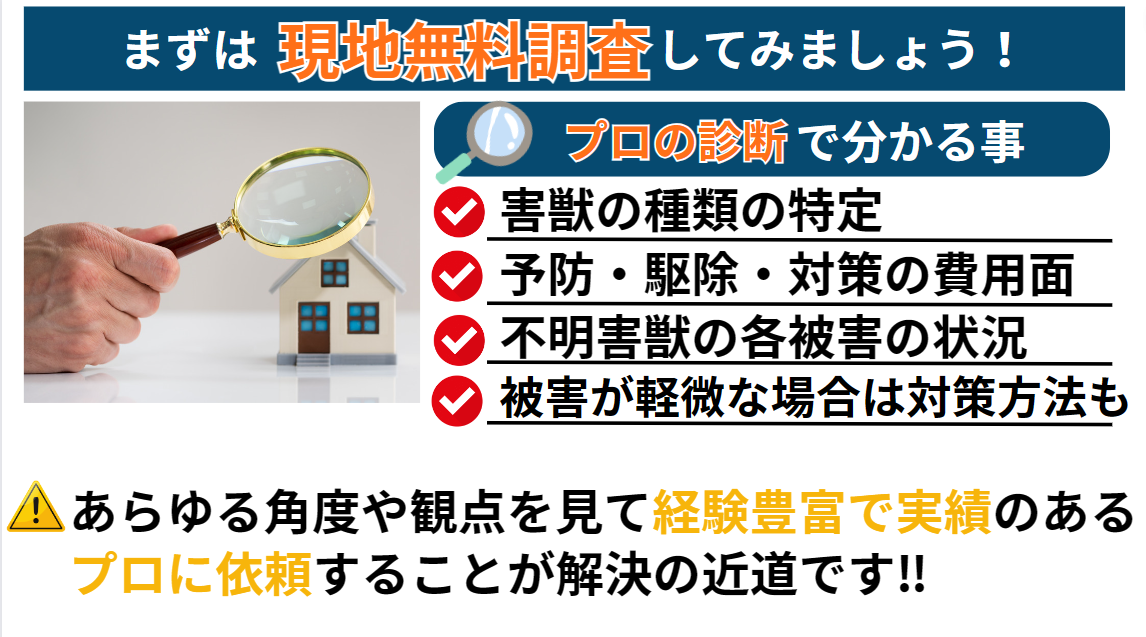

6-1. 無料調査サービスの詳細

調査の流れ

調査技術の特徴

6-2. 施工サービスの詳細

施工前の準備

施工工程の管理

施工品質の確保

6-3. アフターケアサービス

定期点検サービス

迅速対応サービス

6-4. 透明性の高いサービス提供

詳細な説明とご提案

進捗状況の共有

6-5. 充実した保証制度

効果保証

品質保証

アフターサポート保証

まとめ

第7章:長洲町での実績と信頼性

この章のポイント

7-1. 長洲町での施工実績

実績の概要

地域特性への対応

平野部の住宅密集地

山間部の自然環境

沿岸部の特殊環境

7-2. お客様からの評価

評価の内容

継続的な信頼関係

7-3. 地域密着型サービスの特徴

プログラントが実践する「熊本特化型」地域密着サービス

1. 熊本の「地域特性」を熟知した専門的なサービス

- 気候と生態系への深い理解: 湿度の高い夏や温暖な冬が害虫・害獣の活動にどう影響するかを把握し、季節や発生状況に応じた最適な駆除・予防策を提案します。

- 地域ごとの問題に対応: 例えば、山間部でのアライグマやイタチの被害、市街地でのハトやネズミの問題など、地域ごとに異なる被害の傾向を理解し、的確な対策を講じます。

- 熊本の住宅事情に精通: 伝統的な木造家屋から現代的な住宅まで、熊本の多様な建築様式における害虫・害獣の侵入経路や巣作りしやすい場所を特定し、根本的な解決を図ります。

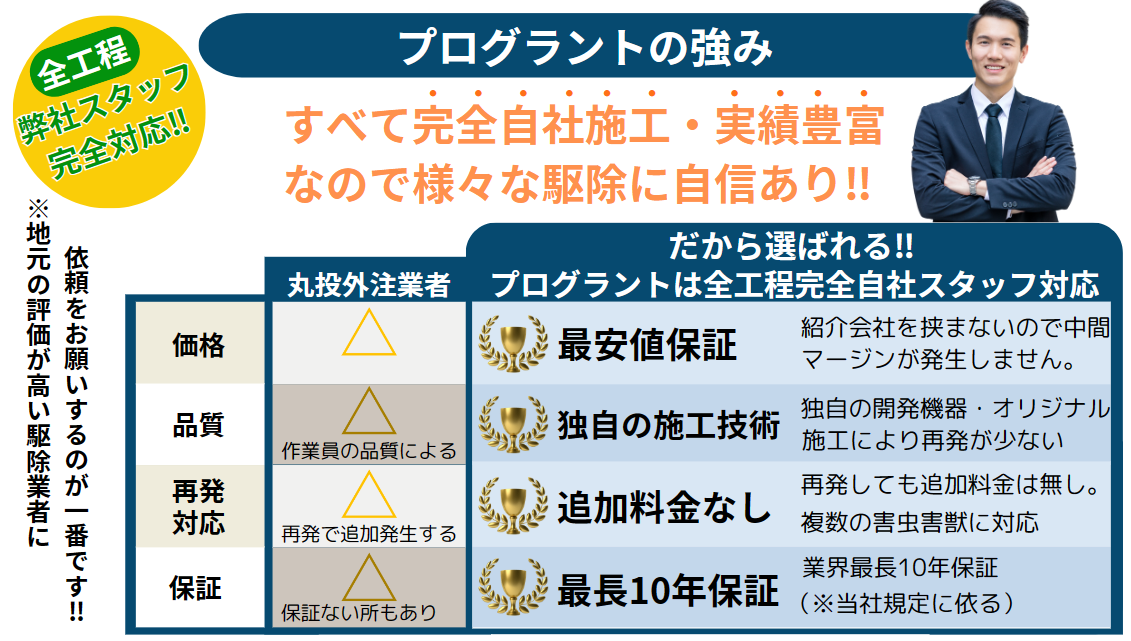

2. 「顔の見える関係」で築く、お客様との強い信頼

- 完全自社施工へのこだわり: 問い合わせから調査、施工、アフターフォローまで、すべてを自社スタッフが一貫して担当します。 これにより、お客様の要望が現場に正確に伝わり、責任の所在が明確になります。外注をしないことで、サービスの質を高く保ち、コストを抑えることも可能にしています。

- 迅速かつ柔軟な対応: 「何かあったらすぐに駆けつける」というフットワークの軽さも地域密着ならではの強みです。 緊急の依頼にも即日対応できる体制を整え、お客様の不安を迅速に解消します。

- お客様第一主義の丁寧な対応: 専門スタッフがお客様の立場に立ち、被害状況や施工内容について、専門用語を避けて分かりやすく説明します。 無料調査の段階から誠実に対応することで、お客様が納得した上でサービスを選択できるよう努めています。

3. 地域社会への貢献と持続的な関係構築

- 文化財の保護: 地域の貴重な文化財を害虫や菌類から守る活動にも参加しており、地域社会の財産保全に貢献しています。

- 地域経済への貢献: 地元での雇用を創出し、地域内での経済循環を促進することも、地域密着型企業の重要な役割です。

- 長期的な安心の提供: 施工後も5年間の保証をつけるなど、長期的な視点でお客様の住まいを守ります。 一度きりの関係ではなく、何か困ったことがあればいつでも相談できる「住まいのパートナー」として、地域社会に根差した持続可能なビジネスを展開しています。

地域特性の深い理解

迅速な対応体制

継続的な地域貢献

7-4. 信頼性の根拠

技術的な信頼性

組織的な信頼性

社会的な信頼性

まとめ

第8章:なぜ害獣対策で失敗してしまうのか?心理的な落とし穴と解決法

この章のポイント

- 害獣問題で「つい後回しにしてしまう」心理的な理由がわかります

- 「自分でなんとかできる」と思い込んでしまう危険性を知ることができます

- 不安を解消して、安心して業者選びができる方法を学べます

「天井裏で音がするけど、そのうち静かになるだろう」「市販の薬剤を撒けば大丈夫」「業者に頼むのはお金がもったいない」。こんな風に考えたことはありませんか?実は、これらの考え方には共通した「心の落とし穴」があります。

この章では、なぜ多くの人が害獣対策で失敗してしまうのか、その心理的な理由を分かりやすく解説し、正しい判断をするためのコツをお伝えします。

8-1. よくある「心の落とし穴」とは?

害獣問題に直面したとき、私たちの心には無意識のうちに「思い込み」や「偏った考え方」が生まれます。心理学では、これを「認知バイアス」と呼んでいます。

①「大丈夫だろう」と思い込んでしまう心理

「天井裏の音なんて、そのうち止まるだろう」

「少しくらいの被害なら、まだ大丈夫」

これは「正常性バイアス」という心理現象です。人間は本能的に、危険なことが起きても「自分は大丈夫」と思い込もうとします。これは心を守るための自然な反応ですが、害獣問題では命取りになることがあります。

特に佐賀県のような温暖な地域では、害獣の繁殖スピードが速く、「ちょっとした音」が1ヶ月後には「家族全員が眠れない騒音」に変わってしまうことも珍しくありません。

②都合の良い情報だけを信じてしまう心理

「ネットで『簡単に駆除できる』って書いてあった」

「知り合いが『自分でやれば安い』と言っていた」

一度「自分でできる」と思い込むと、その考えを支持する情報ばかりを集めてしまいます。これを「確証バイアス」と言います。反対に、「危険性」や「失敗例」については目に入らなくなってしまうのです。

結果として、効果のないDIY対策を何度も繰り返し、時間とお金を無駄にしてしまうケースが後を絶ちません。

③目先の出費を嫌がってしまう心理

「業者に頼むと10万円もかかる」

「市販の薬剤なら3,000円で済む」

人間は、将来の大きな損失よりも、目の前の小さな出費を嫌がる傾向があります。これを「損失回避」と呼びます。

しかし実際には、中途半端な対策を繰り返した結果、最終的に建物の修繕費で数十万円、健康被害で医療費がかかってしまうケースが多いのです。

8-2. 正しい判断をするためのコツ

これらの「心の落とし穴」にはまらないためには、どうすれば良いのでしょうか?

①写真で現実を「見える化」する

プログラントでは、調査の際に50枚前後の写真を撮影します。これは単なる記録ではありません。「見えない被害を見える化」することで、お客様が現実を正しく把握できるようにするためです。

「こんなにひどい状態だったなんて知らなかった」「写真を見て、ようやく事の深刻さがわかった」。多くのお客様からこのような声をいただきます。

②具体的なリスクを知る

「なんとなく危険」ではなく、「具体的にどんな危険があるのか」を知ることが大切です。

例えば:

・「このまま放置すると、2ヶ月後には天井が糞尿の重みで抜け落ちる可能性があります」

・「電線が齧られており、火災のリスクが通常の3倍に高まっています」

このように具体的なリスクを知ることで、「なんとなく大丈夫だろう」という思い込みから抜け出すことができます。

8-3. 不安を解消する方法

害獣問題で最もつらいのは、「いつまで続くかわからない」という不安です。夜中の騒音、嫌な臭い、見えない敵への恐怖。これらは深刻なストレスを引き起こします。

不安の正体は「わからない」こと

心理学の研究によると、不安は主に2つの要素から生まれます:

- 「わからない」こと: 何の動物なのか、どこにいるのか、どれくらいいるのかがわからない

- 「どうにもできない」こと: 自分では対処できないという無力感

プロの技術で安心を取り戻す

プログラントのサービスは、この2つの不安を解消するように設計されています:

- 「わからない」を「わかる」に変える: 内視鏡カメラなどの最新機器で、見えない場所の状況を明確にします

- 「どうにもできない」を「解決できる」:に変える: 豊富な実績と確実な技術で、「この人に任せれば大丈夫」という安心感を提供します

- 解決までの道筋を明確にする: 「まず追い出し、次に封鎖、最後に消毒」という明確なステップで、ゴールまでの見通しを示します

8-4. 信頼できる業者の見分け方

最終的に業者を選ぶ際、何を基準にすれば良いのでしょうか?

①お客様の気持ちに寄り添ってくれるか

「眠れない日々が続いて大変でしたね」

「お子様への影響が一番心配ですよね」

このように、お客様の不安や苦痛に共感し、寄り添う姿勢を示してくれる業者は信頼できます。技術だけでなく、人としての温かさがあるかどうかも重要なポイントです。

②すべてを包み隠さず説明してくれるか

信頼できる業者は、以下のことを隠さずに説明してくれます:

- 料金の内訳と根拠

- 作業の具体的な内容

- 使用する技術の詳細

- 作業中の進捗状況

プログラントでは、独自技術「パーフェクト・ウォール」「エクリプス・プロテクター」についても、その仕組みや効果を詳しく説明し、お客様が納得した上で施工を行います。

8-5. 実際のお客様の声から学ぶ

「最初は『自分でなんとかなる』と思っていました。でも、市販の薬剤を何度使っても効果がなく、結局プロにお願いすることに。もっと早く相談すれば良かったです」(佐賀市・Aさん)

「写真を見せてもらって、想像以上にひどい状態だったことがわかりました。素人では絶対に無理だったと思います」(鳥栖市・Bさん)

「作業の一つ一つを丁寧に説明してもらい、安心してお任せできました。今では家族全員がぐっすり眠れています」(唐津市・Cさん)

まとめ

害獣対策で失敗してしまう理由の多くは、技術的な問題ではなく、心理的な「思い込み」にあります。

- 「大丈夫だろう」という楽観的な思い込み

- 都合の良い情報だけを信じてしまう偏り

- 目先の出費を嫌がる心理

これらの落とし穴を避けるためには、現実を正しく把握し、具体的なリスクを知り、信頼できる専門家に相談することが大切です。

プログラントは、お客様の不安に寄り添い、すべてを包み隠さず説明し、確実な技術で問題を解決します。一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。「安心して暮らせる我が家」を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

第9章:お客様の声(レビュー)

依頼背景 「キッチンの床が、なんだかフカフカする。湿気で床材が傷んでいるのかと思い、リフォーム会社に点検を依頼しました。床板を剥がして、私たちは絶句しました。床下の、水道管が通っているあたりが、動物の巣になっていたのです。給水管に巻かれていた、結露を防ぐためのスポンジ状の保温材が、ズタズタに引きちぎられ、巣の材料にされていました。そして、保温材がなくなった水道管が、夏場に結露し、その水分で、床を支える木材が、じわじわと腐り始めていたのです。見えない場所で、家が静かに蝕まれていた。その事実に、強い恐怖を感じました。」

施工の様子 床下の給水・給湯管に巻かれた保温材は、イタチにとって格好の巣材です。これが剥がされると、配管の結露を招き、木材の腐食やカビといった、深刻な二次被害を引き起こします。まず、床下に捕獲用の罠を設置し、イタチを駆除。リフォーム会社と連携し、腐食が始まっていた床下地材を交換。我々は、そのタイミングで、新しい給水管に、防獣用の苦味成分が配合された、より強度の高い保温材を装着しました。侵入経路となっていた、基礎コンクリートの、古い排水管の跡(現在は使われていない穴)を、モルタルで完全に封鎖しました。

お客様の感謝の声 「床がフカフカする原因が、まさか動物の仕業で、さらに、家の木材が腐り始めていたとは…。本当にショックでした。担当の方は、リフォーム会社の方と、専門知識を交えて、スムーズに連携し、原因の除去と、家の修復を、同時に進めてくれました。ただの駆除業者ではない、家の構造まで熟知した、本当のプロだと感じました。これで、家の土台の心配もなくなりました。」

会社からのお礼 谷口様、お住まいの構造的な問題が、害獣被害によって引き起こされ、ご不安だったことと存じます。我々は、害獣駆除の専門家であると同時に、それが引き起こす、建物の構造的な欠陥や、二次被害までを見抜く、建物のドクターでもあります。他の専門業者とも緊密に連携し、お客様のお住まいを、根本から健全な状態に回復させます。

事例2:テンが屋根裏に住み着き、その糞尿の臭いが換気システムを通じて各部屋に拡散(長洲町)

依頼背景 「最近、家全体が、なんとなく獣臭い。特に、2階の部屋がひどい。最初は、外からの臭いだと思っていましたが、窓を閉め切っていても臭う。そして、夜中になると、天井裏から、ドタバタと、激しい足音が聞こえる。ある時、ハッとしました。我が家は、24時間換気システムで、屋根裏の機械を通して、家中の空気を循環させている。もし、屋根裏に動物がいて、そこで糞尿をしていたら、その臭いが、家中に拡散されているのではないか…と。その可能性に気づいた時、本当にゾッとしました。」

施工の様子 近年の高気密・高断熱住宅に設置されている24時間換気システムは、そのダクトや本体が屋根裏に設置されていることが多く、そこが害獣に汚染されると、悪臭やアレルゲンが家中に拡散されるという、現代的な被害を引き起こします。まず、天井裏を調査し、換気システムの本体のすぐ横に、テンの糞が集中しているのを発見。これが臭いの元でした。捕獲カゴを設置し、テンを駆除。侵入経路となっていた、屋根の軒裏換気口の隙間を、専用の防獣部材で塞ぎました。次に、糞を完全に除去し、周辺を徹底的に殺菌・消毒。お客様のご希望で、換気システムの専門業者にも依頼し、ダクト内のクリーニングも実施しました。

お客様の感謝の声 「家の換気システムが、逆に、汚れた空気を循環させていたとは、皮肉な話です。担当の方は、現代の住宅設備にも非常に詳しく、すぐに問題の核心を突き止めてくれました。駆除だけでなく、換気システムの専門業者との橋渡しもしてくれて、本当に助かりました。作業後は、家中の空気が、本当にクリーンになったのを、実感できます。」

会社からのお礼 岩本様、ご家族の健康を守るための換気システムが、仇となってしまったこと、大変ご心痛だったと存じます。我々は、伝統的な家屋だけでなく、最新の住宅設備や、それに関連する、新しいタイプの害獣被害にも、常に知識をアップデートし、対応しております。どんなお住まいでも、安心してお任せください。

事例3:ネズミが壁内の断熱材(グラスウール)をかじり、巣材として天井裏に運び込む(長洲町)

依頼背景 「家の断熱リフォームを検討し、業者に屋根裏を調査してもらった際に、信じられない光景を見せられました。天井裏の隅の方に、本来そこにあるはずのない、壁の中に入っているはずの、黄色い綿状の断熱材(グラスウール)が、山のように積まれ、ネズミの巣になっていたのです。業者さん曰く、『長年、ネズミが壁の中から断熱材を少しずつかじり取り、天井裏の巣に運び込んでいたのだろう。壁の中は、断熱材がなくなって、スカスカになっているはずだ』と。冬、やけに家が寒いと感じていた原因が、これだったのかと、愕然としました。」

施工の様子 壁の内部に充填されている断熱材を、ネズミが巣材として利用し、別の場所に運び去ってしまうケース。建物の断熱性能を著しく低下させ、エネルギー損失に直結します。リフォーム業者と連携し、まず、天井裏に積まれた、糞尿に汚れた断熱材の巣を、完全に撤去。天井裏全体に、殺鼠剤と粘着シートを設置し、ネズミを徹底的に駆除しました。侵入経路となっていた、基礎と土台の間の隙間を、防鼠セメントで封鎖。その後、リフォーム業者が、断熱材が失われた壁の内部に、新しい断熱材を充填し、家の断熱性能を回復させました。

お客様の感謝の声 「家の寒さの原因が、まさかネズミだったとは…。担当の方は、リフォームの工程を熟知していて、断熱工事の前に、完璧なタイミングで、駆除と清掃を終わらせてくれました。そのおかげで、リフォームもスムーズに進み、ネズミの心配もない、本当に暖かい家を手に入れることができました。まさに、一石二鳥の、見事な連携プレーでした。」

会社からのお礼 森川様、お住まいの快適性が、知らぬ間に、害獣によって損なわれていたこと、大変なショックだったと存じます。我々は、リフォームや改築といった機会を、害獣問題を根本から解決する絶好のチャンスと捉え、他の専門業者と協力し、お客様にとって、最も効率的で、効果的な施工プランをご提案いたします。

事例4:イタチが床下で出産し、その鳴き声と臭いが畳の部屋に充満(長洲町)

依頼背景 「一人で静かに暮らしている家に、異変が起きました。普段使っていない和室の床下から、夜になると、『チーチー、キューキュー』という、か細い、しかし、耳障りな鳴き声が、何匹分も聞こえてくる。そして、部屋には、アンモニアのような、生臭いような、ひどい臭いが立ち込めるようになりました。おそらく、床下で、動物が子供を産んでいる。そう思うと、気味が悪くて、その部屋に近づくこともできなくなりました。静かだったはずの我が家が、不気味な鳴き声と臭いに支配されて、本当に、不安でたまりませんでした。」

施工の様子 古い木造家屋の床下は、イタチにとって格好の出産・子育て場所となります。特に、通気性の良い畳の部屋は、鳴き声や臭いが室内に伝わりやすく、お客様の精神的苦痛が大きくなります。床下を調査し、断熱材のない土間の上で、数匹の子を育てているイタチの親子を発見。鳥獣保護法に基づき、親が子を連れて巣立つタイミングを見計らい、追い出し用の忌避剤を使って、穏便に退去を促しました。親子がいなくなったことを確認後、侵入経路となっていた、基礎の換気口の、壊れた格子を、頑丈な金属製のものに交換。巣があった場所の土を入れ替え、床下全体に、殺菌・消臭効果のある消石灰を散布し、衛生状態を回復させました。

お客様の感謝の声 「夜、静かになると、余計に、鳴き声が響いて、本当に、眠れないほどでした。担当の方は、私の不安な気持ちを、優しく受け止めてくれて、『大丈夫ですよ。お母さんイタチが、お子さんを連れて、安全にお引越しできるように、私たちが、うまく誘導しますから』と、動物にも、私にも、配慮した方法を説明してくれました。その誠実な姿勢に、心から、お任せできると思いました。」

会社からのお礼 坂田様、お一人で、静かな暮らしが脅かされるという、大変ご不安な日々を過ごされたことと存じます。我々は、法律を遵守し、動物の命にも配慮しながら、お客様の平穏な日常を、確実に取り戻すための、最も適切で、倫理的な方法を選択することをお約束いたします。

事例5:コウモリがサイディング外壁の水切り金具の内部に営巣(長洲町)

依頼背景 「家の外壁の下の方、基礎との境目にある、金属製の板(水切り金具)のあたりから、夏場になると、特に、アンモニア臭がひどい。そして、その金具の下の基礎部分には、いつも、黒い乾燥した糞が、パラパラと落ちている。最初は、何の糞か分かりませんでしたが、夕暮れ時に、その水切り金具の隙間から、コウモリが飛び立っていくのを見て、正体が分かりました。家の土台を守るための重要な部分が、不衛生な巣になっている。本当に、許せない気持ちでした。」

施工の様子 サイディング外壁と基礎の間にある「土台水切り」は、内部に空間があり、雨風をしのげるため、コウモリの格好の営巣場所となります。基礎周りの美観を損ない、悪臭の原因となります。まず、鳥獣保護法に則り、コウモリを傷つけずに巣から追い出しました。次に、侵入経路となっていた、水切り金具の継ぎ目や、角の部分の隙間を、専用の防獣ブラシやシーリング材を使って、外観を損なわないように、丁寧に塞ぎました。この際、本来の機能である、壁内部の通気を妨げないよう、細心の注意を払いました。最後に、糞で汚れた基礎部分を、きれいに洗浄しました。

お客様の感謝の声 「まさか、あんな、ほんの数センチの隙間に入り込むとは、思いもよりませんでした。担当の方は、家の構造に非常に詳しく、『この水切りは、家の耐久性に関わる重要な部分です。機能を損なわずに、完全に塞ぎますね』と、専門的な視点から、確実な仕事をしてくれました。作業後は、臭いも糞もなくなり、家の足元が、きれいになって、本当にスッキリしました。」

会社からのお礼 中島様、お住まいの土台となる重要な部分が汚され、大変ご不快な思いをされたことと存じます。我々は、害獣駆除の知識だけでなく、建物の各部材が持つ、本来の機能や役割を深く理解しております。その機能を絶対に損なうことなく、問題を根本から解決することをお約束いたします。

事例6:ネズミが天井裏を走り回り、その振動で、天井に設置されたダウンライトが点滅する(長洲町)

依頼背景 「リビングの天井に埋め込まれた、ダウンライトのいくつかが、最近、チカチカと、不規則に点滅する。接触不良かと思い、電気屋さんに相談しようかと思っていた矢先、夜中、天井裏から、『タタタタッ…』と、ネズミが走り回る音が。そして、不思議なことに、その足音が、ダウンライトの真上を通過する瞬間に、ライトが点滅することに気づきました。どうやら、ネズミが走り回る振動で、照明器具の接触が悪くなっているようでした。間接的な嫌がらせのようで、本当に、腹立たしい気持ちでした。」

施工の様子 天井裏でのネズミの活動が、天井に設置された照明器具に物理的な振動を与え、接触不良による点滅などを引き起こすケース。配線のかじりつきとは異なる、間接的な電気系統への被害です。まず、天井裏に粘着シートと殺鼠剤を設置し、ネズミを徹底的に駆除。侵入経路となっていた、外壁の、古い換気扇の跡(現在は塞がれているが、隙間があった)を、金属板で完全に封鎖しました。次に、点滅していたダウンライトの接続部分を確認。やはり、振動で、ソケットの接続が、少し緩んでいました。これを、しっかりと固定し直し、点滅が完全に収まったことを確認しました。

お客様の感謝の声 「照明がチカチカする原因が、まさかネズミの足音だったとは…。担当の方は、『害獣被害には、こういう、直接的ではない、意外な二次被害が、結構あるんですよ』と、豊富な経験から、すぐに原因を推測してくれました。駆除作業と、照明の修理まで、一度にやってもらえて、手間が省け、本当に助かりました。今では、天井の光も、足音も、全く気になりません。」

会社からのお礼 平田様、原因不明の照明の不具合が、害獣によるものと分かり、大変ご不快だったと存じます。我々は、お客様が「原因不明」と感じておられる、お住まいの様々な不具合についても、それが害獣被害に起因するものではないか、という、専門的な視点から、調査・分析することが可能です。どんな小さなお悩みでも、お気軽にご相談ください。

第10章:プログラントについて

この章のポイント

10-1. 会社概要

基本情報

熊本本社

佐賀営業所

お問い合わせ

10-2. 企業理念とSDGs取り組み

企業理念

SDGs宣言

メディア実績

テレビ・メディア出演

雑誌・講演

10-3. 代表取締役 藤井靖光の経歴と専門性

経歴

専門資格・認定

技術開発への取り組み

10-4. 技術力と実績

施工実績

受賞歴・評価(2022年日本トレンドリサーチ調査)

ハイブリッド防除技術

10-5. 品質管理と安全体制

施工品質の確保

安全実績

賠償責任保険

10-6. 保証制度とアフターサービス

保証制度

初動対応

10-7. 熊本県での事業展開

地域密着型サービス

熊本県特有の環境要因への対応

対応地域

10-8. 財務透明性と信頼性

税務署是認通知書取得

法令遵守体制

まとめ

よくある質問(FAQ)

熊本県長洲町の家屋侵入害獣Q&A

イタチに関する質問

A1. イタチは、暖かくて安全で、人目につきにくい場所を巣にします。家屋では、屋根裏の断熱材の中が最も一般的です。断熱材をほぐして快適な寝床を作ります。その他にも、床下、壁の中、押し入れの奥、さらには放置された段ボール箱の中など、あらゆる狭くて暗い空間を巣として利用する可能性があります。

A2. はい、十分に考えられます。イタチは泳ぎが得意で、魚を捕食します。養殖池は、イタチにとって格好の狩り場です。特に、網などの防御策が不十分な場合や、池の周りに隠れる場所が多いと、夜間に侵入して金魚を食べてしまう被害が発生する可能性があります。

A3. はい、非常に高い確率で戻ってきます。イタチは執着心が強く、一度安全で快適な巣(ねぐら)だと認識した場所には、何度も帰巣しようとします。そのため、一時的に追い出すだけでは不十分で、侵入経路となった隙間を金網やパンチングメタルなどで物理的に、かつ頑丈に塞ぐことが最も重要です。

A4. 大きな違いは「形と臭い」です。イタチのフンは細長く、水分を多く含んでいて、強い獣臭(アンモニア臭)がします。また、動物の毛や骨などが混じっていることが多いです。一方、ネズミのフンは小さくてパサパサしており、形は米粒状や丸いものなど様々です。臭いもしますが、イタチほど強烈ではありません。

A5. はい、なり得ます。港湾施設には、倉庫や荷物のコンテナ、テトラポッドの隙間など、イタチが隠れたり巣を作ったりするのに適した場所がたくさんあります。また、港には魚市場や飲食店などもあり、エサとなるものも豊富です。そのため、港周辺はイタチの生息密度が高くなる傾向があります。

A6. イタチは普段あまり鳴きませんが、威嚇する時や驚いた時には「キーキーッ!」「キッキッ!」と甲高い声を出します。また、子育て中には、親子の間で「クルルル…」といった喉を鳴らすような声を出すこともあります。もし天井裏からこのような音が聞こえたら、イタチが住み着いている可能性が高いです。

ネズミに関する質問

A7. はい、侵入される可能性があります。基礎パッキンは床下の換気を目的としており、通常はネズミが通れない幅(スリット)になっています。しかし、施工が不十分だったり、経年劣化で隙間が広がったり、あるいはパッキン以外の場所(配管の貫通部など)に隙間があれば、そこから侵入されてしまいます。特に体の小さなハツカネズミは、わずか1cmほどの隙間でも通り抜けてしまいます。

A8. ネズミは、サルモネラ菌やレプトスピラ菌など、食中毒や感染症の原因となる様々な病原菌を体に保有しています。これらの菌は、ネズミのフンや尿を介して食品や食器を汚染し、人間の口に入ることがあります。また、ネズミに寄生するダニやノミが、人間を刺して病気を媒介することもあり、衛生上非常に危険です。

A9. 聞き分けるポイントは「音の規則性」と「移動」です。配管を水が流れる音は「ザー」「ゴー」といった連続音で、場所も一定です。一方、ネズミの音は「カリカリ」「トトト…」といった断続的な音で、壁の中を移動していくのが分かります。特に夜、周りが静かになった時に耳を澄ますと、その違いが分かりやすいです。

A10. それは、ネズミが粘着シートから自力で脱出した痕跡です。体の大きなクマネズミなどは、力が強いため、体の表面の毛が抜け落ちるほどの力で暴れて逃げ出すことがあります。また、シートの粘着力が弱かったり、シートの一部しかかからなかったりした場合も脱出されやすいです。これは「取り逃がし」と言われ、ネズミの警戒心をさらに高めてしまう結果になります。

A11. ネズミが健全なコンクリートに直接穴を開けることはできません。しかし、コンクリートにひび割れ(クラック)があったり、配管を通すために開けた穴の周りのモルタルが劣化して脆くなっていたりすると、その部分をかじって穴を広げ、侵入経路にしてしまうことがあります。家の周りの基礎にひび割れがないか、定期的にチェックすることが大切です。

A12. はい、昔からネズミは船を介して世界中に分布を広げてきました。船には食料や隠れる場所が豊富にあるため、一度侵入すると繁殖しやすく、寄港地で船から陸へと移動します。現在でも、貨物船などに紛れ込んで長距離を移動することがあり、国際的な防疫の観点からも重要な問題とされています。

コウモリに関する質問

A13. それはアブラコウモリ(イエコウモリ)が潜んでいる可能性が高いです。シャッターの戸袋は、雨風がしのげて、外敵から身を守れる狭い空間なので、コウモリにとって絶好の隠れ家(ねぐら)になります。日中はそこで休み、日没後になるとエサを食べるために外へ出て行こうとして、カサカサと音を立てるのです。

A14. コウモリのフンは、長さ5mm〜1cmほどの黒くて細長い形をしています。一見するとネズミのフンと似ていますが、大きな違いは「もろさ」です。ネズミのフンは水分を含んでいて粘り気がありますが、コウモリのフンは昆虫の外骨格が主成分なので、乾燥していて、指で軽くつまむと砂のようにサラサラと崩れます。

A15. コウモリには「コウモリマルヒメダニ」や「コウモリトコジラミ」といった、特有の吸血性のダニが寄生していることがあります。コウモリが巣を離れたり、巣の中で死んだりすると、これらのダニは新たな吸血対象を求めて室内へと侵入してくることがあります。刺されると、激しいかゆみや皮膚炎を引き起こします。

A16. 日本の家屋に住み着くアブラコウモリは、他のコウモリと比べて珍しく、一度の出産で1〜3匹、多くは2匹の子どもを産みます。出産は夏頃(7月頃)で、生まれた子どもは約1ヶ月で飛べるようになり、秋には巣立っていきます。しかし、同じ巣にたくさんのメスが集まって共同で子育てをするため、夏場には一気に数が増えることがあります。

A17. 煙を嫌って一時的に外に出ていくことはありますが、効果は限定的です。煙が届かない巣の奥深くに逃げ込んだり、煙がなくなればまた戻ってきたりします。また、燻煙剤は火災警報器が作動する原因にもなりますし、屋根裏で使うのは火事の危険も伴います。コウモリ専用のハッカ油などを含んだ忌避スプレーの方が、より安全で効果が期待できます。

A18. はい、アブラコウモリは冬眠します。しかし、長距離を移動するわけではなく、夏場にねぐらとしていた場所の、より暖かく外気の影響を受けにくい場所(壁の内部や断熱材の奥など)に集まって、じっと動かずに冬を越します。そのため、冬の間は静かになりますが、死んだわけではなく、春になって暖かくなると再び活動を開始します。

A19. はい、大いに関係があります。潮風に含まれる塩分は、建物の外壁(特に金属製のサイディングやトタン)を錆びさせたり、木材を腐食させたりします。それによって生じたわずかな隙間や穴が、コウモリにとって格好の侵入経路となってしまいます。沿岸部の家は、内陸の家よりも建物のメンテナンスをこまめに行うことが、害獣対策としても重要です。

Q20. 害獣の被害で困ったとき、長洲町ではどこに相談すれば良いですか?

A20. ご自身での対処が難しい場合や、被害の原因が特定できない場合は、専門家や行政に相談するのが最も安全で確実です。まずは長洲町役場の町民課 環境衛生係に連絡し、「自宅の屋根裏に動物が住み着いて困っている」と具体的に状況を説明しましょう。そうすれば、町の対応や、信頼できる専門の駆除業者の探し方などについて、適切なアドバイスをもらえます。

対応地域

対応地域 プログラントは熊本県全域にサービスを提供しています。以下の市町村が対応地域となります。

熊本県内対応市町村(熊本県公式サイト 市町村一覧) 熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、大津町、菊陽町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、南小国町、小国町、高森町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、苓北町、産山村、南阿蘇村、西原村、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村

各市町村の害獣対策に関するお問い合わせ先は以下の通りです。

熊本県 害獣駆除相談窓口一覧

熊本県の県庁と各市町村の害獣対策部署一覧表

県庁

| 自治体名 | 部署名 | 住所 | 電話番号 | ウェブサイトURL |

|---|---|---|---|---|

| 熊本県 | 農林水産部 むらづくり課 鳥獣害対策・農業遺産推進班 | 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟 本館 9階) | 096-333-2416(直通) 096-333-2415(代表) |

詳細はこちら |

| 熊本県 | 環境生活部 自然保護課 | 〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(行政棟 新館 5階) | 096-333-2274(代表) | 詳細はこちら |

市(14市)

| 自治体名 | 部署名 | 住所 | 電話番号 | ウェブサイトURL |

|---|---|---|---|---|

| 熊本市 | 農水局 農業支援課 鳥獣対策室 | 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 | 096-328-2111(代表) 096-328-2369(直通) |

詳細はこちら |

| 八代市 | 農林水産部 水産林務課 | 〒866-8601 熊本県八代市松江城町1-25 | 0965-33-4119 | 詳細はこちら |

| 人吉市 | 市民部 環境課 廃棄物対策係 | 〒868-8601 人吉市西間下町7番地1 | 0966-22-2111(代表)内線2072 | 詳細はこちら |

| 荒尾市 | 農林水産課 | 〒864-8686 熊本県荒尾市宮内出目390番地 | 0968-63-1443 | 詳細はこちら |

| 水俣市 | 農林水産課 | 〒867-8555 熊本県水俣市陣内一丁目1番1号 | 0966-61-1634(代表) 0966-61-1635(林務水産土木室直通) |

詳細はこちら |

| 玉名市 | 水産林務課 | 〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163 | 0968-75-1111(代表) 0968-75-1403(直通) |

詳細はこちら |

| 山鹿市 | 環境課 | 〒861-0553 熊本県山鹿市石416 | 0968-43-7211 | 詳細はこちら |

| 菊池市 | 経済部 農林整備課 林務係 | 〒861-1392 熊本県菊池市隈府888 | 0968-25-7222 | 詳細はこちら |

| 宇土市 | 経済部 農林水産課 林務水産係 | 〒869-0492 熊本県宇土市浦田町51 | 0964-22-1111(代表) 0964-27-3326(直通) |

詳細はこちら |

| 上天草市 | 経済振興部 農林課 | 〒869-3692 熊本県上天草市大矢野町上1514番地 | 0964-56-1111(代表) | 詳細はこちら |

| 宇城市 | 経済部 農政課 | 〒869-0592 宇城市松橋町大野85番地 | 0964-32-1641 | 詳細はこちら |

| 阿蘇市 | 農政課 | 〒869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地504番地1(本庁西側別館) | 0967-22-3274 | 詳細はこちら |

| 天草市 | 経済部 農業振興課 | 〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号 | 0969-32-6792 | 詳細はこちら |

| 合志市 | 環境衛生課 | 〒861-1195 熊本県合志市竹迫2140番地 | 096-248-1111(代表) 096-248-1202(直通) |

詳細はこちら |

町(23町)

| 自治体名 | 部署名 | 住所 | 電話番号 | ウェブサイトURL |

|---|---|---|---|---|

| 美里町 | 農業政策課 | 〒861-4492 熊本県下益城郡美里町馬場1100番地(美里町役場中央庁舎) | 0964-47-1111(代表) 0964-46-2111(直通) |

詳細はこちら |

| 玉東町 | 産業振興課 | 〒869-0303 熊本県玉名郡玉東町木葉759 | 0968-85-3113 | 詳細はこちら |

| 南関町 | 経済課 | 〒861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町64番地 | 0968-53-1111 | 詳細はこちら |

| 長洲町 | 住民環境課 環境対策推進係 | 〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地 | 0968-78-3111(代表) 0968-78-3122(直通) |

詳細はこちら |

| 和水町 | 農林振興課 | 〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886 | 0968-86-3111(代表) 0968-86-5729(直通) |

詳細はこちら |

| 大津町 | 産業振興部農政課 | 〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233 | 096-293-3116(農政課代表) 096-293-3111(大津町役場代表) |

詳細はこちら |

| 菊陽町 | 環境生活課 | 〒869-1192 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800番地 | 096-232-2114 | 詳細はこちら |

| 南小国町 | 農林課 | 〒869-2492 熊本県阿蘇郡南小国町大字赤馬場143 | 0967-42-1111 | 詳細はこちら |

| 小国町 | 産業課(林政係) | 〒869-2592 熊本県阿蘇郡小国町宮原1567-1 | 0967-46-2111(代表) | 詳細はこちら |

| 高森町 | 農林政策課 | 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町大字高森2168番地 | 0967-62-1111(代表) 0967-62-2915(直通) |

詳細はこちら |

| 御船町 | 環境保全課 環境衛生係 | 〒861-3296 熊本県上益城郡御船町大字御船995-1 | 096-282-1604 | 詳細はこちら |

| 嘉島町 | 農政課 | 〒861-3192 熊本県上益城郡嘉島町上島530番地 | 096-237-2629 | 詳細はこちら |

| 益城町 | 産業振興課 | 〒861-2295 熊本県上益城郡益城町大字宮園702 | 096-286-3277 | 詳細はこちら |

| 甲佐町 | 環境衛生課 | 〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内719番地4 | 096-234-1111(代表) 096-234-1169(直通) |

詳細はこちら |

| 山都町 | 農林振興課 林政係 | 〒861-3592 熊本県上益城郡山都町浜町6番地 | 0967-72-1136 | 詳細はこちら |

| 氷川町 | 農業振興課 | 〒869-4814 熊本県八代郡氷川町島地642番地 | 0965-52-7111(代表) 0965-52-5854(直通) |

詳細はこちら |

| 芦北町 | 農林水産課 林務水産係 | 〒869-5498 熊本県葦北郡芦北町大字芦北2015 | 0966-82-2511 | 詳細はこちら |

| 津奈木町 | 農林水産課 | 〒869-5692 熊本県葦北郡津奈木町大字小津奈木2123番地 | 0966-78-3111(代表) 0966-78-3112(直通) |

詳細はこちら |

| 錦町 | 農林振興課 | 〒868-0392 熊本県球磨郡錦町大字一武1587番地 | 0966-38-1111(代表) 0966-38-4948(直通) |

詳細はこちら |

| 多良木町 | 農林整備課 | 〒868-0595 熊本県球磨郡多良木町多良木1648 | 0966-42-6111 | 詳細はこちら |

| 湯前町 | 農林振興課 | 〒868-0621 熊本県球磨郡湯前町1989-1 | 0966-43-4111 | 詳細はこちら |

| あさぎり町 | 農林振興課 | 〒868-0408 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1199番地 | 0966-45-1111(代表) | 詳細はこちら |

| 苓北町 | 農林水産課 | 〒863-2503 熊本県天草郡苓北町志岐660番地 | 0969-35-1111(代表) 0969-35-1245(直通) |

詳細はこちら |

村(8村)

| 自治体名 | 部署名 | 住所 | 電話番号 | ウェブサイトURL |

|---|---|---|---|---|

| 産山村 | 経済建設課 | 〒869-2703 熊本県阿蘇郡産山村山鹿488番地3 | 0967-25-2211(代表) 0967-25-2213(直通) |

詳細はこちら |

| 西原村 | 産業課 | 〒861-2492 熊本県阿蘇郡西原村大字小森3259 | 096-279-3111(代表) | 詳細はこちら |

| 南阿蘇村 | 農政課 | 〒869-1404 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陽1705番地1 | 0967-67-2706 | 詳細はこちら |

| 水上村 | 産業振興課 | 〒868-0795 熊本県球磨郡水上村大字岩野90 | 0966-44-0311(代表) 0966-44-0314(直通) |

詳細はこちら |

| 相良村 | 農林振興課 | 〒868-8501 熊本県球磨郡相良村大字深水2500-1 | 0966-35-1034 | 詳細はこちら |

| 五木村 | 産業振興課 | 〒868-0201 熊本県球磨郡五木村甲2672番地7 | 0966-37-2211(代表) 0966-37-2247(直通) |

詳細はこちら |

| 山江村 | 産業振興課 | 〒868-8502 熊本県球磨郡山江村山田甲1356番地の1 | 0966-23-3113 | 詳細はこちら |

| 球磨村 | 産業振興課 | 〒869-6401 熊本県球磨郡球磨村大字渡丙1730番地 | 0966-32-1111(代表) | 詳細はこちら |

調査概要

本調査は2025年9月24日時点での情報に基づいており、熊本県庁の2つの主要部署と県内45市町村(14市23町8村)の害獣対策担当部署について包括的に調査を実施しました。

県庁の体制

熊本県では害獣対策を以下の2つの部署で分担しています。

農林水産部 むらづくり課は農業被害対策を中心とし、防護柵設置支援、ジビエ利活用推進、農作物被害防止対策などを担当しています。一方、環境生活部 自然保護課は野生鳥獣の捕獲許可、狩猟免許の管理、鳥獣保護管理法に基づく規制などの法的側面を担当しています。

市町村の体制

各市町村では主に農林水産関連部署が害獣対策を担当しており、具体的には農政課、農林振興課、農業振興課などが中心となっています。一部の自治体では環境課や環境衛生課が担当している場合もあります。

多くの市町村で鳥獣被害防止計画の策定、防護柵設置補助、有害鳥獣捕獲許可、被害報告受付などの業務を実施しており、近年はスマートフォンを活用した被害報告システムを導入する自治体も増加しています。

調査の結果、すべての市町村で何らかの形で害獣対策に取り組んでいることが確認され、県と市町村が連携して総合的な鳥獣被害対策を推進していることが明らかになりました。

※注意事項

- 電話番号は代表番号または直通番号です。事前に電話で確認することをお勧めします。

- 害獣の種類や被害状況によって対応が異なる場合があります。

- 緊急時(人身に危険が及ぶ場合)は警察(110番)にご連絡ください。

- 情報は2025年10月時点のものです。最新情報は各自治体の公式サイトでご確認ください。

まとめ

シロアリ駆除専門スタッフが

あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた

- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった

- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある

- シロアリ保証期間が切れていた

- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする

- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている

どのような疑問・質問にもすべてお応えします。

株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

プログラントは安心と

信頼の5冠獲得

調査方法インターネット 調査

調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査

調査提供日本トレンドリサーチ

CONTACT

お問い合わせ

相談/見積り

完全無料

0120-778-114

24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト

藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)

株式会社プログラント 代表取締役

拠点・連絡先

熊本本社

〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

佐賀営業所

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5

お問い合わせ(代表)

緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)

取扱分野

実績ハイライト

個人(藤井)調査実績

(1992–2025)

会社累計調査実績

(創業〜2025)

Google口コミ(熊本本社 334件)

Google口コミ(佐賀営業所 76件)

初回訪問スピード

最短当日訪問率 85%

報告書提出率

平均提出 10日

脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」

口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]

定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)

主要資格・講習(抜粋)

- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042

- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]

- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211

- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350

- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]

- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号

- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]

- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460

ロープ高所作業(特別教育)について

当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。

安全・法令・保証

法令遵守

鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等

賠償責任保険

あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)

保証(要点)

対象・期間:

アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)

適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検

除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等

初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問

安全実績

労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)

法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)

方針・運用ポリシー

方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化

施工記録の開示と保管・再発防止を徹底

編集・監修

「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」

苦情対応

「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」

安全・薬剤

「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」

画像・記録の扱い

「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」

会社FAQ

記事一覧へ