ネズミ被害でお困りではありませんか?

ネズミは一生伸び続ける歯を削るため、硬い物をかじる習性があります。

そのためエサとなる食べ物だけではなく、柱や壁、建材や家具、電気配線などもかじるため、

電気設備を故障させたりするだけでなく、火災がひきおこるケースもあります。その他にも、ネズミの糞や尿は住宅や食品、家具などを汚染します。

ネズミの排泄物は、病原体・寄生虫を媒介し、感染症や食中毒の原因にもなります。

またネズミ自身や巣には、吸血性のイエダニやノミが寄生し繁殖しています。

何らかの理由でネズミが死亡したりするなどして寄生する場所がなくなると、

大量発生したダニやノミがネズミ自身や巣から離れて居住空間などに侵入し、

ダニに吸血されるといった二次被害も発生することがあります。

ネズミの駆除を行うにあたって、まずネズミの習性や特徴を知る必要があります。

駆除を行うものの基礎知識を把握し、

どのような習性があるのかを知ることは、駆除対策を行う上で大切なことです。

ネズミの習性・特徴

1.夜行性

ネズミは基本的には夜行性です。日没後や夜明け前に活発に活動し、明るい昼間はあまり活動しません。

イエネズミのの中でも特にクマネズミは、天井裏などに営巣していることが多いため、寝室の天井裏に巣を作っている場合は、夜中(睡眠中など)の騒音被害に悩まされることもあります。人間から隠れるために人の活動時間とずらすようです。

就寝前にはネズミのエサとなる、食べ残した夕飯や開封後の食料などは密閉した容器に保管するか、棚などに保管するなど放置しない工夫をしておく必要があります。

2.常に硬いものをかじる

ネズミの歯は門歯と呼びます。一生伸び続け、その歯を削るため、常に硬いものをかじって歯を削るという習性があります。

歯を削らないと、前歯が伸び続けてしまい、エサを食べることが出来なくなって餓死してしまうため、色んなものをかじり、歯をすり減らります。

これによりネズミのエサとなる食料だけでなく、壁や柱、建材や家具、電気配線などもかじるため、漏電の原因となったり火災を引き起こすケースがあります。

現に、ネズミが原因で火災に陥ったケースはかなり多いです。

硬いものはとにかく何であれ齧ります。

3.なんでも食べる(雑食)

ネズミは種子や穀物などを好物としていますが、

それ以外にも人間やペットが食べるものであれば何でもエサとします。

イエネズミの種によって好むエサの種類は多少異なりますが、

人間が食べ物とするもの以外でも、家畜の飼料や観葉植物、植木、石鹸、線香など意外なものも食害します。

ネズミは体が小さく胃が小さいので、1日の摂食回数が多いと言われ、1日に自分の体重の4分の1~3分の1の量を食べます。

エサがなくなると、寒い時では1日で餓死してしまうと言われています。

ネズミを寄せ付けないようにする為には、食料品やネズミがエサとしてしまうものは、

出来る範囲で片付けておき、日頃から食べこぼしたら掃除するなど徹底した清掃を行うことも大切です。

4.小さい穴や隙間を通りことができる

屋内と屋外を出たり入ったりしているネズミが使用する出入口(侵入口)は、わたし達が想像するよりもずっと小さな隙間です。

大人のネズミで2~3cm、子ネズミでも1cm程の穴や隙間があれば簡単に侵入してくることが可能です。

一般的な住宅は、内壁と外壁、天井と床、というように壁が二層構造となっており、柱組みの隙間や水道・ガス・電気などの配管を通すスペースなどがありますが、

一度家の中に侵入してきたネズミは、これらの空間を通路にし、壁内、天井裏などを簡単に移動することが出来ます。

ネズミが入れないような穴や隙間、またはひび割れ箇所でもかじれるものであれば、かじって穴を広げ侵入してくるため、

ほんの僅かな穴やひび割れ箇所も、発見したらすぐに補修しておくことが必要です。

5.物陰に沿うように行動する

ネズミは警戒心が非常に強いため、部屋の中央を横切ったり、人間がいる場所にわざわざやって来ません。

ただし、イエネズミの種によっても多少警戒心の強さに差があり、ハツカネズミは好奇心旺盛なためあまり人間を恐れませんが、臆病なクマネズミは特に警戒心を強くもっています。

警戒心の強さの差はあるものの、物陰に沿うように行動する点はどの種も同じであり、壁際や家具のすぐそばを通り、部屋の隅から隅へと移動するという特徴があります。

ネズミが通った痕の黒く汚れがついている所や糞が落ちている場所などは〝ラットサイン〟と呼ばれ、

部屋の隅や窓際、家具などを注意してみるとネズミの通り道を特定することが出来ます。

このラットサインは、駆除時のトラップの設置や、侵入口の特定にも役に立ちます。

6.環境への適応能力に優れている

都市部の複雑な構造物の中でもネズミが生息していないところはないと言っても過言ではありません。

人間が環境を変化させてきたのにも十分に適応してきたため、低い場所を好むドブネズミが天井裏で発見されたケースや、

高い場所を好むクマネズミが下水周辺で活動していたケースなど、ネズミの環境適応能力は大変優れています。

ネズミ用の忌避剤などでも、最初は効果があったとしても、なかなか効果がなくなってくるなど、何にでも適応してしまうことが多いです。

7.集団で縄張りを持つ

ネズミはエサを求めてやってくるのと同時に、敵から自分自身や子ども達の身を守るための安全な場所で、

寒さをしのぐことが出来る快適で暖かい場所であるため、家の中に侵入してくることが多いです。

それぞれの種ごとに好む空間が違い、ひとつの住宅内でも、天井裏などの高くて乾燥した場所はクマネズミ、

床下や水廻りなどの湿気の多い場所にはドブネズミとハツカネズミなどと、それぞれの縄張りをもっています。

ひとつの集団は、最も優位にたつオスネズミ1頭、メスネズミ多数、その子ネズミたちで構成されており、

たとえ同じ家族同士でも他の縄張りに入れば追い出され殺されてしまいます。

8.繁殖力に優れている

ネズミは寿命が短いため、その分繁殖能力に優れています。

「ねずみ講」「ねずみ算」という言葉があるように、一生のうち何度も繁殖を繰り返し、一度に多くの子どもを産むため、

一度建物内に侵入されてしまうと、とても早い速度で数を増やしていきます。

そのため被害に気付いた時点で、出来るだけ早く駆除をすることをお勧めします。

※「ハツカネズミ」の名前の由来は、妊娠期間が約20日間であるという説があり、

これは、それだけ早い速度で子が成長し、数を増やすと言うことです。

出産回数は一年間に5~6回もあり、新しく産まれたネズミも3ヶ月で繁殖できるようになります。

一度の出産で5~10匹程度の子ねずみを産みます。年間で計算すると30~60匹は増える計算になります。

9.学習能力が高い

ネズミは高い学習能力を持っており、ネズミ駆除はとても根気がいり、困難だと言われています。

個人で駆除を行い、罠にかかったネズミは1、2匹程度が多いのではないかと思われますが、

ネズミ捕獲器や粘着マット等にネズミが捕獲されたら、すぐに始末しないといけません。

その理由は、仲間のネズミが捕獲されたネズミを見て、あの捕獲器や粘着マットは

危険な罠なのだと学習してしまい、次になかなか捕獲できなくなる為です。

集団で生活し、早い速度で繁殖するネズミは、罠にかかるネズミ以上に、増えていく速度が高いです。

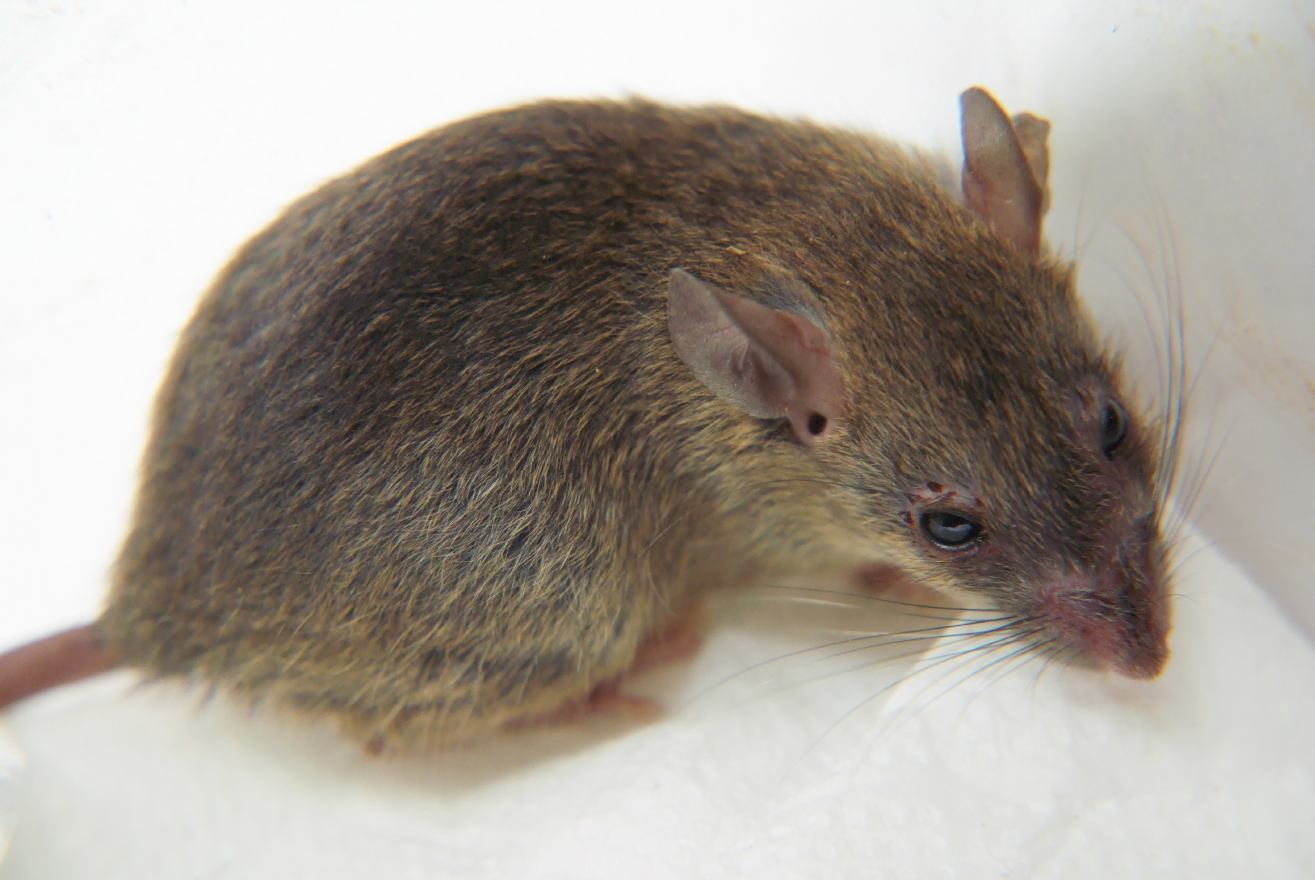

現在の日本のネズミ被害の約9割とほとんどが「クマネズミ」によるもので、

当社にご依頼があるものもほとんどがクマネズミによる被害です。

湿気が多く、低い場所を好み地下街などで生活していたドブネズミがどんどん住処を奪われる

形となり、繁華街へと進出するなど、頻繁にみられるようになってきています。

警戒心が強く、駆除を行う際もなかなか毒エサを食べてくれないクマネズミは、

毒エサを食べても効果がない「スーパーラット」へと進化してきています。

↑ クマネズミ

ネズミ駆除は専門業者へおまかせください!

以上のような習性と特徴もつネズミを個人で完全駆除することは大変困難です!

弊社ではネズミ駆除に関する多数の経験や知識を持つスタッフが対応いたします。

調査お見積りは無料で行っておりますので、ネズミ駆除にお困りの際は、お気軽にご相談ください!

疑問点やご不明点、その他ご相談など、専門のスタッフが丁寧にお答えいたしますので、何でもお気軽にお尋ねください。

調査後お見積りを提出いたしますので、ご納得いただいた場合のみご契約ください。

ネズミ 無料調査の内容

●被害確認

お客様から被害状況をヒアリングし、

気付かなかった被害まで徹底的に調査します。

●生息の有無

特にラットサインを調査しながらフン、

かじった痕、足跡などを調査し、

巣や通路となる場所、侵入口の特定をし、

フンの新旧、活動場所を調査した上で、

ネズミが生息しているのか、またどの程度

出入りしているのかを調査します。

実際に調査を行い、建物内にネズミが

生息していた場合は、生息場所やフンなどから

ネズミの種類を特定します。

●環境調査

ねずみが好む場所になっていないか、

侵入口となる場所など建物の構造や

周辺の状況などを確認します。

●各種ご相談

その他心配な点、ご不明点、各種ご相談など承ります。

プログラントではお客様第一主義としています。

お客様のご要望に出来るだけ添えられるよう休日・営業時間外でも対応できる体制を整えています。

問合せにつきましては、弊社ホームページのお問合せフォームに記入して頂くかお気軽にお電話下さい。

弊社は九州北部エリアのシロアリ・害獣駆除業者で初の5冠を獲得いたしました!

Googleクチコミ満足度★★★★★(4.8/5.0)という高い評価をいただいています。

顧客満足度調査においても97.5%(2021年度自社調べ)の高評価を受けています。

シロアリ駆除専門スタッフが

あなたのお悩みを解決いたします!!

- 羽アリが家から大量にでてきた

- 畳や床板など歩くとミシミシ音がするようになった

- 外壁や基礎部分にヒビや蟻道がある

- シロアリ保証期間が切れていた

- 脱衣所、洗面所などの床がブカブカする

- 家の周りや床下に木材(廃材)などを置いている

どのような疑問・質問にもすべてお応えします。

株式会社プログラントでは、現地調査点検・見積を無料で行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

プログラントは安心と

信頼の5冠獲得

調査方法インターネット 調査

調査概要2022年2月 サイトのイメージ 調査

調査提供日本トレンドリサーチ

CONTACT

お問い合わせ

相談/見積り

完全無料

0120-778-114

24時間365日受付中

害獣・害虫・害鳥の スペシャリスト

藤井 靖光(Yasumitsu Fujii)

株式会社プログラント 代表取締役

拠点・連絡先

熊本本社

〒861-8002 熊本県熊本市北区弓削6丁目27-19

佐賀営業所

〒849-0937 佐賀県佐賀市鍋島3丁目9-5

お問い合わせ(代表)

緊急対応:7:00–22:00(年中無休/災害時は安全最優先の運用)

取扱分野

実績ハイライト

個人(藤井)調査実績

(1992–2025)

会社累計調査実績

(創業〜2025)

Google口コミ(熊本本社 334件)

Google口コミ(佐賀営業所 76件)

初回訪問スピード

最短当日訪問率 85%

報告書提出率

平均提出 10日

脚注:「個人=1992–現在」「会社=創業–現在(自社請負分)」

口コミ出典:Googleビジネスプロフィール[2025-08-12 時点]

定義:受付時間 7:00–16:00 の新規受付に対し 当日17:00までに訪問開始できた割合(警報発令・道路寸断日は母数除外)

主要資格・講習(抜粋)

- 建築物ねずみこん虫等防除業登録(熊本県)/熊市保30ね第1号

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/しろあり防除士[6名]/登録番号:13510

- 公益社団法人 日本しろあり対策協会/蟻害・腐朽検査士[2名]/登録番号:熊本県-17-0042

- 公益社団法人 日本木材保存協会/木材保存士[1名]

- 一般社団法人 住宅基礎コンクリート保存技術普及協会/住宅基礎コンクリート保存技術士[4名]/登録番号:J21-0211

- 一般社団法人 熊本県労働基準協会/特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者[2名]/登録番号:4350

- 高所作業車運転技能講習(コベルコ教習所)修了[4名]

- 一般社団法人 ペストコントロール技術者[1名]/登録番号:第2023-15号

- 公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター/防除作業監督者[1名]

- 狩猟免許(わな猟)[4名]/登録:P43-2019-N000460

ロープ高所作業(特別教育)について

当社はロープ高所作業(特別教育)修了者[4名]を配置。急勾配屋根・高所外壁・吹き抜けなどの高所作業において、事前リスクアセスメント/二重確保(バックアップ)/器具・アンカー点検/立入管理等の安全手順に基づき作業を実施します。

安全・法令・保証

法令遵守

鳥獣保護管理法/外来生物法/労働安全衛生法 等

賠償責任保険

あいおいニッセイ同和損保:対人/対物 各1億円(1事故あたり)

保証(要点)

対象・期間:

アライグマ/イタチ/ネズミ/シロアリ=5年、コウモリ=2年(※条件により最長10年)

適用条件:当社基準の封鎖+衛生施工を実施/(任意)年1回点検

除外:構造劣化・第三者工事・増改築・自然災害・餌付け 等

初動SLA:保証内再発のご連絡から 24時間以内に初動連絡/最短当日〜3日以内に訪問

安全実績

労災・薬剤インシデント 0件(直近36か月)

法令遵守:捕獲許可・鳥獣保護管理法 等の違反 0件(通算)

方針・運用ポリシー

方針:最新機材×従来機材/最新工法×従来工法/自社開発器具を融合したハイブリッド工法をケースに応じて最適化

施工記録の開示と保管・再発防止を徹底

編集・監修

「当サイトの技術記事は現場担当が執筆し、藤井 靖光が全件監修。公的資料・SDSを参照し、誤りは確認後速やかに訂正します。」

苦情対応

「受付 → 24時間以内に初動連絡 → 現地確認 → 是正 → 書面報告の順で対応します。」

安全・薬剤

「薬剤は用途・希釈・保管を社内SOPで管理。近隣・室内の隔離・換気・養生を徹底します。」

画像・記録の扱い

「施工写真・報告書は7年間保管。個人情報はマスキングのうえ事例公開します。」

会社FAQ

記事一覧へ

関連記事

2025.11.19

天井裏の動物「菊池市 害獣駆除」地元業者の弊社にお任せください!

アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.10.16

必ず解決!「筑前町 害獣駆除」賢く対策するならまず相談を

ネズミ地域別害獣駆除2025.08.23

熊本県人吉市 ネズミ駆除5冠達成! お客様喜びの声 プログラント

アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.10.05

イタチ・ネズミ・アライグマ・コウモリを根本から対策「武雄市の害獣駆除」なら専門家の弊社へ!

アライグマイタチコウモリネズミ地域別害獣駆除2025.11.05

迅速解決!「新宮町 害獣駆除」顧客満足度98.7%!長期保証で再発ゼロへ

ネズミ2023.10.09

一体どこから!?ネズミが侵入する可能性のある場所